2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

組立図ではさまざまな部品が重なって表現されることから、形状線が交錯して部品の形状を見極めることが大変難しくなる。

CADを使う場合、部品ごとに線の色で区別したり、レイヤーによって区別したりすることができるため、簡単に該当する部品の形状だけを抜き出すことができる。

しかし、白黒で紙に印刷した組立図でそれぞれの部品の形状を区別するには、形状を推測する力が必要となる。今回は、組立図から重なる部品の中から形状を推測し、見極められるように練習しよう。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

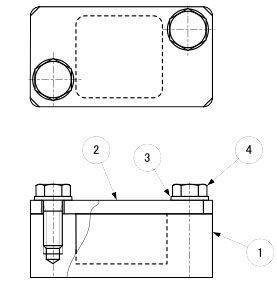

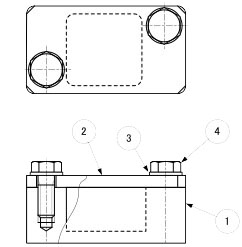

まず、一般的に機械設計に用いられる簡単な組立図の事例を見てみよう。

組立図とは、機械装置の各部品の形状やレイアウトの情報が含まれた図面のことをいう。

組立図は、手前の部品が後ろの部品の形状を隠してしまうため、奥行きを把握しつつ形状を認識する力、つまり空間認識力が要求される。

この組立図の構成部品は、下記のとおりである。

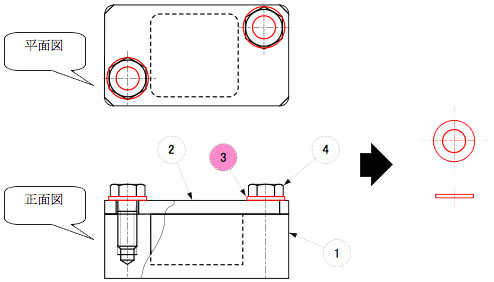

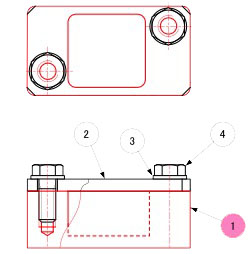

例えば、これらの部品がどのような形状になっているか、最も簡単な(3)ワッシャを浮かび上がらせるように、赤色に塗ってみよう。

正面図では、ワッシャの厚みの部分が丸見えなので、形状を見つけやすい。またワッシャという言葉から、平たくて丸い板形状の部品であることが推測できる。

平面図では、ボルト頭によってワッシャの内径が隠れているため、ボルトのねじ径より少し大きな穴が開いていると想像しなければいけない。

(注)断面図において、製図上のルールとしてボルトやワッシャは断面にしないため、正面図左側の部分断面図のワッシャに内径を表す実線は描かれない。

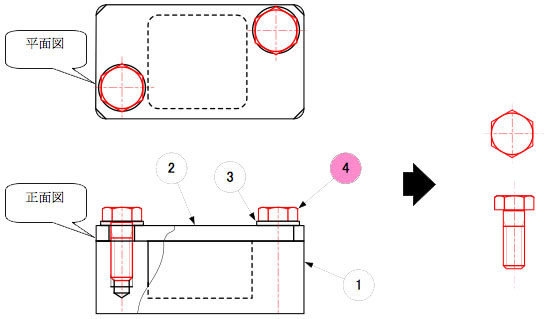

同様に、(4)ボルトを浮かび上がらせるように、赤色に塗ってみよう。

ここでの注意点は、正面図において、ボルトのねじ長さよりも(1)ケースに加工されているねじ深さの方が長いことを意識しなければ、ボルトの長さを見誤ってしまう。

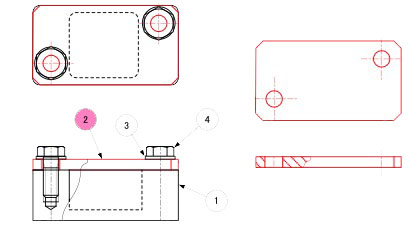

同様に、(2)カバーを浮かび上がらせるように、赤色に塗ってみよう。

ここでの注意点は、平面図ではボルト頭によってカバーを取り付けるための丸穴が隠されていることである。丸穴の大きさは、正面図左側にある部分断面図にヒントが隠されている。加えて、平面図の4隅と正面図の右端の形状から、四隅に45°面取りが施されていることも見逃してはならない。

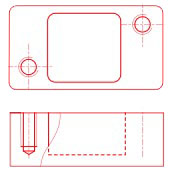

下記に示す例題を参考にして、演習問題を解いてみよう。

(1)ケースの形状を赤色で塗り、形状を浮かび上がらせること。

(1)ケースの注意点は、ねじと中央に開いた角穴である。

ねじについては、正面図からねじの有効深さと下穴の形状を把握しなければいけないまた平面図では、ボルト頭やカバーによってねじ穴が隠れているので、それを想像しなければいけない。

中央の角穴については、正面図のかくれ線から深さがわかる。また平面図では、カバーによって角穴がかくれ線になっているため、ケース単品の状態を想像して、見える形状、つまり実線に変更しなければいけない。

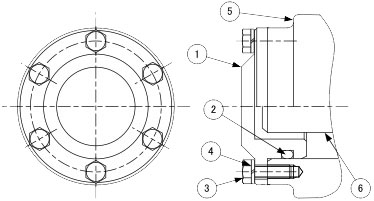

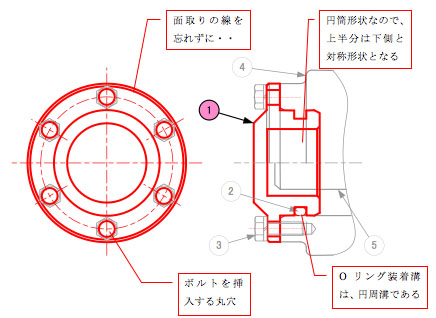

下図に示す組立図の正面図(右側の図)は、中心線から下半分を断面図で、上半分を外形図で表したものである。

部品の名称と個数をそれぞれ下記に示す。

この組立図から、(1)キャップの形状を赤色の線で塗り、形状を浮かび上がらせること。

組立図から部品形状を見極めるコツは、ある程度部品の形状を予想することである。そのためには、設計の経験と一般的な部品の形状を知ることが重要である。

設計センスアップのポイント(4)

次の3つのポイントを抑えることで、組立図から形状を見極めることができる。

2次元の組立図から部品形状を想像することができれば、空間認識力が備わっていると言っても過言ではないだろう。

次回の最終回は、これまでの総集編として、奥行きやサイズを意識して、フリーハンドで立体のポンチ絵を描くテクニックを紹介する。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。