2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

BIMが設計の前段階、つまり企画設計や基本設計の段階で使われるのは当たり前になってきた。一方、施工という設計-建設プロセスの最後に近い段階でどこまでBIMが使えるのかが話題になっている。

そんな中で昨年登場したArchiCAD 17では「2D CADはもういらない」という過激なキャッチとともに、躯体図モデルも作成できると謳(うた)っている。さて、躯体図モデルはどこまでできるのか、2D CADはもういらないのか、詳しく見てみよう。

コンクリート構造の建物はある階の柱、壁と、その上の階の床と梁を一区切りとしてコンクリートを打設する。例えば、2階の柱、壁と3階の床、梁の型枠を一度に組み立て、この範囲のコンクリートを打設する。

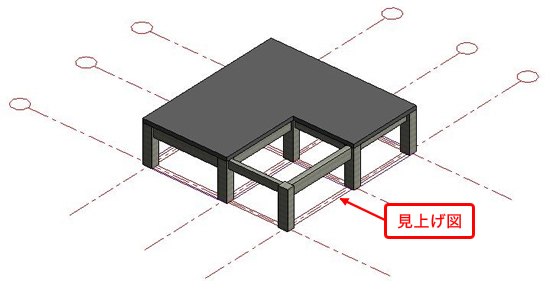

そのため、施工用の図面はこの2階の柱、壁と3階の床、梁が1枚の紙に表現されていると扱いやすい。このような図面を「見上げ図」と呼ぶ。実際に上を見上げて作図した天空図ではない。2階の床に鏡を置いて3階の床、梁を映したものを上から見下げた図面だ。それでも習慣で「見上げ図」と呼ぶ。これに対して2階の柱と2階の床、梁を1枚に作図した下向きの「伏図」は「見下げ図」と呼ぶ。

現在の階の柱と上の階の床、梁を作図した「見上げ図」

コンクリート躯体の施工図では「見上げ図」を使うが、最下階だけは例外で「見下げ図」を使い基礎梁と最下階の柱を1枚の図面で表現する。見上げ図では上階の梁を下から見た表現を使うので、梁は実線で表現することが多い。施工会社の多くはコンクリート構造の床伏図を見上げ図で作成する。

また、ゼネコンでは設計図は見下げ図で、施工図は見上げ図とルールを決めている会社もある。設計事務所が作成する構造図や一貫構造計算プログラムの出力では見下げ図が基本だ。

余談だがRevit 2014で「構造テンプレート」から作業すると2階レベルが初期設定される。ここで床を作成すると2階の床、柱を作成すると1階の柱となる。構造テンプレートには「見上げ図」という日本式の施工図ルールが設定されている。

設計図としての構造図、その中の梁床伏図(はりゆかふせず)を最初に取り上げる。施工図に近い梁床伏図として、ArchiCAD 17から使えるようになった見上げ図表現を使う。

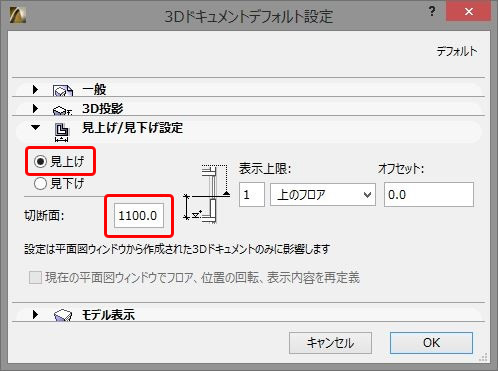

ArchiCAD17で見上げ図表現が使えるようになったと聞いて、平面図のビューで見上げか見下げかを切り替えられるようになったと思ったのだが、少し違うようだ。ビューではなく3Dドキュメントを使って見上げ図を実現する。ArchiCADのメニューで[ドキュメント]→[3Dドキュメント]→[3Dドキュメント設定…]を選び、見上げ図の設定を行う。「3Dドキュメントデフォルト設定」で次のように「見上げ図」の柱、壁の切断位置をFLから1100の高さとする設定をしておく。

「3Dドキュメントデフォルト設定」で見上げ図を設定

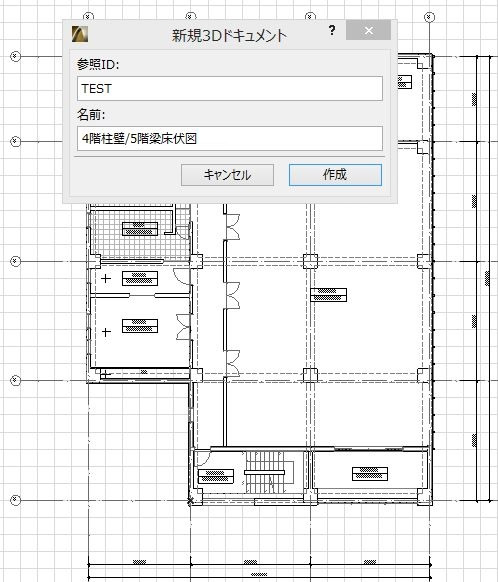

見上げ図の設定が終われば、[ドキュメント]→[3Dドキュメント]→[新規3Dドキュメント…]で見上げ図を作る。どの階の見上げ図を作成するかは、今開いている平面図がどの階であるのかに依存する。

ここでは4階の見上げ図を作成するので、4階平面図を開いておく。「新規3Dドキュメント」ダイアログボックスでは図のように、名前を分かりやすく「4階柱壁/5階梁床伏図」としておいた。

4階平面図を開いておいて「新規3Dドキュメント」を作成

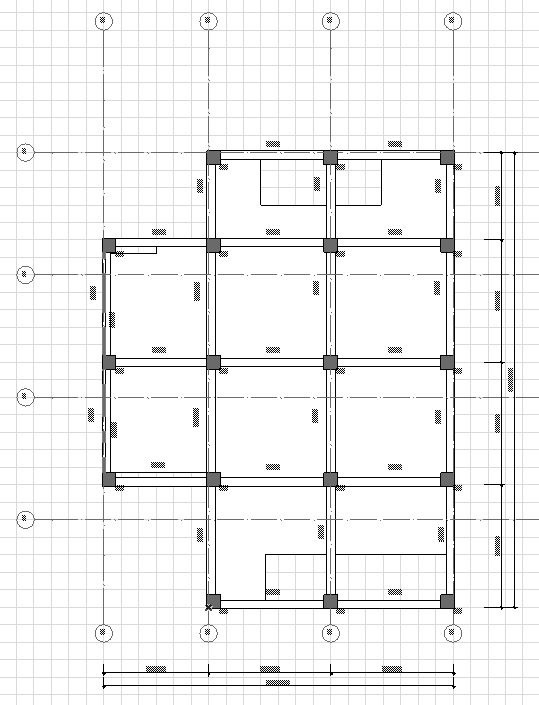

平面図を見上げに変更したものがプロジェクト一覧の「3Dドキュメント」内にできあがる。平面図の要素を見上げているので、構造図としては少し違う感じだ。次のような調整を行って構造図としての「4階柱壁 5階梁 床伏図」としての表現にする。

できあがった「4階柱壁 5階梁 床伏図(ゆかふせず)」

筆者の属している株式会社BIM LABOでは設計のレベルを示すのに「LOD」を使うことを提案している。LOD(Level of Development)は「設計のレベル」という意味で、BIMを始めるときはどこまでやるか、設計のフェーズに合わせて決めておこうという考え方だ。

LODには、100から500までの設計のレベルが定義されている。例えば、窓についてのLODは次の表のように定義されている。施工図になるとLOD350のレベルが要求される。つまり「壁との取り合い方法」、いわゆる「抱き」の表現ができないといけないということになる。

このLOD350以上のレベルとなるコンクリート躯体図をここから取り上げてみることにする。

窓をどこまで設計するか=LOD

| LOD | 解説 |

|---|---|

| 100 | タイプやマテリアルは識別できない壁につく窓 サイズや位置は決定ではない |

| 200 | だいたいの位置、サイズ、個数、タイプ 単純な一つのコンポーネントとして作成される、もしくは単一のフレームとガラスとだけで表現される窓 基本サイズは表現する |

| 300 | 窓ユニットは決まった位置に基本サイズでモデリングされる 窓枠の外形寸法とガラス部の寸法は3mm程度の誤差以内でモデリングされる 窓の開閉方法が表現される 非グラフィック要素として次の情報を持つ ・外観要素(仕上げ、ガラスタイプ) ・特性(U値、風耐力、防爆性能、構造耐力、空気、温度、水、音) ・機能(ハメ殺し、ケーシング、ダブル・シングル、吊(つ)り、オーニング、すべり出し、スライド) |

| 350 | ラフ開口寸法 壁との取り合い方法(抱き) 壁とのおさまり詳細図 |

| 400 | 枠の詳細 ガラスの取り付け方法(ガスケット) アタッチメントのコンポーネント |

施工用の躯体図には独特な記号がある。ヨーロッパ生まれのArchiCADであるが、この日本流の施工図記号が使えるようになっている。日本のユーザの声が開発チームに届いたのであろう。

設計図として作成された「4階柱壁 5階梁 床伏図」をもとにして、躯体図を作図していこう。縮尺1/100の床伏図では詳細な形状を表すことができないので、縮尺1/50に変更しておく。

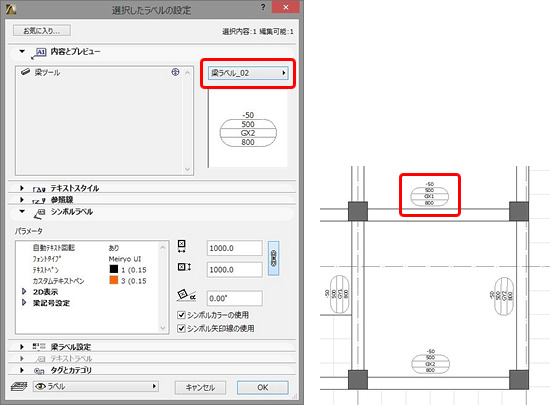

梁符号(ArchiCADでは梁ラベルという)を選択して、「選択したラベルの設定」ダイアログボックスで「梁ラベル」から「梁ラベル_02」に変更する。この各ラベルの種類で名称の後ろに「_02」がArchiCAD 17に標準で付属する施工図記号になる。梁幅や梁せい、梁のレベルは自動で梁符号内に記入される。

「選択したラベルの設定」で梁符号を施工図用に変更

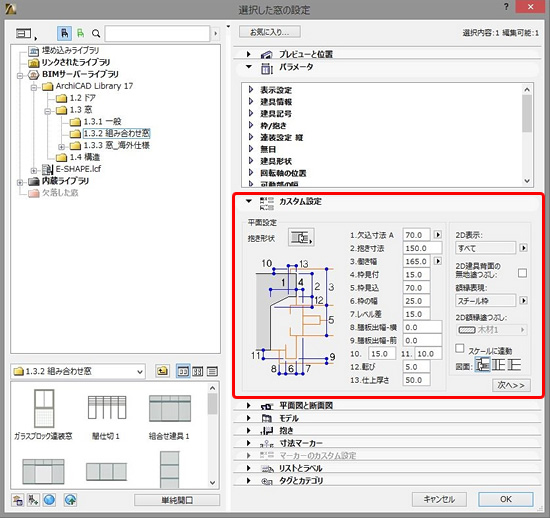

窓のコンクリート壁との接合部「抱き」、つまり開口部のコンクリート欠き込みはArchiCAD 17に新しく追加された機能ではない。従来ArchiCADではこの「抱き」を表現できる。LOD 350に対応した優れた機能だ。

「抱き形状」という項目が「窓の設定」ダイアログボックスの「カスタム設定」欄にある。図を見ながら細かく数値入力できる。コンクリート躯体図では窓そのものを見せないようにしているが、窓によってコンクリートが欠き込まれた形状はきちんと表現できる。

斜めの欠き込みにするなど、ここで入力できるパラメータで不足する場合は、GDLというツールでこの窓をカスタマイズすることになる。ちょっと高度な領域だが不可能ではない。

「選択した窓の設定」ダイアログボックス

躯体図での窓の「抱き」表現

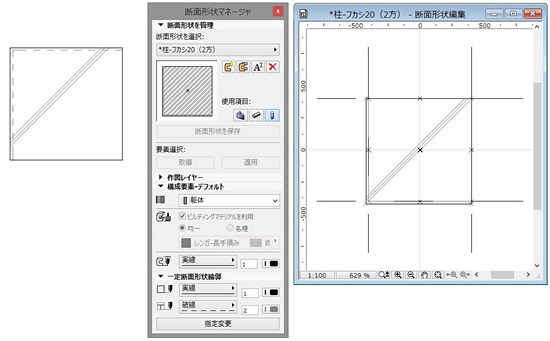

「増し打ち」とは設計上のコンクリート躯体の寸法より大きな躯体とするために、コンクリート部分をプラスすることだ。「ふかし」ともいう。現場で仕上げの大きさが細かく決まり、その仕上げの大きさに合わせてコンクリートの大きさが決まる。その結果、コンクリートを増し打ちする。コンクリート躯体図ではこれをきちんと表現できないといけない。

図は柱の増し打ちの「断面形状マネージャ」での設定だ。

柱の増し打ちの「断面形状マネージャ」での設定

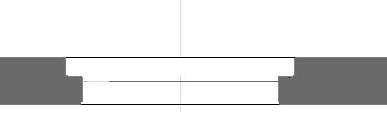

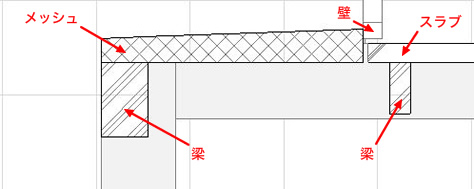

ArchiCADでは勾配(こうばい)のついたスラブは「メッシュ」ツールを使うと作成しやすい。このメッシュによって作られたスラブ、一般のスラブ、梁、壁の集まった部分の断面を切ったのが次の図だ。それぞれのマテリアルをわざと変えてある。

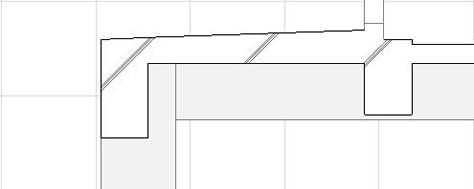

この断面図で見えているメッシュ、スラブ、梁、壁で、ArchiCAD 17から登場した「ビルディング マテリアル」を統一したのが次の図だ。

同じマテリアルなら継ぎ目の線が見えないようになっている。コンクリート躯体図では重要な要素だ。もし、この継ぎ目に線が見えると、塗りつぶしツールでコツコツ2D図面を変更しないといけなくなる。

いわゆる「BIMじゃない」ことになってしまう。

ここまで見てきたようにArchiCAD 17は施工図作成ツールとしてだんだん使えるようになってきた。細かいところでまだ改善すべき点はあるようだが、ユーザ側の工夫で何とかなるだろう。

BIMで設計から施工まで、この理想にまた一歩近づくことができた。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。