2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

今回から「BIM アプリケーションの使いこなし」をテーマとした連載を始める。BIMアプリケーションを、それまで使っていたCADのつもりで同じように使おうとしてもうまくいかないことが多い。「こんなこともできないの」とイライラしたり、「何から始めたらいいの」と当惑したりということになりかねない。身近にすぐれた先輩がいたり、会社としてのBIM使用ガイドラインがあったりすれば別だが、一人でBIMアプリケーションを使い始めるのはなかなか難しい。

そこで「BIM アプリケーションの使いこなし」をテーマに、こんなことを書こうと今決めている。ただし書き始めるとすぐ脱線してしまうことが多いのでご容赦されたい。

意匠図モデルとはデザインモデルだ。建物の設計意図を表現できるデザインモデルを、BIMアプリケーションを使って作成する。ただし操作方法の入門ではなくBIMでの基本的な考え方を、主にArchiCAD を使って解説する。Revitとの違いも紹介したい。

構造、施工のモデルでは間違いがあってはいけないのはもちろんだが、あいまいな表現も許されない。ここでは Revit で構造、施工のモデルを作成してみる。

IFC(Industry Foundation Classes)はBIMのDXFだ。どんな BIM アプリケーションでも IFC が共通フォーマットとしてデータのやりとりに使える。と言いたいところだが、なかなかそうはいかない。データのやりとりにコツも必要になる。

適材適所に BIM アプリケーションを使った例として、2D CAD を使った例を紹介する。BIM 時代にはもう2D CAD はいらないか? 答えは NO だ。うまく組み合わせて、単なる1+1=2以上の効果を生みたい。

BIM アプリケーションを使った解析についての応用編だ。エネルギーの解析、熱流体解析、構造強度の解析、たくさんの例を紹介したい。

静岡県の清水にある御穂神社本殿修復工事にあたり、コンピュータで本殿をモデリングするという依頼が舞い込んできた。

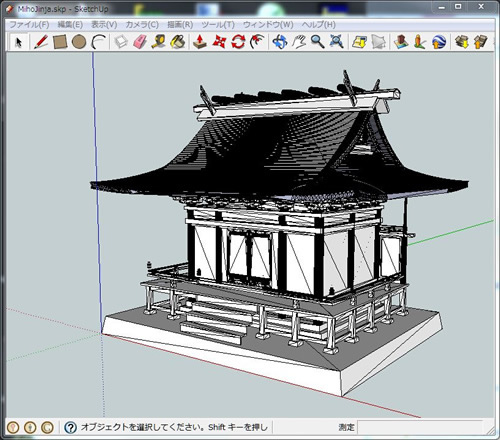

神社建築に詳しい人に聞いてみると、屋根の反りがポイントらしい。3Dモデリングに詳しい仲間に聞いてみると「ArchiCADでできるよ」「SketchUpならどんな形でも作れる」などさまざまだ。

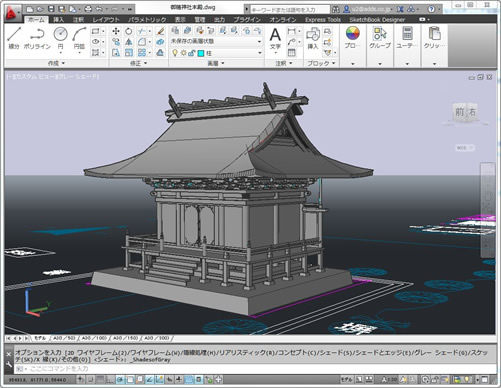

最終的に筆者が選んだ道具はAutoCADだ。RevitやArchiCADでもできなくはないがちょっとややこしい。3次元の自由形状のいい作成ツールがなかった。SketchUpやAutoCADにはそれがあるので、複雑な形も作れる。AutoCADなら2次元の図面を利用して3次元のモデルにすることもできる。ということでAutoCADになった。

AutoCADでは3Dソリッドやサーフェスという要素を使ってモデルを作成した。木質のマテリアルが表面に貼ってあっても、それは「見映え」だけで、屋根も壁も金物も3Dソリッドだ。

それに対してBIMアプリケーションでは屋根は屋根、壁は壁というオブジェクトだ。

屋根を作る、壁を作るというコマンドやツールがそれぞれ用意され、それぞれ独自のプロパティ(属性、パラメータ)がある。

ここでは単純に壁作成コマンド(ツール)が用意されているアプリケーションをBIMアプリケーションと呼ぶ。つまりSketchUpとAutoCADはBIMアプリケーションの範疇からは外れ、単なる3D CADということになる。 勘違いされることが多いのだが、3D CADとしてBIMアプリケーションの方が万能かと言うとそうでもない。先の御穂神社本殿の屋根はBIMアプリケーションで、「屋根」として作成はできなかった。反りがある変形した入母屋屋根は、屋根としてのパラメータの調整では表現できないのだ。そういう場合は汎用の3D CADの方が「使える」のだ。

図1 SketchUpでモデリングした御穂神社本殿

図2 AutoCADでモデリングした御穂神社本殿

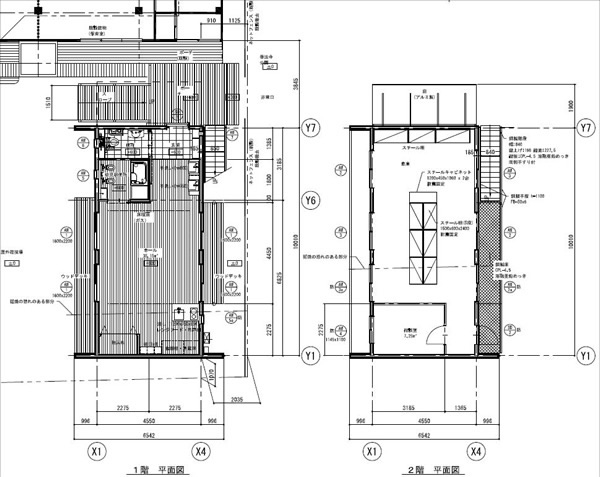

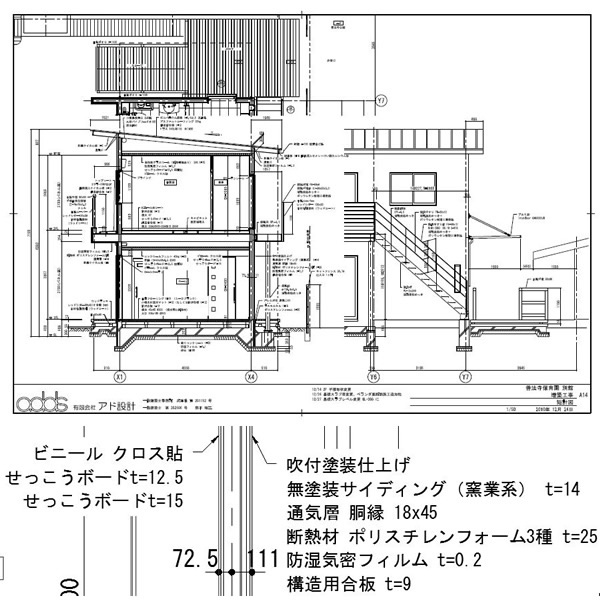

図3はある「子育てセンター」の平面図だ。この建物をBIMアプリケーションで設計する手順を考えてみよう。

図3 「子育てセンター」平面図

最初の打ち合わせのための設計段階は壁と建具の配置から始まる。平面図の表示で壁ツールを使い、ここからここまでと指定して壁をかき、窓ツールで窓を配置する。オペレータの感覚では壁はここからここまでと指定するので「かく」で、窓はここと指示するので「配置する・置く」だ。

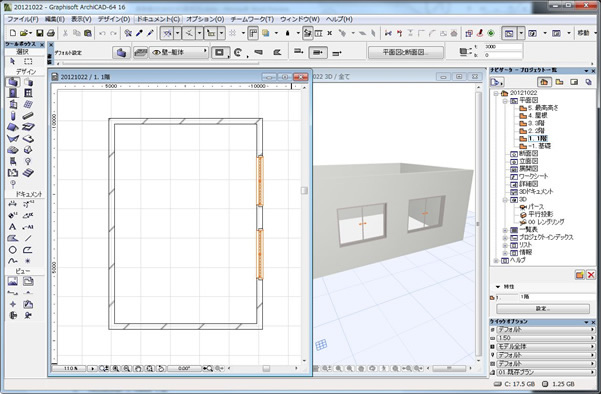

全く何の設定もなしで図4左側のような平面図が、数回のマウス操作で作られる。BIMアプリケーションらしく縮尺によってその表現が変わるようになっている。

そして[F3]キーで図4右側のような3次元表示に切り替わり、[F2]キーで2次元の平面図表示に戻る。なんと分かりやすい、「3」が3次元で「2」が2次元だ、と細かいことに感心してしまう。

図4 平面図で壁と窓を配置、三次元と重ねて表示

どんな建物でも使えそうな壁厚200、高さ3000の壁に引き違いの窓がある建物が何の設定もなしで作られた。打ち合わせ用の図面としてはそれでいいのだが、もう少し詳細な設計になってくるとこれでは困る。

次の図5はこの建物の矩計図とその一部を拡大したものだ。

図5 矩計(かなばかり)図

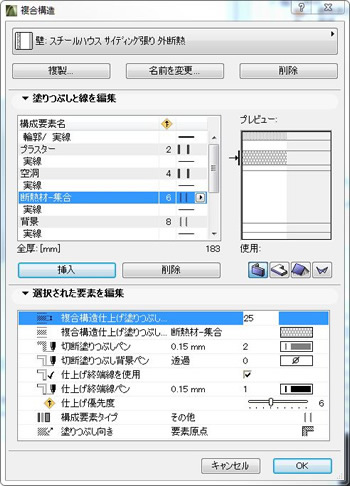

この矩計図には細かく壁の仕様が記入してある。この壁をBIMアプリケーションでモデリングする。とても難しそうだが、そうでもない。「複合構造」のダイアログボックスで設定するだけだ。

いくつかの基本的な構造は用意されているのでそれらを変更して使う。今回はスチールハウスなので、2x4外断熱の壁を応用して作成した。

図6 「複合構造」で壁の設定

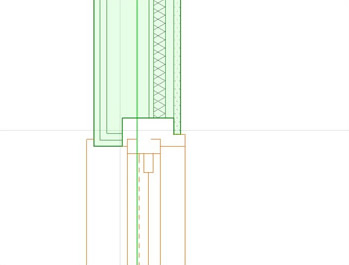

作成した建物モデルにこの壁を適用する。窓まわりは図7のように表現される。

ガクブチはどこへ行った? とか言いたいことも少しあるが、何もしないデフォルト状態でここまで表現できたのでよしとしよう。

図7 平面図での窓端部の表現(S=1/50)

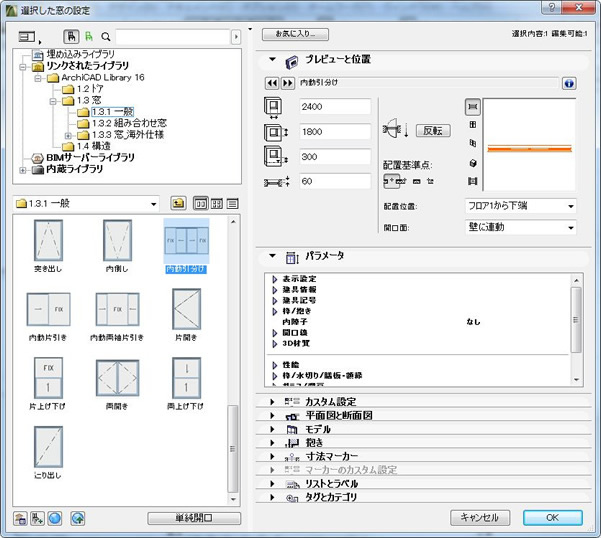

さてこの窓だが、幅や奥行き方向のパラメータを持っており、パラメータを変えれば、その姿を変えてくれる。サイズだけでなく引違いを引込みに変えることもでき、自由度はかなり高い。

図8 窓の設定

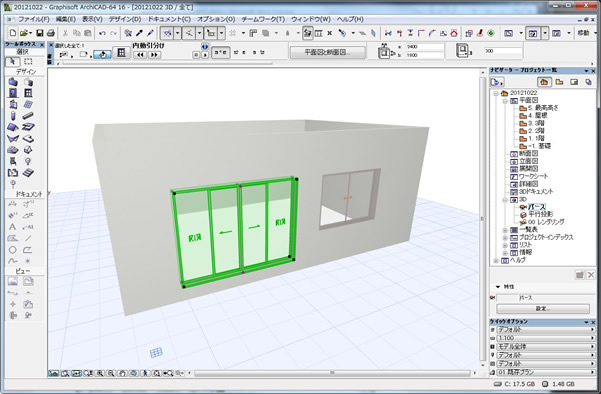

図9 配置された掃き出し窓

自由度が高いということ以外にもう一つArchiCADの特徴がある。作成した窓には名前がない。もちろん窓に「AW3」とかのIDをつけることもできるし、建具情報として「建具種類」は「AW」、「建具番号」は「3」とすることもできる。

IDも建具情報もあくまで情報で、インデックスではないので重複してもかまわない。

このあたりはRevitとは異なるところだ。Revitでは種類(ファミリ)や名称(タイプ名)が優先し、異なる形状の窓に同じ名称やIDをつけることはできない。次回にはこのRevitとの違いを詳しく調べよう。

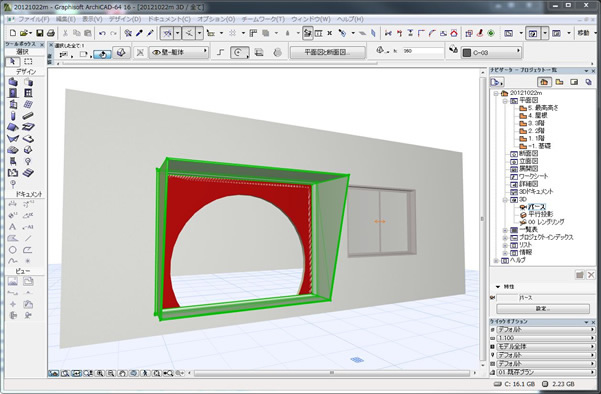

ArchiCAD 16で「モルフ」というツールが登場した、ここで作成した掃き出し窓を選択して「選択内容をモルフに変換」する。

モルフになれば3D CADでよく使われる「かたまり」の要素だ。SketchUpでの「プッシュ/プル」、AutoCADでの「境界引き伸ばしPRESSPULL」とよく似た操作で自由に変形できる。

ここでは窓の障子をとっぱらい、枠を引っ張って外へ張り出し、ガラスの部分に円形の開口を設けた。コンピュータでの粘土いじりのようで楽しい作業だ。

図10 モルフに変換して自由に変形

モルフにすることで窓としての特性は失われている。開口部の幅や高さ、位置の寸法をこのモルフから得ることはできない。

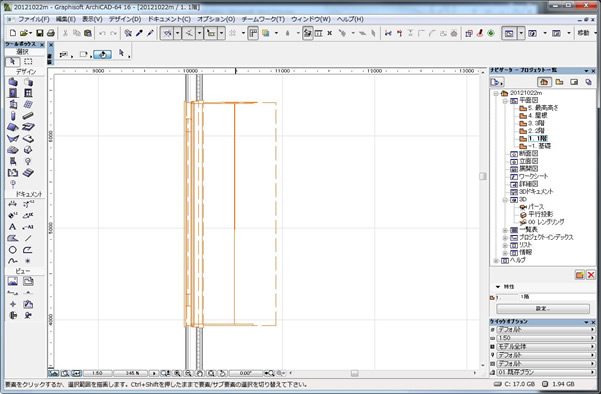

平面図表示にすると、きちんともとの窓のように表示される。

BIMアプリケーションとしては当たり前のことだが、3次元のモデルと2次元の平面図がきちんと連動するのは安心できる。

図11 モルフを平面図で表示

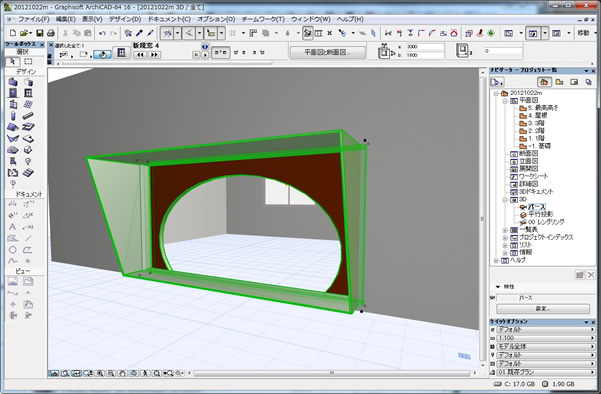

モルフになって窓としての特性が失われたと先に書いたが、モルフをもう一度窓として保存することで、窓としての特性を取り戻すことができる。

筆者にはこの点が驚きだ。Revitでも「マス」から建物モデルができるよ、というRevitユーザからの声も聞こえてきそうだが、それとは違う。どちらが高機能かどうか、便利かどうかということではなく、BIMアプリケーションとしての考え方が違うのだ。

設計者がこの窓のデザインを変えたいな、と思いグニュグニュと変形して、窓として保存してまた使う、というデザイナー優先のBIMアプリケーションがArchiCADなのだ。

ともかくこのモルフを窓に変換し、別の壁に配置した。さらに窓の幅を2400から3000に引き伸ばし、窓の高さを1800から1600に縮めたのが次の図12だ。モルフから窓に変換すると、サイズ固定の窓になるかと思いきや、できる限りのパラメータが復活され使える。

ただしこのモルフから建築要素に戻すことができるのは窓、ドアとオブジェクトだけのようだ。筆者の調べた範囲ではモルフを柱や壁として保存はできないようだ。

次回は構造、施工モデルを、Revitを使って作成する。データベースに近い考え方を維持している、より論理的なRevitらしさを紹介できたらと思う。

図12 モルフから窓に戻して幅と高さを変更

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。