2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

機械系の学校を卒業しているのに、「形状を理解できない」「重なり合う図形を区別することができない」「3次元的な空間をイメージできない」という若手エンジニアが多く、製図を教える以前に形状を理解させることに苦労することが多くなった。形状認識や空間把握には論理的思考力が要求される。

これまでに「世界で戦えるGLOBALエンジニアになるための製図技術」1st STEPと2nd STEPとして、製図の重要性と実践で使えるテクニックを解説してきたが、一度初心に戻り、設計や製図に欠かせない空間認識力を向上してもらいたいと思う。

0(ゼロ)STEPでは、頭の中で形状や空間を意識する練習を繰り返し、ポンチ絵を描くスキルまでを5回に分けて解説し、読者の皆さんの設計センス(=論理的思考力)を磨いてもらいたいと願っている。

図面に関わらず、業務を素早くスムーズに進行するために情報交換、意見交換などのコミュニケーションが重要である。

しかし、設計の現場だけに関わらず、多くの業界で、隣の席に座っている同僚や上司、あるいは部下に対して電子メールで業務上の連絡を行うことが当たり前となっているのではないだろうか?

電子メールのメリットは、口約束による「言った、言わない」を防止するための証拠として履歴を残すことができる点であるが、文字だけのやりとりで明確に意思が伝わるかというと疑問が残る。

文字で足りなければ、言葉で補足するというのが一般的な対処方法であるが、設計業務では言葉以上に効果を発揮する大きな武器がある。それがポンチ絵である。

例えば、「かご台車」と呼ばれる製品を第三者に説明する場合、言葉だけでは次のようになる。

「キャスターが4個ついた板の上に、細いパイプをU字形に曲げたフレームが三面に立っている。フレームには商品が落下しないようにワイヤーが等間隔に複数本、垣根のように取りつけられている。また三面に配置したフレームにひっかけるように棚が中央より上側に2枚つけられた商品移動用の手押し車」

かなり丁寧に言葉で説明したつもりであるが、かご台車そのものの知識を持たない者にとって、上記の言葉だけで、かご台車を想像することは難しいと言える。

本来なら、写真や3次元モデルがあって、それを示せば済むのであるが、まだ具現化していないアイデアの段階ではそうはいかない。

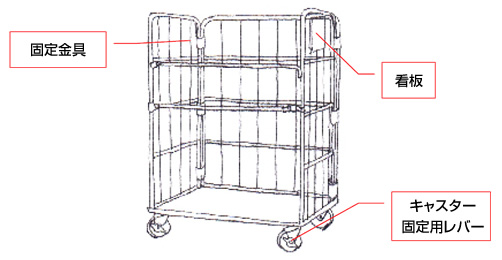

このような場合に、図1に示すポンチ絵を使って、イメージ図を描くことができれば、言葉での補足は最小限にして構造を一目で分からせることができる。

このイラストを見ると、丁寧に説明した言葉には現れなかった、キャスター固定用のレバーや、看板、三面のフレーム同士を固定する金具なども見ることができる。

図1 かご台車のポンチ絵

ポンチ絵のポイントはフリーハンドで描くことである。

フリーハンドで図形を描く場合、個人によって上手下手の差が激しく、下手な人ほど敬遠しがちであるが、決して上手に描く必要はない。定規を使わずに描くわけなので、線の傾きやうねりなど気にせず、形が理解できれば十分である。

ポンチ絵を描くことで、論理的に物事をとらえる力を養い、設計においてアイデアを生み出す創造力や、省スペース化に必要な空間認識力、理解しやすい図面を描くために必要な製図力を向上させる力がつくと確信している。

ポンチ絵を描く練習をする前に、レベル1 として、平面図形を頭の中でイメージする練習を行う。

2 次元平面上の図形の組み合わせを頭の中で考え、レイアウトする訓練から始めてみよう。

下記に示す例題を参考にして、演習問題を解いてみよう。

図形1と図形2を組み合わせて、指定された枠の中に収まるようにレイアウトせよ。

例題の解答欄

図形1~3を組み合わせて、指定された枠の中に収まるようにレイアウトせよ。

図形を枠に中に置いたと仮定して、図形線を残像として見ることも一つの手段です。

演習の解答欄

難しいと言って、解くことをあきらめることが一番良くありません!

頭の中でイメージできない場合は、メモ用紙に上記のような枠を描きとり、三つの図形をどう組み合わせたら枠内に収まるのか、線を描いて試行錯誤してもかまいません。

これらの解答例のように、答えが必ずしも一つであるとは限らない。

この演習問題を解くだけでは、練習としては全くもって不十分である。

足りない分を誰かが提示してくれるのを待つのではなく、類似の問題を自分自身でいくつも作成し、それぞれの問題で複数の解答ができないかを検証してみよう。

設計センスアップのポイント(1)

「回転させてみる、反転させてみる、裏返しにしてみる」ことが、アイデア発想の解決につながることがある。

常に頭の中で図形を動かせるように、練習を重ねよう!

次回は、頭の中で3次元形状をイメージし、論理的に考える力を鍛えよう。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。