【お知らせ】がんばる企業応援マガジン最新記事のご紹介

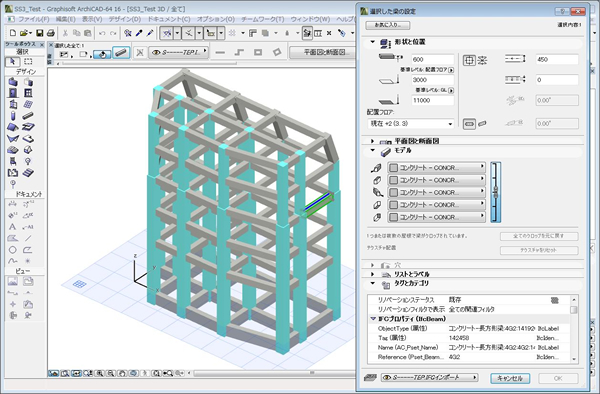

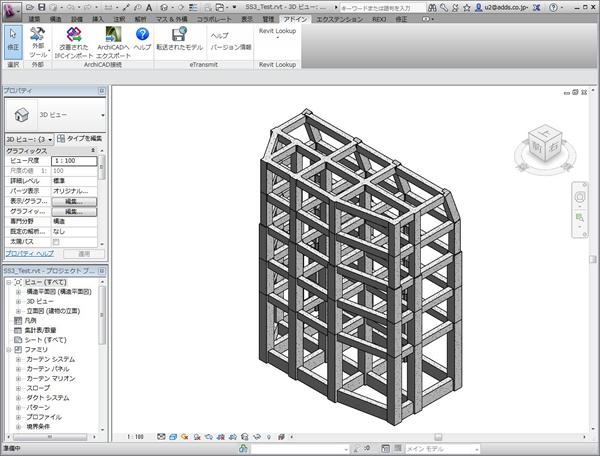

1 ArchiCADで柱や梁を作成すると

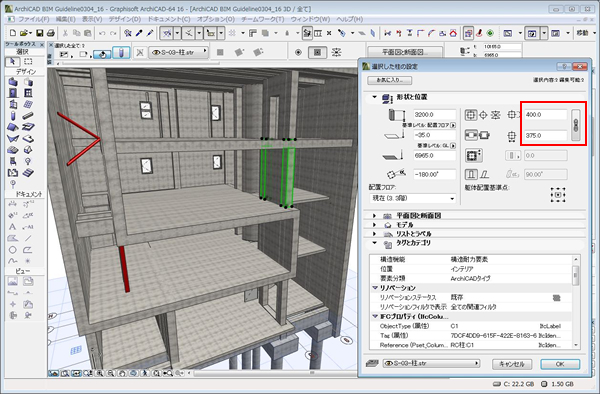

柱のサイズを変更したい場合、その柱を選択してダイアログボックスで柱の大きさを変更するというのが、前回紹介したArchiCADの操作の原則だ。例えば1本の柱を選択して、下の図のようなダイアログボックスを表示させ、その柱のサイズを変更できる。いたって普通の操作なのだが、実は構造設計ではこれでは困るのだ。

何が困るかというと、C1という符号のいくつもある柱のサイズを1本だけ変えられては困るのだ。

C1という符号のサイズが変更されたら、他のC1のサイズも変わってほしい。つまり同じC1という柱でサイズがバラバラでは困るのだ。同じ符号の柱や梁は同じサイズというのが構造設計の大原則だ。

ArchiCADでもしC1柱のサイズを変更する場合は、C1の柱をすべてフィルタ選択して変える。C1柱の全選択に失敗して選択もれがあったりすると大変だ。同じC1なのにサイズ違いがあるという、大原則から外れたモデルになってしまう。

ただし意匠設計用のツールとしては、ArchiCADのこの機能は問題ない。問題ないどころか便利な機能だ。柱ではありえないサイズの柱でも作ってしまうことができる。開口部を広げたいので、この柱を細くしようというようなオペレーションも「あり」だ。

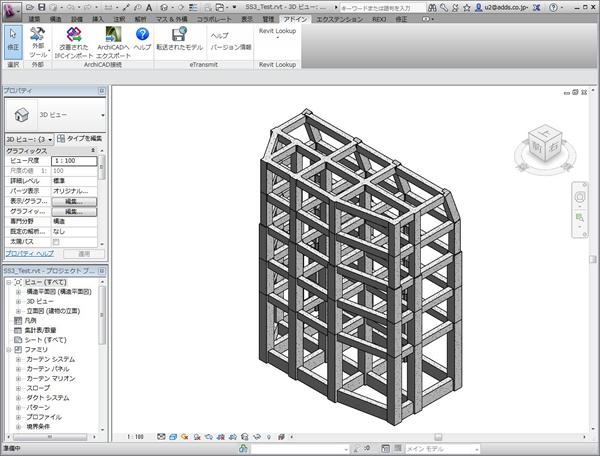

2 Revitはデータベース

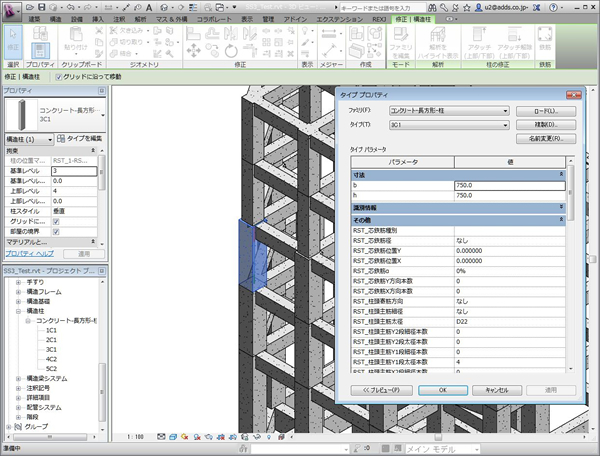

一方、構造モデル作成ツールとしてのRevitでの、柱や梁のサイズについての考え方は違う。 データベースとして柱や梁の情報を扱うと説明すると、分かりやすいだろうか?データベースとは次のような振る舞いをするということだ。

- 柱の符号と柱サイズの組み合わせが書かれたマスターテーブルを開いて、その中からC1を選び、そのサイズを変更するとモデル中のC1柱はすべてサイズが変わる。

- ある柱のサイズを変えたいときは、選択した柱のタイプをC1から、サイズの違うC2などに変更する。

これがデータベースとしての構造モデルだ。ただし柱のサイズをインスタンス・プロパティとして、ArchiCADのように選択して自由に変更するような使い方もできるが、構造設計ではそうはしない。

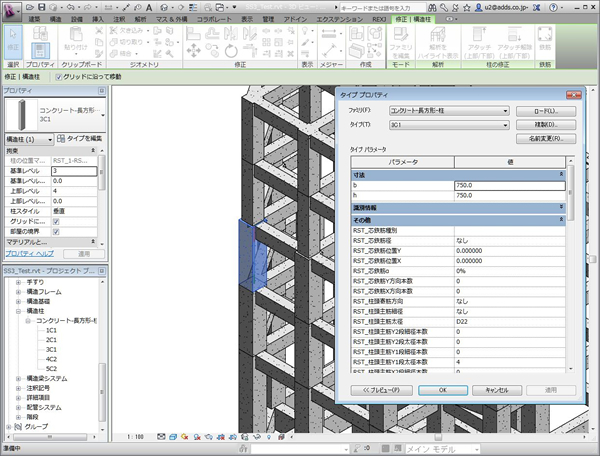

図の鉄筋コンクリート柱の場合、「コンクリート-長方形-柱」という「ファミリ」があり、そのファミリに柱幅と柱せいの異なる1C1、2C1などのタイプがある。構造モデルを作成するときは、いつもこのファミリとタイプ名を意識しておく必要がある。

表にすると次のようになる。

ファミリ-タイプとタイプパラメータの関係

| ファミリ名 | タイプ名 | パラメータ |

|---|

| コンクリート-長方形-柱 | 1C1 | b = 600 |

| h = 600 |

| 1C2 | b = 600 |

| h = 600 |

| 2C1 | b = 600 |

| h = 600 |

| 2C2 | b = 600 |

| h = 600 |

| 3C1 | b = 600 |

| h = 600 |

| 3C2 | b = 600 |

| h = 600 |

Revitでタイプのパラメータを表示、ここで大きさを変えるとすべての3C1柱の大きさが変わる

タイプ名さえきちんと使い分けていれば、サイズはあとで決めるという方法も取れる。とりあえず柱も梁もあるサイズでタイプ名だけ決めて入力しておいて、あとから意匠との兼ね合いを考えながらそれぞれのタイプのサイズを決めていく。構造設計モデルを作るには、モデル全体がデータベースと考えて、ファミリ、タイプ、インスタンスをどう使うかという設計をしっかりしておくのがポイントだ。

既定のテンプレートを使うならRUG(Autodesk Revit ユーザ会)が出している「Revit Structure用構造ファミリ・テンプレート」を使うのがいいだろう。RUGホームページからダウンロードすることができる。データベースとして使えるしっかりした構成のテンプレートになっている。

3 Revit施工図ツールを使う

次に施工図モデルを取り上げる。施工図は意匠や構造より実際に建てられる建物により近づいたモデルだ。意匠や構造のモデルを3次元で作れるのだから、そのまま施工図モデルにすればいいだろうと思われるかもしれないが、なかなかそうはいかない。

ここではオートデスク社が出しているRevit用の「Revit施工図ツール」を取り上げて施工図モデルを考えてみよう。ただしこの「Revit施工図ツール」、サブスクリプション契約を結んでいるユーザでないとダウンロードできない。

余談ではあるが、オートデスク社はこのサブスクリプション契約による特典をどんどん増やしてきている。クラウドを使った構造解析や、クラウドレンダリングなども、サブスクリプションユーザ向けに提供されている。ユーザの間で賛否はあるが、サブスクリプション契約が「お得」になっていることは間違いない。

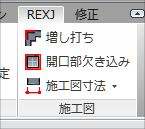

この「Revit施工図ツール」には「増し打ち」「開口部欠き込み」「施工図寸法」の3つのツールが「Revit施工図ツール」として用意されている。

それぞれの使い方を簡単に紹介して、施工図モデルを作ることの難しさの題材とさせてもらおう。

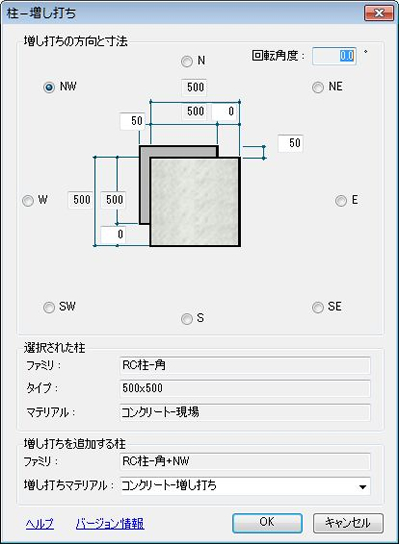

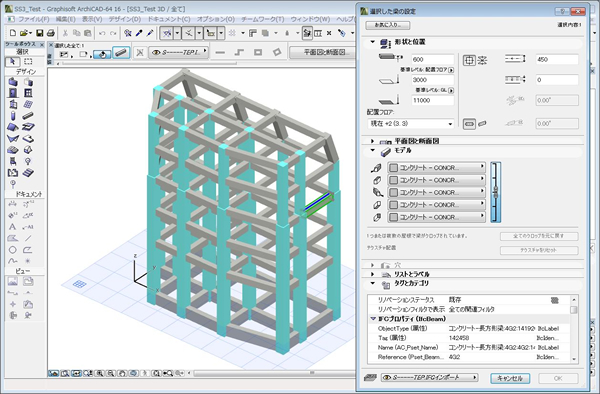

4 Revitで増し打ち

先に同じ符号の柱や梁は同じサイズだと書いた。だがこれは構造設計の場合で、現場で施工するときはそうはいかない。壁の仕上げのために、柱にもコンクリートを足す必要があったりする。これを「ふかす」と言い、ふかした部分を増し打ちコンクリートと言う。

「Revit施工図ツール」の「増し打ち」で柱や梁、壁を選択して増し打ちをおこなうことができる。

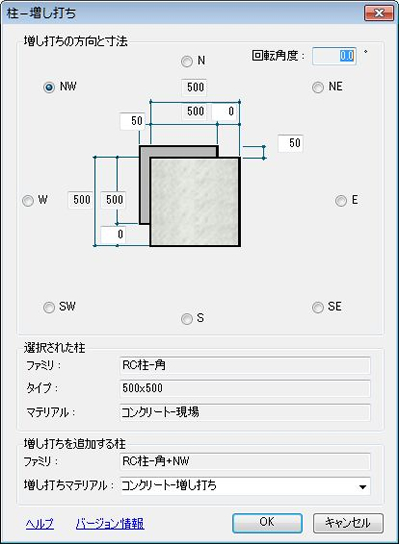

ここでは図のように壁の仕上げに合わすために、柱の2辺に50mmの増し打ちをおこなう。増し打ち前の柱、ダイアログボックスでの設定、増し打ち後の柱の平面図を次に示す。

増し打ち前の隅柱

増し打ち後の隅柱

増し打ちの設定

このツールが使いやすいかどうかは別にして、施工モデルを作成するということはこのように、仕上げなどを考慮して作業を積み重ねていくということだ。施工についての知識が要求される。誰でも簡単にできることではない。

5 Revitで欠き込み

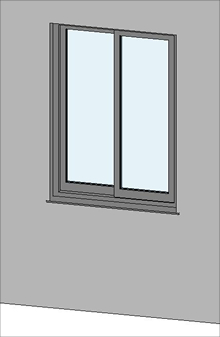

当たり前のことだが、鉄筋コンクリートの壁につく窓やドアのための開口部は、窓やドアの外形寸法より大きくしておく必要がある。

窓より大きく開けた開口部分に窓やドアを取りつけてすき間にモルタルを詰める。モルタルを詰めることをトロ詰めという。

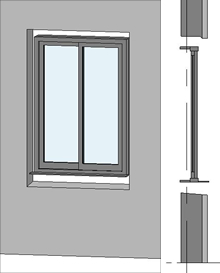

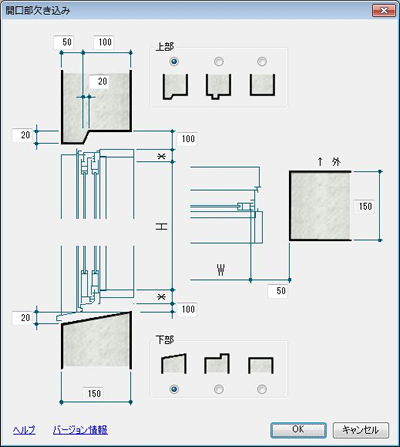

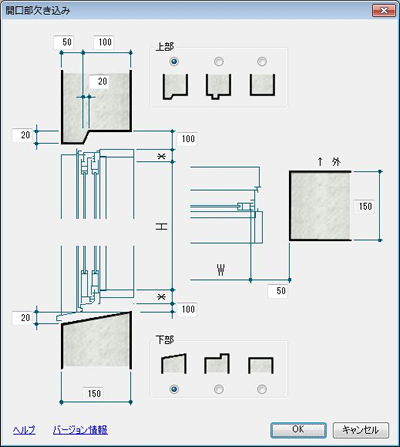

開口の形状にも工夫があって、雨水が入り込まないように下側に外向きの勾配をつけたりする。「Revit施工図ツール」の「開口部欠き込み」でこの欠き込みを表現することができる。 Revitには、開口まわりのコンクリートを切り欠く機能はないので、このツールではリビールという機能を使って欠き込みを実現している。

ここでも「開口部欠き込み」で欠き込みをおこなう前の窓と欠き込みの設定のダイアログボックス、欠き込み後の窓を見てみよう。

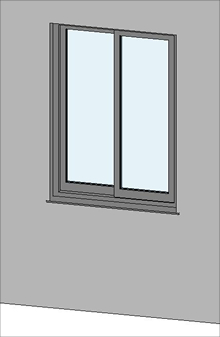

欠き込みを配置する前の窓

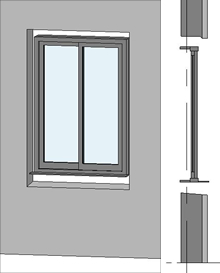

欠き込みの配置後、3D表示と断面図

欠き込みの設定

リビールを使って壁を切り欠くことで、コンクリート形状を表現している。型枠などの計画、大工が持ち歩く図面としてこのモデルが使えるかどうかは、筆者にはよく分からないが…。

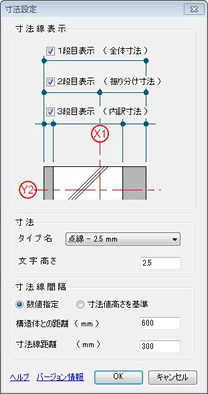

6 Revitで詳細寸法

寸法は施工図ではとても重要だ。BIMモデルだから、必要なところはコンピュータを使って自分でモデルを測ってくださいという訳にはいかない。

分かりやすい寸法を図面に配置しなければいけない。

壁が交差し、柱に増し打ちがあり、窓が並んでいるという下の図のような平面に、一度に寸法を入れてくれるのが「Revit施工図ツール」の「施工図寸法」だ。

文字の大きさや使用するスタイルをあらかじめ設定しておけば、対象となる壁や建具、通芯を選択して一気に寸法を入れることができる。

ここではその設定と一気に配置された寸法を見よう。

たくさんの寸法を記入して初めて施工図となり、施工する職人に設計側の意図を伝えられる書類となる。その寸法入れ作業を一気に軽減してくれるツールだ。

Revitで施工図をテーマに躯体図を中心に見てきたが、完全な施工モデルを作るにはまだまだ先は長そうだ。今後も施工BIMモデルの必要性は高まる。どこまでBIMアプリケーションがこたえてくれるか楽しみでもある。

7 RevitでIFC

次回はIFCをテーマにする。IFCというのはBIMアプリケーションの間を橋渡ししてくれる共通フォーマットのファイルだ。果たしてIFCは使い物になるのか?

お楽しみに。

Revitの構造モデルをIFCに書き出して

ArchiCADでIFCファイルを開く

【お知らせ】がんばる企業応援マガジン最新記事のご紹介

この記事を社内で共有し、課題解決のヒントにお役立てください

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

社内のメンバーに共有する(企業で共有する)

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。