2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

BIMについてのセミナーに参加すると、「BIMとは?」の話から始まることが多い。でももうそれはやめよう。

「BIMとは?」の話は聞き飽きた。それに実際にBIMを使っていない人に「BIMとは?」を何度説明しても伝わらないだろう。江戸時代にタイムスリップして、コンピュータとは何かを説明するようなものだ、と言うと言いすぎだろうか。

「続 BIMアプリケーションの使いこなし」というタイトルでこの連載が継続することになった。そこで、第1回はBIMを使うとはどういうことか、今までの設計と何が違うのか、誰が得するテクノロジーなのかをもう一度考えてみようと思う。もちろんBIMという言葉は使わずに。江戸時代の大工さんにも分かってもらいたい。

全5回の連載は次のようなテーマを予定している。

建物を設計し施工が進むと事件が起きる――工事をストップさせたり工程の大変更が必要になったりするような事件だ。それは「設計変更」という事件だ。また、この事件の主役はビルのオーナー(施主)であることが多い。例えば、コンクリート工事が終わったのに窓についての設計変更があったとする。窓の種類や大きさを変えようとすると、すでに固まったコンクリートをはつり、場合によっては窓のサッシを注文し直さなければいけない。かなりの追加コストが発生してしまう。

海外の例だが設計変更とコストについて、いくつかの工事を調査した興味深いレポートがAutodesk Construction Magazine誌の第5号に掲載されている。その一部を要約して翻訳、紹介しよう。

『Drive out unnecessary change orders with BIM By Ken Stowe』

設計変更の怖さを思い知らせてくれる数字だ。

ビルのオーナーが特別わがままで、気分屋だから設計変更を思いつくというのではない。

建築の専門家でないオーナーは、ほぼ図面が読めないと考えたほうがよい。建物ができてくるとやっとそのイメージが湧き、コンクリートに空いた穴を見て初めて「この窓はもっと大きくしたい」と言い出すのだ。

この設計変更を防ぐには、建物ができあがる前にあらかじめオーナーに建物を見て、歩きまわって経験してもらえばよい。

これにはコンピュータが使える。ゲーム感覚で建物の中を歩きまわり、部屋の中に立ってぐるりとまわりを見まわす、コンピュータを使えば簡単なことだ。

前項で「部屋の中に立ってぐるりとまわりを見まわす」と書いた。もちろんコンピュータがあればできるのだが、高価なソフトウェアがいるようでは困る。無償のツールがいくつか公開されているので、これらのツールを使えば、コンピュータの中で建物を歩きまわることができる。

ArchiCAD用のツール:BIMx / グラフィソフトジャパン株式会社

Revitなどのオートデスク製品用のツール:Navisworks Freedom / オートデスク株式会社

コンピュータの中に作られた仮想建物の中を歩きまわりながら、設計を検討するのはアマチュアだけではない。建築のプロだってそのほうがわかりやすい。紙の図面を読んで頭のなかで3次元に組み立てられる能力は、建築のプロにあったほうがよいが、どうしても必要というほどのものではない。最近は会議室に大型のテレビを置いて、HDMI端子でコンピュータとつないで高解像度の画面をぐるぐる回しながら打ち合わせということも多い。紙を見て打ち合わせをするよりずっと分かりやすい。

もちろんオーナー(施主)との打ち合わせでもこの方法は好評だ。この窓を大きくするとエアコンの吹き出し口がここに付けられないですねぇ・・・ではこれぐらいにしましょうか・・・と打ち合わせがすすむ。たまに紙の図面を持って行くと、「今日はテレビでやらないの?」と叱られてしまう。

大型テレビを中心に打ち合わせ

設計ミスのない設計はない。設計ミスには専門用語で言う「おさまらない」=「施工できない」という基本的なミスもあれば、作り付けの家具の詳細な寸法が分からないからできないなどの「未」設計というべきミスもある。

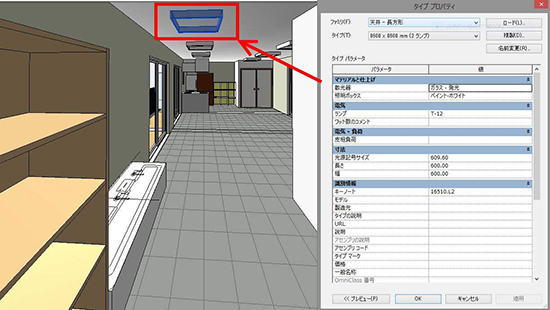

設計から施工までの流れで発生するミスもある。天井の中におさまるエアコンとして設計段階ではA社のものを予定していたが、コストの観点からB社のものに変更したいと施工側から提案があり、「いいですよ」と設計者が答えてしまった結果が次の写真だ。本来は天井と同一面(ツライチ)におさまるべきなのに、下に飛び出している。

B社のエアコンのサイズを十分検討しなかった設計ミスと言えるだろう。

このミスを現場で見つけるから問題になる。設計段階にコンピュータの中で見つければ、これは事前に見つけて処理された単なる「問題点」だ。

ただし、このような設計を進めるのは大変だ。まず2次元の図面ではこのミスは見つけにくいので3次元のモデルを作ることが前提だ。その上でエアコンのカタログなどから大きさを調べて直方体のモデルを作っておく。メーカのホームページから3次元モデルをダウンロードできたらよいのだが、3次元部品のダウンロードサービスを提供しているメーカはまだ多くない。その直方体を天井裏に配置しさらに3次元でダクト(配管)も作成して、天井裏におさまるようにしておく。天井裏には梁(はり)もあるので、梁も正確な大きさでモデリングしておく必要がある。

通常、建築の設計者はここまでしない。3次元のモデルといっても見えるところにある建築の要素だけで構造や設備を正確に3次元にモデリングすることはない。配管も記号と単線で平面図のみに表現することが多い。

天井も床も壁もエアコンもダクトも苦労して3次元のモデルにするのには意味がある。部品を組み合わせた時点で設計ミスを見つけることができるのだ。「今」、ミスすることで、とても高くつく将来=施工段階のミスを防げることになる。

天井面よりはみ出した天井埋込カセット形エアコン

住んでみないと暑いのか寒いのか分からない。設計者は吹き抜けでも十分温かいですよと言う。でも、玄関のドアが開いた途端に冷たい風が吹きこむのではと心配になる。このエアコンはよく効きますよと電気屋さんが言う。ひょっとすると効きすぎて足元が冷えるのではと心配になる。

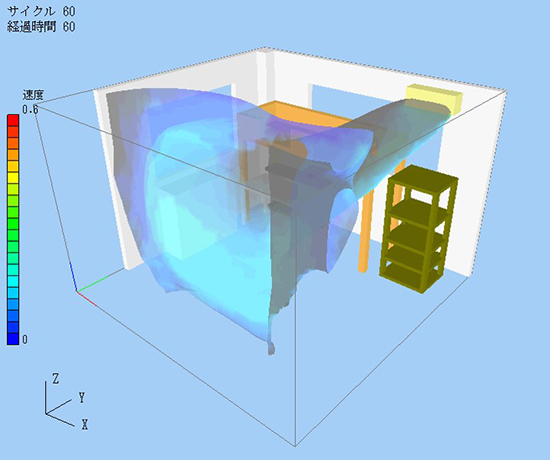

これもシミュレーションできる。本来は見えない空気の流れや温度を「見える化」するのははやりの技術だ。例えば、図のようなエアコン吹き出し口はどこに設けると効果的だろうか? 冷たい空気の流れを「見える化」して検討するのが本来の設計だ。

ezFlow(有限会社アルフォンス)によるエアコンの空気の流れの可視化

構造計算は以前から行われてきたシミュレーションの一つだ。ここでシミュレーションする相手は台風や地震や雪だ。

特に、耐震設計の構造計算についてはよく勘違いされる。耐震設計された丈夫な家というのは、震度6強~7クラスの「極稀に発生する大地震(極稀地震)」が起きても、ヒビひとつ入らない建物ではない。

構造計算はそのような巨大地震にその建物が遭遇した時に、どこが壊れるかのシミュレーションをする。そして、どこか壊れても人命を失うような大破をしないこと、骨組みは維持できることを証明しようとする。

また、必ずしもその結果は修理可能な損傷というわけではない。修理不能な損傷をもたらすが、命は助かるということを目安にすることもある。

建物のオーナー(施主)は、この点をあらかじめ設計者とよく話し合っておく必要がある。地震のシミュレーションを行ったうえで経済性を考えて建物強度を決めるのだ。

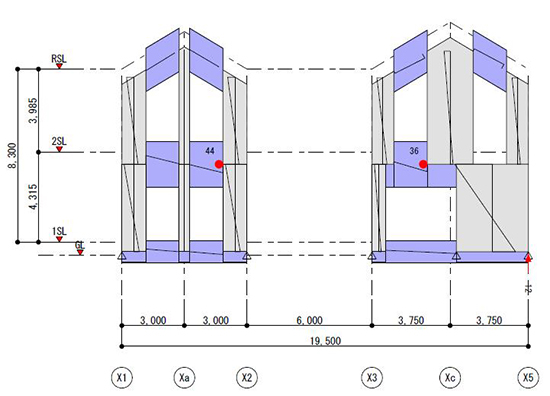

Super Build/WRC(ユニオンシステム株式会社)による耐震計算例

(赤丸部が地震で大きく変形する)

筆者は18年前の阪神大震災のときに兵庫県の西宮市にいた。この1月17日の地震から5月の連休まで断水した。5階建ての鉄筋コンクリートマンションで、地震による被害は大したことはなかったが、毎日の水汲みに疲れ果てた。

どんなに立派な建物でも設備が使えないなら、その建物で生活することは困難だ。

建物や設備には寿命があり、適当な時期に更新する必要がある。外壁の塗装、ポンプのメンテナンス、冷暖房設備の清掃、点検などさまざまな項目がある。一般の住宅なら大掃除の時に掃除をして、不具合のありそうな部品は交換することになる。屋根や外壁の補修はその住宅を建てた工務店が定期的にチェックして補修を提案してくれるだろう。

このような設備や建物のメンテナンスのための情報もコンピュータに一元的に管理させたほうがよい。コンピュータの中に作る建物で、優れたアプリケーションではすべての要素にいくつでも属性をつけることができる。例えば、照明器具一つに、メーカや仕様だけでなく購入先、価格、メンテナンス履歴なども設定することができる。

属性をつける相手はものだけではない、オフィスの管理ではコンピュータ内の建物の中に「人」を置いて、名前-部屋名-部署-電話番号といった情報と結びつけるというのも普通に行われている。電話番号や名前を入力すれば、コンピュータがどの建物のどこにいる人かすぐに表示してくれる。

照明器具とその属性

ここまでコンピュータをフルに使った新しい設計手法について見てきた。施主=発注者としてこの記事を読まれて、設計を誰に発注すればよいかわかっていただけただろうか?

小難しい専門用語と意味不明な図面で設計を表現するのでなく、コンピュータの中に建物を見せてくれ、仮想建物の中を歩いて案内してくれる設計者がよい。もちろんその建物の中には細かな部分もモデリングされていないといけない。格好のよいCGを求めているわけではない。不具合を見つけられるような、できる限り詳細なモデルを求めているのだ。

コンピュータの中といえども、風、温度、音などの見えないものも見せてほしい。地震時にはどこが壊れて、どうなるかも見せてほしい。

さらに、すべての建築要素には属性が設定され、メンテナンスの記録や将来の更新予定も入力しておいてほしい。50年ぐらい先までは、どんな費用がどの部分にかかるか、どんな修繕を予定しておけばよいのか、長期修繕計画予算・計画表も作っておいてほしい。10年後に補修が必要なる箇所はコンピュータの中の建物で赤色表示されるぐらいの仕組みもほしい。

さらに設計の内容を、丁寧に顔を合わせて説明してくれないと困る。なんでもコンピュータまかせではない。

こんなことができる設計者に依頼すれば、良い建物ができる。

逆に、あなたが建築のプロフェッショナルならこれだけのことができる技能を身につけていないとこの業界で生き残ることはできないということだ。

これがBIMだ。分かっていただけただろうか?

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。