2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

コラボレーション、シミュレーション、ビジュアライゼーション・・・カタカナばかり並んで恐縮だが、クラウドでできることを三つ並べてみた。クラウドとはどこかにある大型(見たことはないがたぶん大型だと思う)コンピュータの集まりだ。

それを自分のデスクトップPCからインターネットなどのネットワークを通じて利用することをクラウドコンピューティングという。いや、デスクトップPCとは限らない、スマートフォンやタブレットも使って「いつでも、どこでも」クラウドは使える。

とてもPC(パーソナルコンピュータ)ではできないような複雑な計算、あるいは時間のかかる計算などもクラウドなら可能になる。20年前、計算機センターでしかできない計算がPCの登場によって机の上でできるようになったと驚いたものだが、それがまた机の上を離れて、計算機センターのコンピュータを使うようになった。集中-分散-集中のサイクルだ。

20年前と違うのは机の上のコンピュータに表示される鮮やかな画像や分かりやすいユーザインターフェースだろう。20年前は数字の羅列だった。

また、コラボレーション(協業)も現在のクラウドの特徴だ。クラウド上に大きなデータを保管しておいて、それを仲間とともに使うことができる。

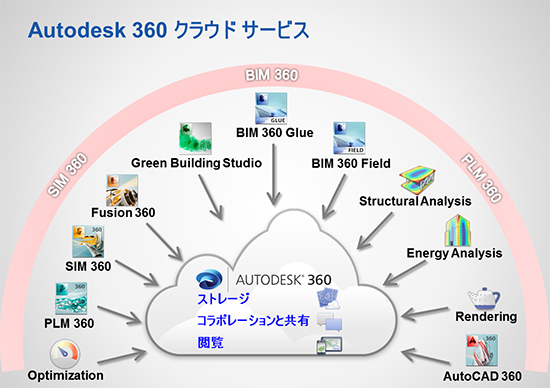

オートデスク社のクラウドサービス群

Technology Perspective from Japan (オートデスク社のブログ)

ここではオートデスク社の製品群を例にとって、次のような四つのクラウドサービスを紹介しよう。クラウドとは何か、どう使えるかがこれらの例で分かってもらえると思う。

クラウドサービスは契約の内容によってクラウドユニットがある数量与えられるので、このクラウドユニットを使って利用することになる。ここで紹介する上記のクラウドサービスは、今のところサブスクリプション契約を結んでいる製品ユーザであれば、クラウドユニットを使わずに利用することができる。サブスクリプション契約もなしで、全く無償のサービスもあるので詳しくはオートデスク社のホームページなどを見ていただきたい。

オートデスク社のクラウドサービスの中心になるのが、ストレージサービスとしてのAutodesk 360だ。Dropboxなどのストレージサービスと同じようにファイルを保存し、共有することができるのだが、一般のストレージサービスと違うのはこのストレージがクラウドサービスで使うファイルの置き場になるという点だ。入力用のファイルやできあがった出力ファイルがこのAutodesk 360に置かれる。

さらに、Autodesk 360ではファイルの一部をプレビューできる。プレビューはオートデスク社製品だけでなく、PDFなどにも対応している。また、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末にも、このAutodesk 360用のアプリケーションが用意されていて、プレビュー可能なファイルの種類はモバイル版のほうが多い。

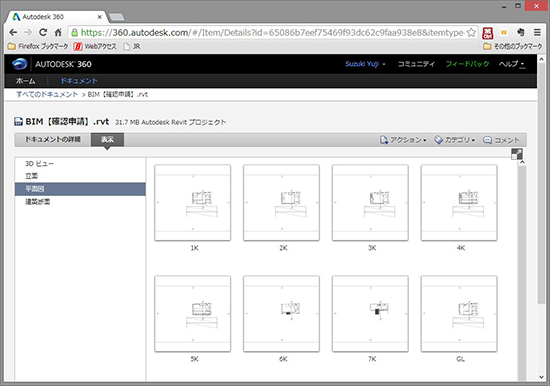

BIMについてのAutodesk 360の利点は下図のように、単なるプレビューだけでなくファイルを開かずにRevitプロジェクトの各階の平面図などのシートを確認できることだ。

Autodesk 360でRevitプロジェクトを表示

このように便利なAutodesk 360は、オートデスク社製品のユーザでなくても5GBのストレージを無償で利用できる。サブスクリプション契約を結んでいるオートデスク社製品ユーザは25GBを使用できる。

無償で利用する場合も、Autodesk IDというIDとパスワードの登録は必須だ。どのサービスもこのAutodesk IDで管理されるので、サービスを利用するときはまずサインインすることから始まる。まずは、Autodesk IDを取得しておいたほうがよいだろう。

Autodesk IDでサインイン

FEM解析という構造計算の手法がある。大量のコンピュータメモリやCPUのパワーを必要とする計算方法だ。そのため、ワークステーションクラス以上のコンピュータでないとこのFEM解析を効率よく動かすことができない。

コンピュータのパワーが必要になるこのFEM解析こそクラウドの出番だ。作成した建物の構造モデルをクラウドコンピュータに送る時間はかかるが、実際の計算はクラウドコンピュータに任せておけばいい。計算が終われば通知してくれるので、それまでは他の作業を行うことができる。

筆者がクラウドサービスを利用して一番メリットを感じるのはこの点だ。いつ終わるか分からない時間のかかる計算にデスクトップPCを占領されてイライラすることがなくなる。効率的に仕事を進めることができる。

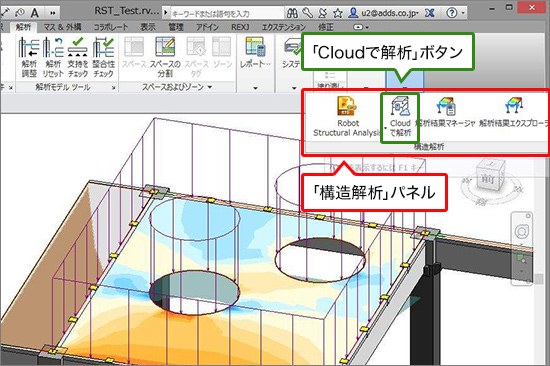

Revitには、クラウド構造解析ツールは初めからは用意されていないので、オートデスク社のサイトからダウンロードする必要がある。

オートデスク株式会社 Structural Analysis for Autodesk Revit

ダウンロードとインストールが成功すると、下図のように「解析」タブの「構造解析」パネルに[Cloudで解析]というボタンが表示されるようになる。構造モデルを作成したら、このボタンをクリックすることで作成したモデルがクラウドに送信され、クラウドでの計算が終われば下図のような結果が返ってくる。

構造モデルの作成にはRevitに以前から用意されている「荷重」や「境界条件」のツールを使う。慣れるまで「材質が正しく設定されていない」とか「境界条件が正しくない」とかエラーが表示されて、なかなか本来の計算に入ってくれないが、慣れると簡単にクラウドから結果を得ることができる。

下図はRevitモデルに計算結果を表示させたものだが、数値の表による計算結果も別に得ることができる。

Revitに床スラブの計算結果を表示

解析の結果は下図のようにAutodesk 360上に保存される。筆者はこのように、いくつかの壁と屋根のモデルを作成し実務に使った。この結果をそのまま構造計算書に補足として掲載し確認申請時に提出している。

クラウドに保管された解析プロジェクト

建築で時間とコンピュータパワーが必要な処理といえばレンダリングだ。凝った建物をデザインして「一晩コンピュータのスイッチを入れっぱなしにして処理しているのにまだ終わらない」などと聞くこともある。とにかく時間のかかる処理だ。

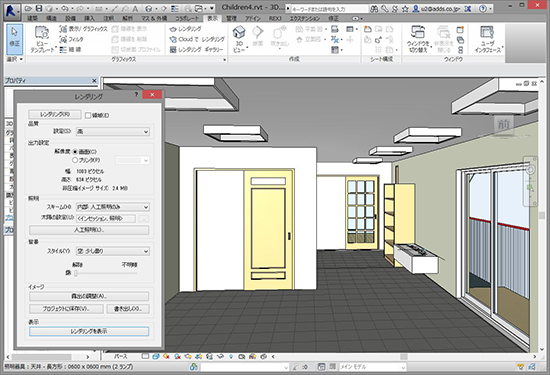

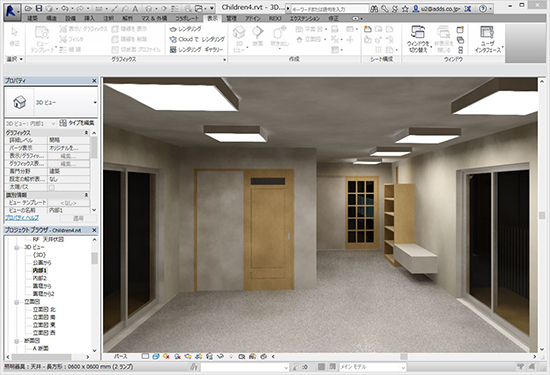

Revitで室内のレンダリングを行ってみた。

この室内モデルは下図のように天井に複数の照明が並ぶ。太陽光は無視して人工照明だけでのレンダリングを行う。

Revitで作成された室内モデルとレンダリングの設定

最初にクラウドではなくPCのRevit内でレンダリングを実行してみた。その結果が次の図だ。1時間ほどかかった。

Revitでレンダリングした結果

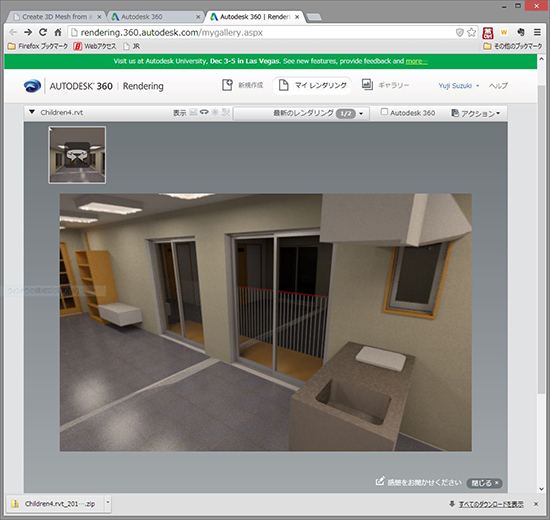

次がクラウドでのレンダリング結果だ。かなり違う結果になっている。オートデスク社のFAQによれば、これはRevitではmental ray(メンタル レイ)というレンダリングエンジンを使っているが、クラウドでは使っていないからということらしい。

PC上で小さな領域をテストしておいて、時間のかかる全体レンダリングはクラウドでという方法を取りたいのだが、このように結果が異なるとちょっと難しくなる。

筆者の要望としてはPCでもクラウドでも、同じ設定であれば同じレンダリング結果になってほしいところだ。

同じモデルをクラウドでレンダリングした結果

クラウドレンダリングではデスクトップPCのRevitではできないレンダリングを行うことができる。一つは次の図のようなパノラマ表示だ。部屋の中をすべてレンダリングしたあと、Autodesk 360 Rendering内においてマウスの操作でぐるりと360度見渡すことができる。施主に建物の内装を見てもらうのに使える機能だ。

クラウドでレンダリング、パノラマ表示

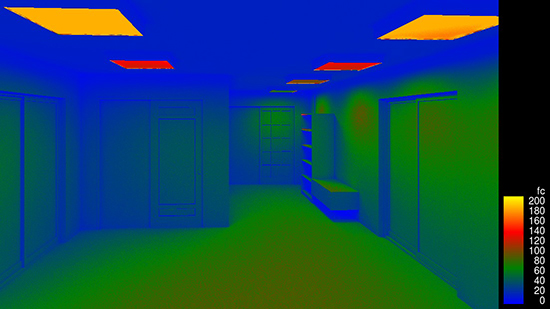

もう一つクラウドならではのレンダリングが照度表示だ。次の図のように部屋の各部分の照度を分かりやすく表示してくれる。部屋の照度が一定か、むらはないかなどのチェックに使える。

クラウドでレンダリング、照度表示

「点群」というのがはやっている。三次元の形状を点の集まりとして表現するビッグデータの一つだ。扱うデータのサイズも大きく、かつては特別なレーザー測量機などで作成するものだった。

この点群をデジタルカメラで撮影したデータから作成するのがReCap Photoだ。

二次元の写真を組み合わせて三次元の面を作成する。どのような計算を行うのかは分からないが、これもクラウドで計算処理される。

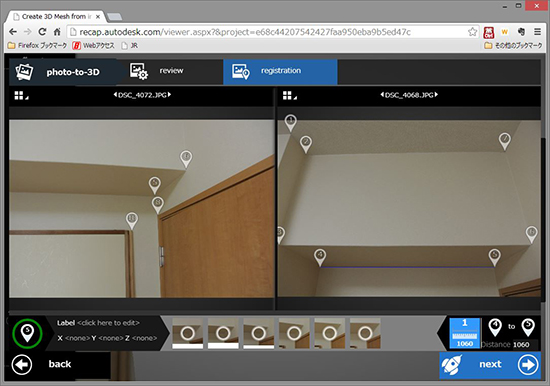

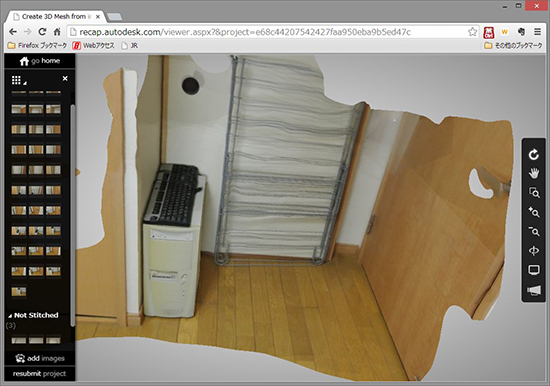

デジカメの撮影データでどのようなことができるのか、既設の建築のリフォーム工事などを想定して実測データとして使えるか試してみよう。部屋の片隅をデジタルカメラで31枚撮影してみた。

下図はその内の2枚の写真を並べたものだ。三次元化の精度を上げるために複数の写真にピンを配置して対応付けできるようになっている。また、ピンとピンの間の距離を入力することで正確な大きさの三次元データにすることができる。

実際にはこのピンの配置は役に立たず、コントラストのあまりはっきりしない天井の梁部分の三次元化には失敗した。

クラウドで処理前にピンを配置

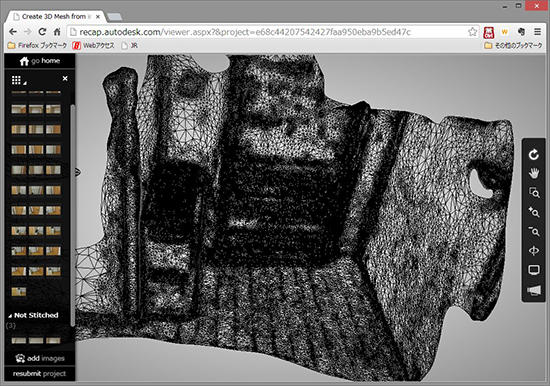

クラウドで計算し返ってきた結果が下図だ。床部分はコントラストや色の差があるせいかほぼ正しく三次元化された。天井の梁の部分は壁とつながらず完全に失敗している。

クラウドでの三次元化の処理完了後

点群データは面のデータなので、下図のように小さな三角形の集まりの面としても表示することができる。もちろん画面上の操作で距離の測定などもできる。

点群を面として表示

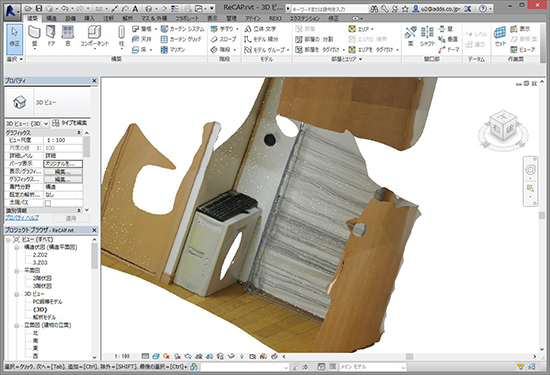

さらに、Revitは点群データをそのまま扱えるので、下図のようにRevitモデルに点群を取り込むことができる。リフォーム設計のモデルに重ねて、メジャーを持っての実測を行わずに既設建物の寸法を得ることができる仕組みにはなっている。

ただし、実際には下図のように欠落も多くうまくいかない。ここに壁やドアモデルを置いても何か分からなくなってしまう。カメラ撮影にコツがあるのか、ReCap Photoでの設定に工夫が必要なのか、もう少し研究が必要だ。

点群データをRevitに読み込んだ状態

シリーズ記事

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。