2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

前回は、各種幾何特性へ最大実体公差を指示する図面例と動的公差線図について確認した。

今回は、最大実体公差方式で指示された部品の検査に用いる「機能ゲージ」について説明する。

幾何公差に最大実体公差が指示された部品の検査は、3次元測定機を使うことで測定可能である。ただし全数検査をする場合など、大量な数を検査するには時間がかかってしまうのが課題である。

その課題を解決するものが機能ゲージである。

機能ゲージとは、相手部品の最大実体サイズに加えて幾何特性の許される最大状態を模したジグ(治具)のことを言う。

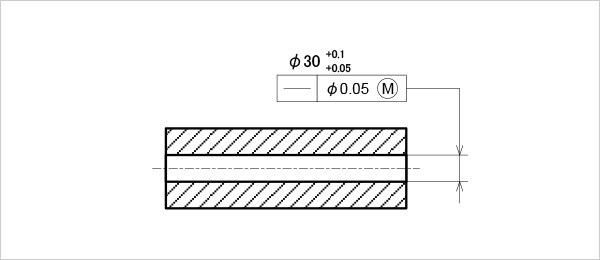

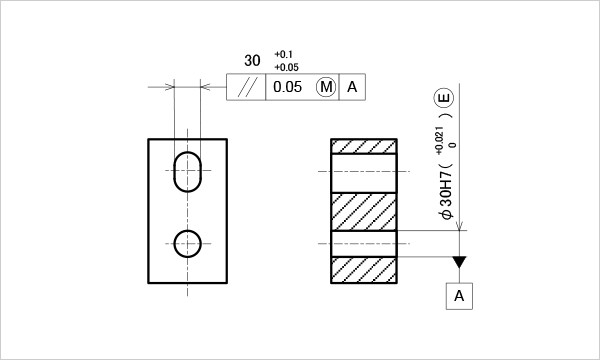

1) 穴に真直度を指示した図面から、機能ゲージを設計してみよう(図1)。

図1

穴の真直度に最大実体公差を指示した図面例

穴を検査するジグは、その相手となる軸形体を設計すればよい。

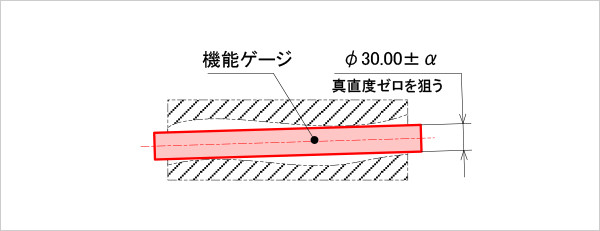

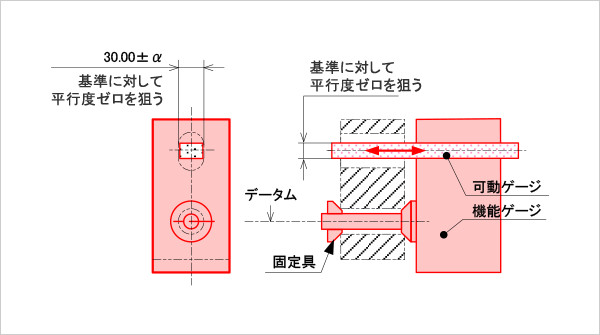

機能ゲージを設計する手順は、以下のとおりである(図2)。

この機能ゲージの直径サイズは限りなくφ30.00を狙う(±数μmレベル)とともに、真直度も限りなくゼロを狙って製作する。

検査方法は、次の手順で確認する。

図2

機能ゲージのサイズと形状例

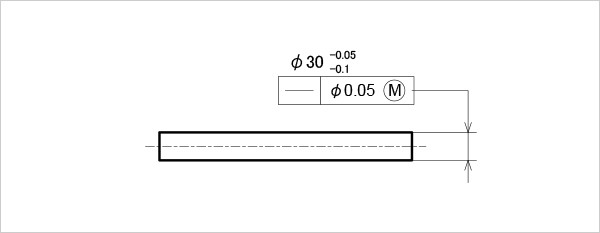

2) 軸に真直度を指示した図面から、機能ゲージを設計してみよう(図3)。

図3

軸の真直度に最大実体公差を指示した図面例

軸を検査するジグは、その相手となる穴形体を設計すればよい。

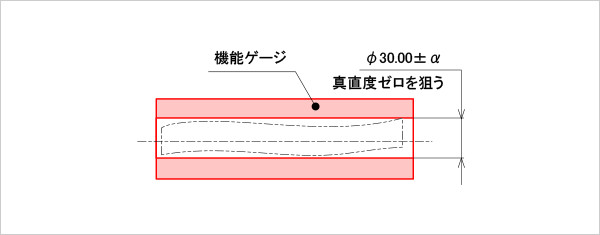

機能ゲージを設計する手順は、以下のとおりである(図4)。

前述の機能ゲージと同様に、この機能ゲージの直径サイズは限りなくφ30.00を狙う(±数μmレベル)とともに、真直度も限りなくゼロを狙って製作する。

検査方法は、次の手順で確認する。

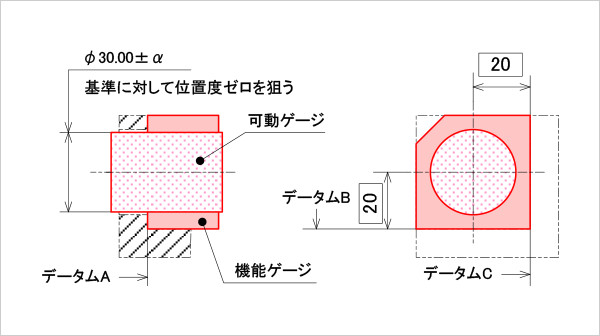

図4

機能ゲージのサイズと形状例

長穴に平行度を指示した図面から、機能ゲージを設計してみよう(図5)。

図5

平行度に最大実体公差を指示した図面例

機能ゲージを設計する手順は、以下のとおりである。

この事例の場合、データムがサイズ形体であるため、データム直径がサイズ公差内で変動する。この変動によりデータムを拘束することが難しくなるため、一つのアイデアとしてデータム穴の両側をテーパー形状の固定具で押さえることで中心軸を基準とみなしている(図6)。

検査方法は、次の手順で確認する。

図6

機能ゲージのサイズと形状例

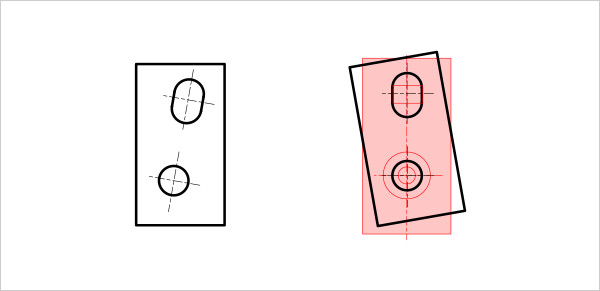

ここで勘違いしてはいけないのが、外郭形体との関係である。図5の図面では、データムの穴に対して長穴の平行度のみを要求しているため、外郭形体との姿勢や位置の関係が崩れていても問題なく、機能ゲージはデータム穴と長穴の平行度のみを検査するのである(図7)。

図7

機能ゲージと外郭形体との関係

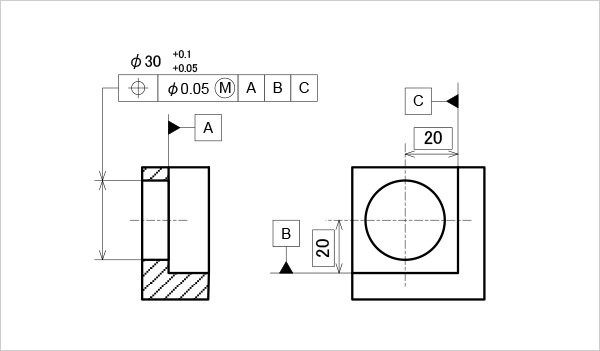

次に表面形体のデータム面を持つ位置度が指示された図面から、機能ゲージを設計してみよう(図8)。

図8

位置度に最大実体公差を指示した図面例

機能ゲージを設計する手順は、以下のとおりである(図9)。

検査方法は、次の手順で確認する。

図9

機能ゲージのサイズと形状例

幾何特性の種類やデータムの有無にかかわらず、機能ゲージは相手部品を模した形状とし、実効サイズで製作すればよいことが分かった。

データムがサイズ形体の場合、データムを拘束する機能をゲージに付与する必要があることも理解した。

最終回となる次回は、データムに最大実体公差方式を適用する場合の解釈やゼロ幾何公差について解説しよう。 (To be continued...)

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。