2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

前回は、寸法公差を記入する際のルールや、2部品間の優先度を明確にするために寸法公差を使うことを紹介した。

寸法公差の幅がおおむね0.1mm以上の場合は、基準寸法に対してプラスマイナス表記の均等振り分け公差や、プラスマイナスのどちらかに割り振った片側公差を使う場合が多い。

しかし、公差の数値が100分台(0.01~0.09mm)や1,000分台(0.001~0.009mm)とかなり精度が高い場合は、寸法公差をどのように決め、表記すればよいだろうか?

より精度の高い寸法公差が必要な場合に、公差域クラスの記号を使うことができる。

この公差域クラスの記号は、穴と軸の寸法公差を記号で表記する決め事である。

公差域クラスの記号によって寸法公差が標準化されると、切削工具や材料、ゲージなどは世界的に共通化が図れるからである。

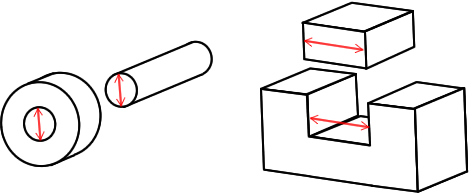

公差域クラスの記号は、次に示すような円筒軸と円筒穴以外に、溝幅や角柱幅にも使用することができる(画像1)。

画像1

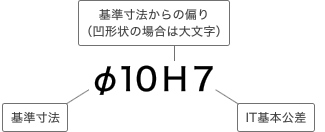

公差域クラスの記号は、基準寸法(ノミナル寸法とも言う)に続けて、アルファベットと数値を組み合わせたもので表現する。

穴径(あるいは溝幅)に公差域クラスの記号を指示する場合、大文字のアルファベットを使用する(画像2)。

画像2

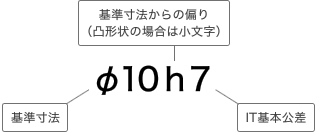

軸径(あるいは角幅)に公差域クラスの記号を指示する場合、小文字のアルファベットを使用する(画像3)。

画像3

それでは、公差域クラスの記号の意味について、解説しよう。

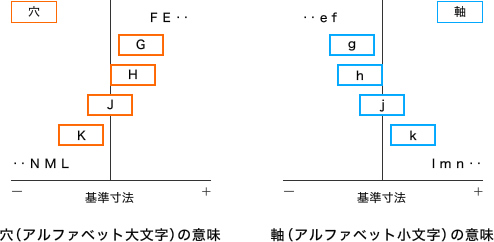

アルファベットは、寸法数値で示した基準寸法からの偏りを表している。

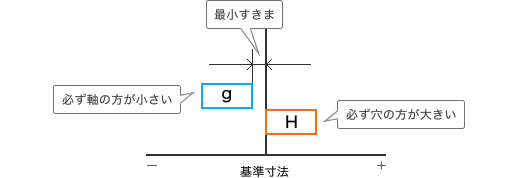

下のイメージ図(画像4)より、穴径に「H」が指示される場合、基準寸法からプラス側に公差が存在し、「K」が指示される場合は、基準寸法に対してマイナス側に公差が存在することが分かる。

穴と軸とでは、数値は同じ結果になるが、プラスマイナスが逆転するという特徴がある。

画像4

アルファベットに続く数値は、公差の幅を表している。この数値はIT公差等級表により決められるもので、数値が大きくなるほど公差の幅が大きくなる傾向があることが分かる。IT公差等級とは、ISOが規定する世界的に利用される公差の等級で、ITはInternational Toleranceの略である。

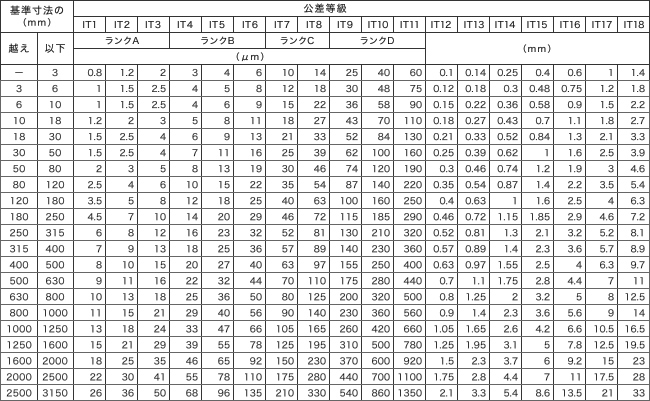

IT公差等級表の一部を次に示す(画像5)。

横軸にあるIT公差等級の数値が大きくなるにつれて、下段に示した数値が大きくなっていることが分かる。

なお、ランクA~Dの数値の単位はμm(マイクロメートル)である。

精度の高い寸法公差を設定する場合、どの程度の公差幅が経済的なのか、どの程度の公差幅だと加工が難しくなるのか、目安がないと設計が前へ進まない。

このような場合にも、IT公差等級表を参考にすることができる。

画像5

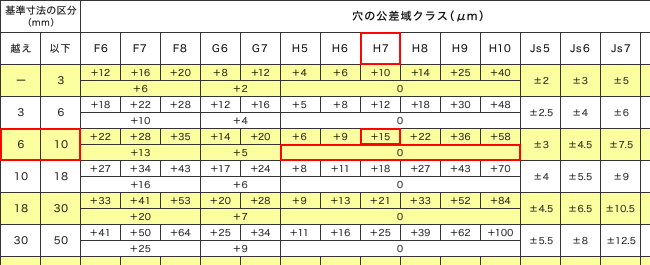

穴の公差域クラスを表した表の一部を次に示す(画像6)。

穴の場合、Jsが基準寸法に対して、公差がプラスマイナス均等に割り振られ、アルファベットのAに近くなるほど、公差の領域がプラス側に偏っていることが分かる。

同様に、下記の表では省略しているが、JsよりZに近くなるほど公差の領域はマイナス側に偏ることになる。

なお、この数値の単位はμmである。

画像6

それでは、穴の公差域クラスの表の読み取り方を確認しよう。

例えば、「φ10H7」と図面に記載されている場合、どのくらいの寸法公差になるであろうか?

上の表(画像6)の赤い枠の部分を確認することによって、寸法公差は「0~+15μm」であることが分かる。これをmmの単位に直して寸法表記すると次のようになる(画像7)。

画像7

![]()

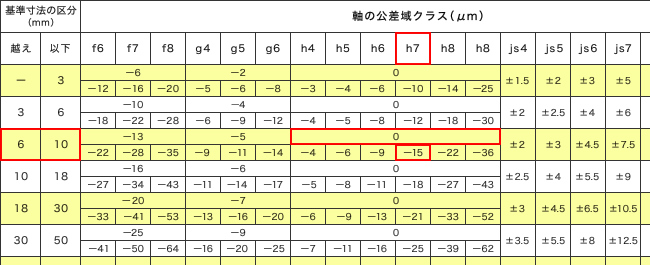

軸の公差域クラスの表の一部を次に示す(画像8)。

軸の場合、jsが基準寸法に対して、公差がプラスマイナス均等に割り振られ、アルファベットのaに近くなるほど、公差の領域がマイナス側に偏っていることが分かる。

同様に、下記の表では見えないが、jsよりzに近くなるほど公差の領域はプラス側に偏ることになる。

画像8

それでは、軸の公差域クラスの表の読み取り方を確認しよう。

例えば、「φ10h7」と図面に記載されている場合、どのくらいの寸法公差になるであろうか?

上の表の赤い枠の部分を確認することによって、寸法公差は「0~-15μm」であることが分かる。これをmmの単位に直して寸法を表記すると次のようになる(画像9)。

画像9

![]()

ここで、穴の公差域クラスの記号「H7」と軸の公差域クラスの記号「h7」を比べてみると、数値は同じで、プラスとマイナスが入れ替わっていることが分かる。つまり、穴と軸ではプラスマイナスが逆転するので、間違ってはいけない。

公差域クラスの記号を使った、はめあいの関係には、次の3種類がある。

上記の関係は、基準寸法からの偏りのグラフで見ると理解しやすい。

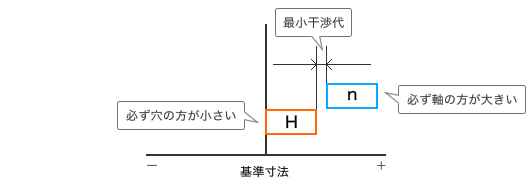

画像10 すきまばめ

すきまばめは、穴と軸を組み立てたとき、二つのはめ合い部が常に隙間がある場合を言う。

画像11 しまりばめ

しまりばめは、穴と軸を組み立てたとき、二つのはめ合い部が常に干渉している。

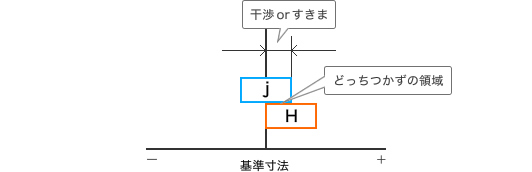

画像12 中間ばめ

中間ばめは、穴と軸を組み立てたとき、二つのはめ合い部に隙間があるときや干渉しているときがある場合を言う。

公差域クラスの記号は、書籍などに掲載されている公差表を参考にしなければ、詳細な公差の数値を暗記しておくことは至難の業である。

製図のルールでは、下図(画像13)の左側に示すように、基準寸法に公差域クラスの記号を付けるだけでよい。

しかし、下図(画像13)の右側に示すように、公差域クラスの記号と寸法公差値を併記すると、加工や検査に対して親切な図面となる。

画像13

![]()

公差域クラスの記号は、世界共通の記号である。

位置決めや摺動(しゅうどう)など設計意図を表すために、はめあいの関係を正しく選択しなければいけない。

次回は、寸法公差を使うときに合わせて考えなければいけない面の肌記号の意味とその使い方を確認しよう。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。