2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

先日、建築系の専門学校「中央工学校OSAKA」でBIMをテーマにした特別授業が行われた。講師を務めたのは筆者の属しているBIM LABOの若手社員だ。

入学して3カ月ほどの学生たちはBIMという言葉の意味もよく分かっていないし、BIMアプリケーションArchiCADの授業もまだ始まっていない。手書きの製図課題に苦戦している時期だ。

そこにBIM LABOの若い設計者が「ほら平面、立面、断面はいつも連動しているのです。展開図だって3Dモデルから自動で生成されます」とArchiCADを操作しながら説明するので学生たちの目が輝く。窓の大きさを3次元モデルでひょいとつまんで変えて見せる、その操作自体が3Dゲームだ。さらに学生たちの目が輝く。

いくつかの質問も出た。

前者のパースの質問に若い講師は「数をこなして・・・」と真面目に答えていた。筆者に言わせれば、「コンピューターの中に建物を建てて、歩きまわってチェックできるのに、パースはいらんでしょ。パース描きという職業はなくなるかも」などと過激な答えをしたかったのだが、そこは先生方の手前こらえておいた。

中央工学校OSAKAでのBIMをテーマにした特別授業

次の「なぜ日本のBIMは遅れているのですか?」は深刻な問題を指摘している。若い講師は韓国やシンガポール、米国、ヨーロッパの現状を調べて、BIMによる確認申請などまだできていない日本は遅れていると発表した。が、遅れているのはなぜかについて説明はなかった。

なぜ日本のBIMが遅れているのか、筆者の意見は「BIMがもうからないから」、あるいは「BIMを使わずとも仕事ができるから」ということだ。

施工のBIMで言えば、工務店のおやじが軽トラックを買うようにBIMアプリケーションを買い、使いこなすようになるにはまだまだ時間がかかる。BIMに乗り遅れた工務店が「しまった、損している」とは思っていない。「今のままでも仕事ができる」と考えている。

設計のBIMでも「BIMは手間ばかりかかって、もうからん」というわなが待っている。以前から使っている2DのCADを慣れているからと使い続けているのに、プレゼンやコンペで「BIM使っています」と言うためにBIMアプリケーションを導入している場合だ。ひどい場合は2DのCADで設計してからBIMで再入力している。このわなにはまるとなかなか抜け出せないし、倍の手間をかけているので、これではもうかるはずない。2DのCADを捨てろとは言わないが、最初にBIMから図面を生成するようにすべきだ。

2DのCADで設計してからBIMで再入力?

また設計のBIMではモデリングに時間をかけ過ぎという現象もよくある。まだ案を考えているフェーズなのに、部分詳細に凝って限りなく細かくモデリングをしているというような例だ。

次の三つの設計フェーズで、どのようなBIMが必要なのか考えてみよう。

例えば、敷地があって、この敷地にどんな建物を建てることができるのかといった「案」の段階の設計が「企画設計」だ。オフィスと店舗を組み合わせた案はどうですか、二つの建物をつないだ案はどうですか、1階を店舗にして2階から4階をオフィスにするというのはどうでしょう、などと案はいくつか存在する。

複数の企画設計案を検討する

BIMという手法を使ってこの企画設計モデルを複数作る。この企画設計モデルのイメージは図のようなホワイトボリュームモデルだ。天井から上の階までの床までを一つの床スラブとして簡単にモデリングする。階段などは、そこにあることが分かれば、空中に浮かんでいてもいい。図のようなモデルなら1日で作成できる。

ボリューム表現中心の企画設計モデル

建物の骨格となる条件が固まり、建設可能な建物を設計するのが基本設計だ。敷地、周囲の環境、予算の制約、建ぺい率や容積率などの基本的な法規制がクリアされているし、建築設計者が専門家として行った検討結果が基本設計モデルに含まれている。

図面も平面図、立面図、断面図が作られている。概算の建築工事費もこの時点で把握できる。施主(オーナー)と設計者がこの基本設計段階で設計内容について、「よし、これでいこう」と合意する。

「よし、これでいこう」と基本設計で合意

施主(オーナー)と設計者の合意が目的なので、基本設計モデルは、意匠・構造・設備の全体的な設計の方向性が決まっていないといけない。

この建物は実際に建てることが可能です、これで合意して次の段階に進みましょう、というのが基本設計モデルだ。一つの床としてモデリングされていた床と天井も、梁が作られその位置が分かり、建物全体のデザインの方向性や材質も、モデルを見るだけで分かる。

梁や家具も正しく表現された基本設計モデル

基本設計で基本的な設計の内容や予算が合意されたので、続けてデザインや施工について専門的な検討を行い、より詳細な設計とするのが実施設計だ。大事なのはここで出来上がった設計図書一式は工事請負契約書の一部として扱われるということ、つまりこの段階で設計が施工と結びつくことになる。建築確認申請をはじめとする法的手続きもこの段階の設計で行われる。

契約書の一部としての実施設計で関係者が合意

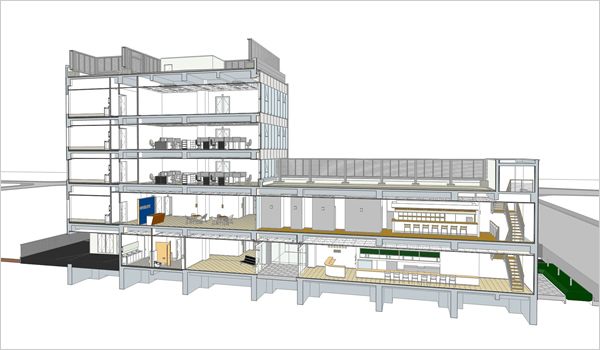

実施設計モデルは規模にもよるが意匠・構造・設備の三つの詳細な設計モデルに分けられ、それぞれのモデルの間でぶつかったり、矛盾があったりしないかチェックできるのが理想だ。

詳細にモデリングされた実施設計モデル

ここまで解説した企画設計モデル、基本設計モデル、実施設計モデルの考え方だけでは、「どこまでモデリングするか」という設計者が抱える難問に答えることはできない。そこで筆者らはLOD(Level Of Development 設計のレベル)という考え方で、どこまでのモデリングを行うか決めることを提案している。

企画設計、基本設計、実施設計の段階で建築要素をどこまでモデリングするかを決めておくのがLODだ。

例えば、外壁につく窓では次のようなLODの表を社内外の関係者の間で合意しておく。

| 設計フェーズ | 解説 | 図 |

|---|---|---|

| 企画設計 |

|  |

| 基本設計 |

|  |

| 実施設計 |

|  |

最初にBIMでどこまでやるか、決めておくことがBIMによる設計を成功させるポイントだ。これが今回の結論になる。そのときLODがキーワードになる。

やり過ぎないBIM、それがもうかるBIMだ。筆者は最近あちらこちらでそんな話をしている。日本のBIMは遅れている・・・と言われないように。

シリーズ記事

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。