2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

「施主」と言ってはいけないと、ある先輩から叱られた。施し主、「ほどこし」というニュアンスを嫌ってのことだと思うが、なるほどもっともなことだと思うので、これからは「発注者」と呼ぶようにしよう。

さて全5回の連載も今回が最終回だ。次の二つのテーマを残してしまった。

筆者の属する設計事務所BIM LABOのBIM設計の経験から、設計の各段階と工事監理での成功と失敗を紹介しようと思う。成功か失敗かの基準は発注者の目線だ。失敗はコストに跳ね返るので、結果として発注者が一番損をする。成功も同じように得するのは発注者だ。

尼崎市で現在進行中の「浜保育園改修工事」を例として取り上げる。民間の社会福祉法人阪神共同福祉会の発注による工期6カ月の大規模改修工事だ。この工事でBIM LABOは改修設計と工事監理を請け負った。当局との連絡、折衝や工事中に利用する仮園舎の改修設計も行った。施工はC建設だ。残念ながら全くBIM施工ではない。ごく普通の施工が行われている。

浜保育園改修工事の完成パース

企画や基本設計段階でBIMを使うことは高い効果を得て、間違いなく発注者には喜んでもらえる。そして成功する。

今回は尼崎市が民間移管を引き受ける団体を募集し、第三者で構成された委員会による審査が行われるという、いわば設計コンペのようなことが行われた。また保育所を利用する保護者に対して、私たちならこんな改修を行います、というプレゼンテーションも必要だ。

BIMであれば現状の写真と改修後のパースをたくさん作ることができる。ウォークスルーで建物の内外を歩きその様子を動画にして見せることもできる。阪神共同福祉会の保育の方向性を「のびのび、ほこほこ」というキーワードにまとめ、改修工事の企画設計を発注者と確認していくことができた。

企画・基本設計段階でのBIMは「成功」と胸を張って言うことができる。

プレゼンテーション用に作成した午睡室のイメージCG

保育所の改修設計では意見を聞かなければいけない関係者が多い。発注者側の保育士、調理師などの現場スタッフと事務担当の意見確認が必要だ。監督官庁も建築物としての所管以外に、県、市から保育内容、設備基準についての指導が行われる。さらに保育所を利用する保護者の声も重要だ。特に公立保育所の民間移管という今回の例では、公立保育所時代と何が変わるのかということを保護者に丁寧に説明し、分かってもらわなければいけない。

関係者が多いほどBIMの出番は多い。特に図面という特殊な情報伝達手段でなく、建築の専門家でもない人に分かりやすく説明できるBIMは、ツールとしては今のところ最高だ。子ども用の便所の便器配置で「入り口から子どもたちの様子が見えますか?」という保育士の質問にすぐ答えを出すことができる。玄関の靴の脱ぎ履きスペースや靴箱の大きさ、床の仕上げなどについては1時間以上議論しながら、「では靴箱をこの大きさにして、こちらに移動してみましょうか?」と実際に3次元モデルを変更しながら打ち合わせすることができた。BIMアプリケーションの操作に高いスキルを持つ設計者ならではのことだ。

関係者の意見の反映、調整にBIM設計は「成功」している。

ArchiCADで3次元モデルの内部を歩き回りながら保護者への説明

この浜保育園改修工事は、市からの補助金が一部交付されるため、入札による施工業者決定が必要だ。そのため正確で詳細な積算が必要なのだが、平面形が扇形であるため面積や数量の拾い出しも面倒な作業が必要になる。

その点BIMでモデリングしているので、BIM連携のできる積算アプリケーションを使う積算専門会社に依頼して、正確な自動積算を短納期で行うことができた。

BIM設計ならではの「成功」だ。

改修工事の現場施工が始まってヒヤヒヤするのは、建物が建設された40年前の設計図面と現場が一致しているかということだ。写真は新たに沐浴室を設置する部分だが、既設の構造モデルからの排水管は地中梁に干渉せずに、微妙な隙間に配管できるように設計した。

幸いこの現場では図面と現場は一致していて、地中梁のレベルは今回作成した構造モデルどおりだった。排水配管も地中梁と干渉せずに通すことができた。

BIM設計の「成功」だ。

設計どおり施工できた排水配管

BIMを使って関係者とずいぶん打ち合わせを行ってきたつもりだった。現場の保育士にも3Dモデルを見てもらった。が、工事が始まるとやはり変更要望が出る。

工事中の現場を見た保育士から図の赤丸の床について「ここへの出入りに床段差があるのは使いにくい、なんとかならないか」との声が出た。この時点での変更はコストが掛かる。コンピューターの中で変更ならほぼゼロ円で済んだのだが、設備との取り合い変更も出てくる。

もちろん3Dモデルを見て、この段差もやむを得ないですよねと念を押したつもりなのだが、きれい過ぎるCGっぽいモデルにリアルな議論を妨げられたのかもしれない。

フロントローディングで設計の段階で必要な変更をすべて行って、現場変更をしないというのがBIMの利点なのにそうはならなかった。

3Dモデルを使って打ち合わせするときも、十分な説明が必要ということだ。BIM設計が原因の「失敗」とは言えないが、コストアップにつながってしまった。「成功」でもない。

床レベルを表現するCG

工事監理者のBIM LABOと保育所の園長、主任、施工会社のC建設、ときには設備などの専門施工会社の責任者と一緒に、週1回の定例打ち合わせを行っている。その場でモニターもコンピューターも使っていない。設備は持ち込めばいいのだが、現場の頻繁な変更やディテールのモデリングに我々の作業が追い付いていない。また施工会社にBIMスキルがない、というより「今までどおり、紙の図面での打ち合わせで十分ですよね」ということになっている。施工会社からはBIMを使わずJw_cadで作成された施工図が提出され、建具や設備、カタログの大量のペーパーを使って打ち合わせすることになる。

毎週開かれる定例打ち合わせの様子

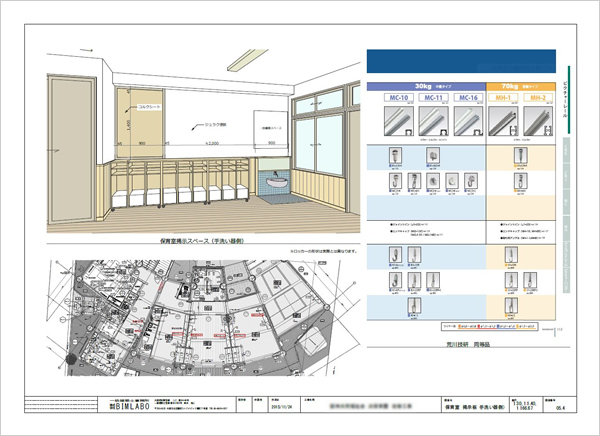

工事監理者のBIM LABOは下図のようなペーパーを打ち合わせ資料として作成している。3次元のパースと、図面を組み合わせた図が専門施工会社にも好評だ。

残念ながらBIMの良さを引き出していないという意味で「失敗」と言い切っていいかもしれない。道具立てだけでなく、施工者を巻き込んだBIM施工が必要だ。

定例打ち合わせで配布されるペーパー

筆者の属するBIM LABOは設計事務所だ。施工を行う工事会社ではない。そのためBIMのメリットを数字で示すことはなかなか難しい。今回はBIM設計と工事監理の現況を正直に報告した。読者の皆さんが「BIMはまだそこまでしか行っていないの?」と思われるか、「実施設計、工事監理まで徹底してBIMを使えるのか」と感心されるか興味がある。

これから保育需要がもっと伸びることが想定され、どこにどのような保育所が必要かをシミュレーションしたり、今ある保育所の維持管理を行ったりと、コンピューターを使った企画や設計、広い意味でのBIMが必要になることは間違いない。

BIMという設計手法で建築の業界をリードするBIM LABOの役割がその辺りにあるのではないかと筆者は考えている。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。