2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

前回は、形状偏差のうち真直度と平面度の2特性を理解した。 今回は、残りの4特性(真円度、円筒度、線の輪郭度、面の輪郭度)について説明する。

真円度とは、「円形形体の幾何学的に正しい円からのひらきの許容値」と定義される。

つまり、真円度の評価対象となる形体は、「円筒断面である1本の円形の線」と認識すればよい。

真円度を指示する形体は、円柱や球が対象となる。

真円度が適用する公差領域は、次の1種類のみである。

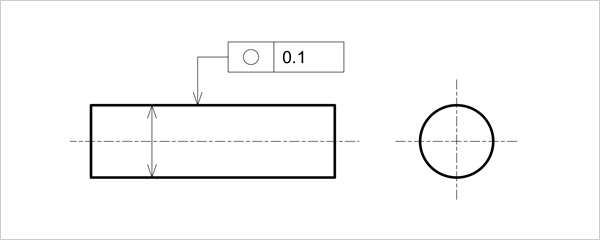

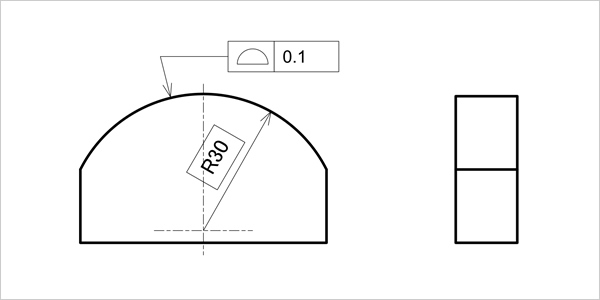

真円度の図面指示例を見てみよう。

円筒軸に真円度を指示する場合、母線への指示になるため、直径の寸法線と指示線の矢を外し、幾何公差値にφは付けない(図1)。

図1

円筒軸の真円度指示例

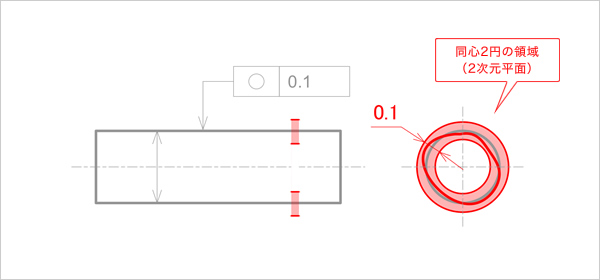

公差領域は、赤い領域になる(図2)。このとき、軸線方向の測定位置は任意である。

図2

真円度の公差領域

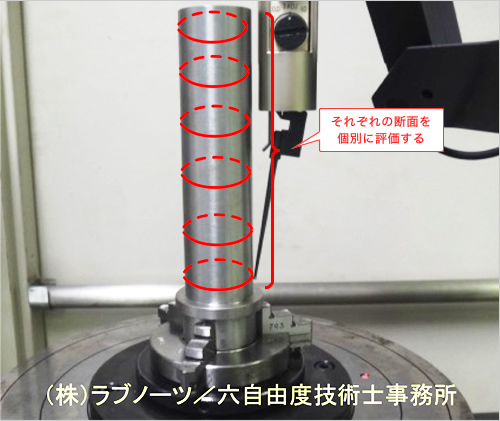

真円度測定機を使った場合の円筒軸の真円度計測イメージを写真1に示す。

円筒軸の任意の位置で、その断面となる円形母線を測定し評価する。

※本例は一例であり、他の計測方法や他の計測器も使うことができる。

写真1

円筒軸の真円度の計測イメージ

円筒度とは、「円筒形体の幾何学的に正しい円筒からのひらきの許容値」と定義される。

つまり、円筒度の評価対象となる形体は、「円筒表面全体」と認識すればよい。

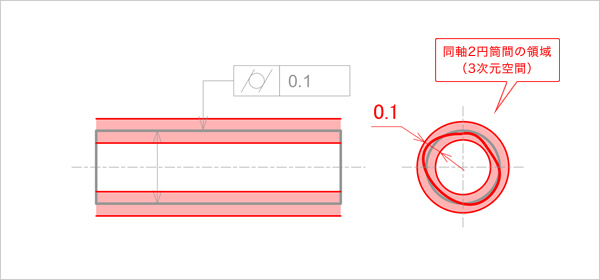

円筒度が適用する公差領域は、次の1種類のみである。

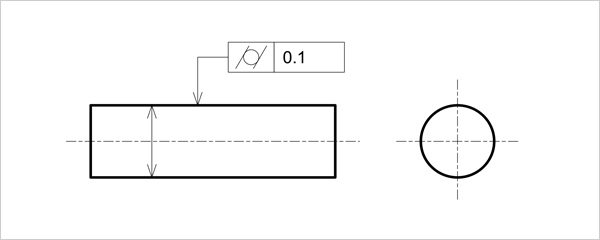

円筒度の図面指示例を見てみよう。

円筒軸の表面に円筒度を指示する場合、表面形体への指示になるため、直径の寸法線と指示線の矢を外し、幾何公差値にφは付けない(図3)。

図3

円筒度指示例

公差領域は、赤い領域になる(図4)。

図4

円筒度の公差領域

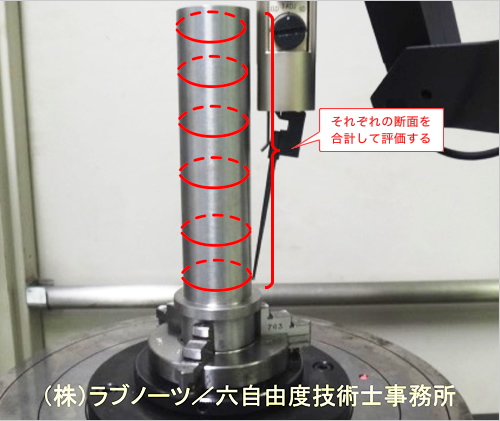

真円度測定機を使った場合の円筒度計測イメージを写真2に示す。

円筒面上の任意の多数断面を測定し、それらの結果を合計して評価する。

※本例は一例であり、他の計測方法や他の計測器も使うことができる。

写真2

円筒度の計測イメージ

線の輪郭度とは、「理論的に正確な寸法によって定められた幾何学的輪郭からの線の輪郭のひらきの許容値」と定義される。

つまり、線の輪郭度の評価対象となる形体は、「1本の自由曲線(直線も含む)」と認識すればよい。

線の輪郭度が適用する公差領域は、次の1種類のみである。

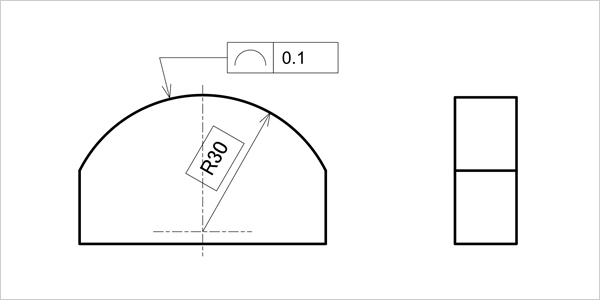

線の輪郭度の図面指示例を見てみよう。

自由曲面に線の輪郭度を指示する場合、母線への指示になるため、その形体の理論寸法を表す寸法線とともに、寸法線と指示線の矢は外し、幾何公差値にφは付けない(図5)。

図5

線の輪郭度指示例

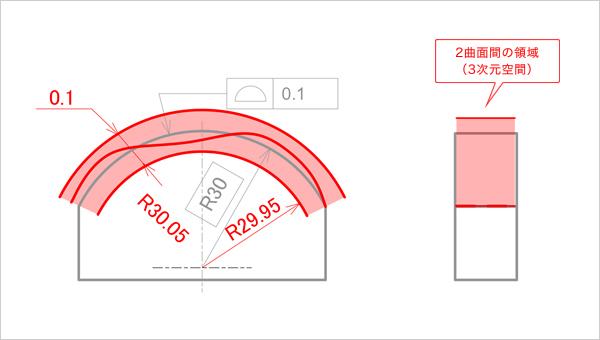

公差領域は、赤い領域になる(図6)。このとき、断面位置は任意である。

図6

線の輪郭度の公差領域

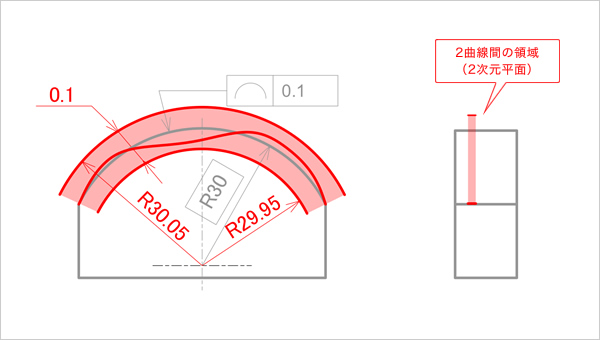

面の輪郭度とは、「理論的に正確な寸法によって定められた幾何学的輪郭からの面の輪郭のひらきの許容値」と定義される。

つまり、面の輪郭度の評価対象となる形体は、「1枚の自由曲面(平面も含む)」と認識すればよい。

面の輪郭度が適用する公差領域は、次の1種類のみである。

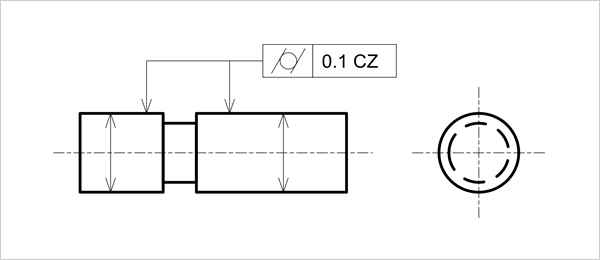

面の輪郭度の図面指示例を見てみよう。

自由曲面に面の輪郭度を指示する場合、表面形体への指示になるため、その形体の理論寸法を表す寸法線とともに、寸法線と指示線の矢は外し、幾何公差値にφは付けない(図7)。

図7

面の輪郭度指示例

図8

面の輪郭度の公差領域

前回説明した共通領域は、円筒度にも応用することができる(図9)。

図9

離れた形体への円筒度指示例(共通領域指示)

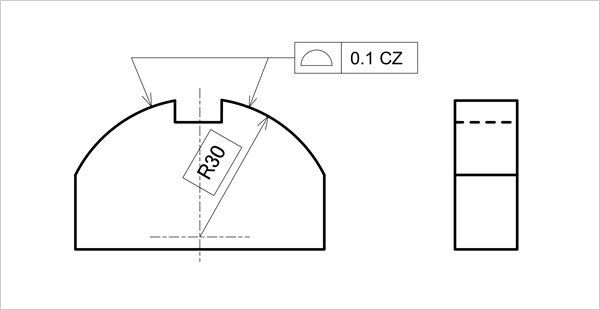

同様に、線の輪郭度や面の輪郭度にも指示することができる(図10)。

図10

離れた形体への輪郭度指示例(共通領域指示)

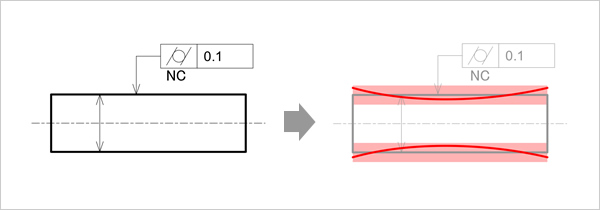

公差域内にある形体の品質を指示する必要がある場合、公差記入枠の付近にそれを記入することができる。 例えば、円筒度にNC(中高を許さない)を付加することで、中央部分が膨らんではいけないということを表すことができる(図11)。

図11

品質特性の指示例(円筒度)

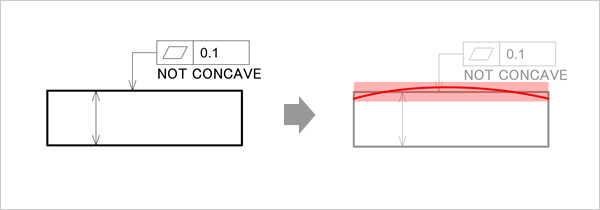

円筒度以外に、前回学習した平面度にも指示することができる。

例えば、平面度にNOT CONCAVEを付加することで、中央部分がへこんではいけないということを表すことができる(図12)。

図12

品質特性の指示例(平面度)

品質特性を表す記号は、日本語表記と英語表記の2種類があり、どちらを使用しても構わないが、グローバルな図面を描くという意味では、英語表記を標準的に使用すべきと考える。

データムを参照しない形状偏差のうち、真円度は1本の円、円筒度は一つの円筒を規制する特性であり、線の輪郭度は1本の直線あるいは曲線、面の輪郭度は1枚の平面あるいは曲面を規制する特性であることが分かったと思う。

次回は、二つ目の分類である姿勢偏差(平行度、直角度、傾斜度)を解説しよう。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。