2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

今回から新しいシリーズ「極めるBIM」を始める。

本音で言えば「極めるBIM」と言うより「ほんまかいな? BIM」だ。BIMを使っていますというレポートをあちこちで見るようになってきた。でも「本当にできるの? やっているの?」と疑うこともある。上からの指示だから、コンペだから、仕様書に書いてあるから、と仕方なくBIMを使っている「ふり」の「なんちゃってBIM」かもしれない。

またBIMはオペレーターや外注に任せて設計者はBIMアプリケーションを使えなくてもいい、現場監督はBIMアプリケーションを使えなくてもビューアーだけ使えればいいという声も聞く。BIMを取り入れた設計・建設の職能の近未来像はどうあるべきかまだ確立していない。

このあたりをこれから5回のシリーズで考えたい。テーマは次のように決めた。

11月15日から16日まで米国ラスベガスで開催されたAutodesk Universityに、筆者も参加した。24回目になる今年の参加者は15カ国から約1万人、巨大イベントだ。今年のキーワードは「人工知能と機械学習」、「ジェネレーティブデザイン(Generative Design)」、「バーチャルリアリティ(VR)」、「クラウドプラットフォーム」といったところだろうか。

初日の基調講演ではオートデスク社CTOのJeff Kowalski氏がジェネレーティブデザイン(Generative Design)の例として2層のオフィスのフロアプランを紹介していた。数千ものプランをコンピューターに自動生成させ、そのうち働く人にとって最適なものを絞り込んで提案させる。さらに出来上がったプランはAutodesk LIVEを使ってバーチャルリアリティ(VR)として、そのオフィスを使う予定の人たちに疑似体験してもらうものだ。

基調講演はこういった新技術を味方にして未来を切り開こうという熱いメッセージだ。基調講演動画は下記で誰でも見ることができる。

※リンク先の動画掲載ページの「Part 1 - Jeff Kowalski」で基調講演動画が視聴できます。

Autodesk University Webサイト:「7239: AU Opening Keynote」

Autodesk University 2016基調講演

これからのBIMを考えるとき、注目する技術はバーチャルリアリティ(VR)だ。筆者としては、VRはゲームで使われるぐらいの認識しかなかったのだがどうも違うようだ。

BIMアプリケーションを使ってコンピューターの中に建物モデルを作成する。それを一般のディスプレイでグルグル回して3Dで見せるだけでなく、VR用のコンテンツとして出力する。その出力されたファイルをヘッドマウントディスプレイで見ると、まさに建物の中に立っている感覚で歩き回れる。床に置かれたマーカーをクリックして場所も移動できる。仕込んでおけば床の材質をあれこれ選んで「体験する」ことも可能だ。オートデスク社の製品ではAutodesk LIVEを使えばRevitと組み合わせてこれができる。

クライアントとこのVRで打ち合わせできたら楽しいだろう。病院の設計で医療関係者とVRで、使い勝手を確認できたら効率的だ。いやクライアントだけじゃない、現場打ち合わせで施工会社とこれで打ち合せしたらどうなるだろう。水道の水栓を触りながら「もう少しこれは低くした方がいいですね、これくらい低くしてみましょう」などと打ち合わせするのだろうか。

Autodesk University 2016展示会場でVR体験

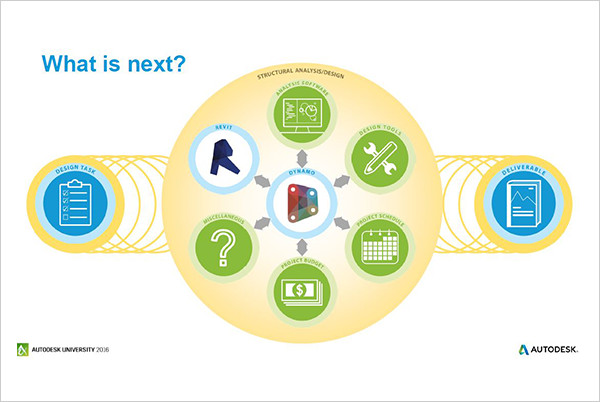

あるクラスで驚いたのは次の図だ。3D Integrated Structural Analysis and Design Workflow(3Dで統合された構造解析とデザインワークフロー)というテーマで、世界的な総合エンジニアリング会社であるAECOM社の技術者による発表で使われた図だ。

この図は現状ではなく将来像だが、真ん中にあるのはDynamoだ。Dynamoというのはグラフィカル・プログラミング・インターフェースと言われるツールだ。簡単に言ってしまえば絵を描けばプログラムが出来上がるというソフトウェア開発ツールだ。

筆者はこのDynamoはあくまで入力ツールで、Revitとつないで先に紹介したジェネレーティブデザインなどに使うツールだと理解していた。パラメーターを変えて屋根の形状を決めるというツールだ。構造計算についても補助的な入力ツールという理解をしていた。

ところがこの図は真ん中にDynamoが座っている。デザイナーからRevitのデータをDynamoが受け取り構造計算アプリケーションに渡す、できた結果はDynamoに返り、そのまま建物全体のRevitモデルに反映する。プログラムを未来の構造設計の中心にしようという提案だろう。

構造設計ワークフローの将来像

また別のDynamoとRevitを組み合わせた構造設計のクラスにも参加した。そこでは筆者と同じく60歳代と見える技術者からこんな質問があった。

「AutoCADを使ってきて、Revitも覚えて使えるようになった。さらにDynamoも覚えないといけないのか?」

これには会場中で爆笑だったが、この質問に対して発表者の答えがよかった。

「私もこの例題のDynamoプログラミングはその95%は分からない。が5%は知っている。さらにDynamoで何ができるか分かっている。Dynamoを100%使える技術者を雇えばいいのだ」

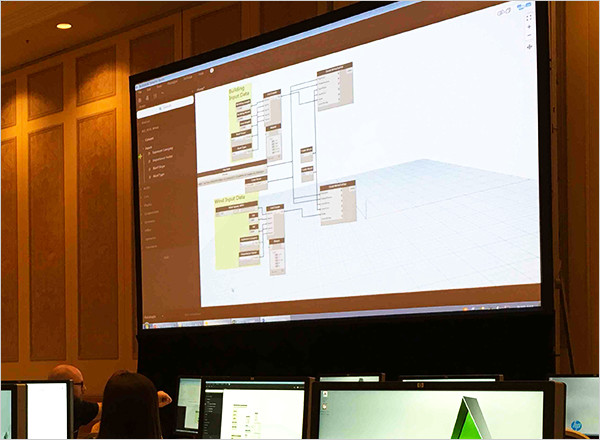

筆者は納得し、かつ安心もした。でもDynamoを勉強しようと思う。Dynamoハンズオンにも参加したが、残念ながら英語の授業についていけず落ちこぼれた。

Autodesk University 2016のDynamoハンズオンクラス

今回のAutodesk Universityで筆者は、「かっこいいBIM」より「本当のBIM」を知りたかった。その意味で出席したのが施工図や施工モデル作成のクラスだ。

その一つがAdvance Steel detailingというオートデスク社の製品を使った施工図作成手順の発表だ。Revitで作成された構造モデルに鉄骨の接合部詳細を簡単な操作で作成していく。さらにAutoCAD上でAdvance Steel detailingを使って、製作用の図面をこれも簡単に作成する。ここでも会場から質問があった。

「Revitの詳細モデルと施工図のAutoCAD DWGはシンクロするのか?」

発表者の答えは「シンクロしない、今後の課題だ」とシンプルだ。

やはりRevitから2Dの図面には一方通行で、製作図はAutoCADの2D図面が中心ということだろう。たぶんしばらくは、BIMもこのように使われる。

RevitでAdvance Steel detailingを使う

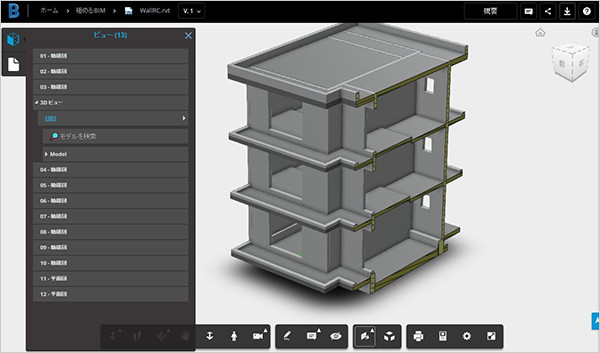

Autodesk Universityと直接の関連はないがA360 Teamというオートデスク社のクラウドサービスが機械設計用のFusion Teamと建築設計用のBIM 360 Teamとに分けられた。筆者もA360 Teamユーザーなのだが、ある日A360 Teamにアクセスすると「Fusionで使いますか? BIMで使いますか?」と表示され、「BIMで使う」とこたえると図のように左上が「B」のデザインのページが現れた。

BIM 360 Teamになってプロジェクトのバージョンごとの比較ができるようになった。

Autodesk University 2016で聞いた話ではBIM 360に新機能が追加されるそうだ。さらにクラウドに統合されたBIMであるQuantumというプロジェクトも予定されていることも発表があった。さらに詳細が明らかになるのが楽しみだ。

BIM 360 Teamで建物を断面ボックス表示

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。