2026年 1月20日

2026年 1月13日

2026年 1月 6日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

今回の連載「3D CADのメリット/全5回」では、より具体的な例を提示しながら3D CADを使いこなすためのコツや注意点などを解説する。

2026年 1月20日

2026年 1月13日

2026年 1月 6日

製品設計において、製品の機能を左右するものとして使用する材料の選定がある。製品の機能を最大限に発揮させることができる材料選びは非常に重要である。

その材料選びの指針として何を基準に考えるのかというと、強度や耐久性、質量といったところであろう。

より強固でかつより軽量な材料で製品を作れば、高機能な製品になるはずである。同じ形状でも使用する材料により、耐久性や質量の違いで機能が異なるのは明白である。

だからといってむやみに高額な材料を選ぶわけにもいかない。機能とコストのトレードオフにより、最適であろうと思われる材質を選定する必要がある。そのコストもさまざまであり、製品自体の価格、生産にかかるコスト、管理費や運送費など、総合的にコストを計算し、考慮する必要があり、それらは全て製品の重量に左右される。また、その製品を使用する際にも重量は重要である。

マスプロパティとは、3次元モデルから得られる質量や表面積、重心、慣性モーメントなどといった特性の総称をいい、マスプロパティを得るために都度、手計算をしていては非常に時間がかかってしまう。

しかし、3D CADで設計することで、これらの情報は自然に得ることができるので、単なる立体形状による形状把握性のメリットのみならず、設計情報取得の時間短縮化にも役立つのである。

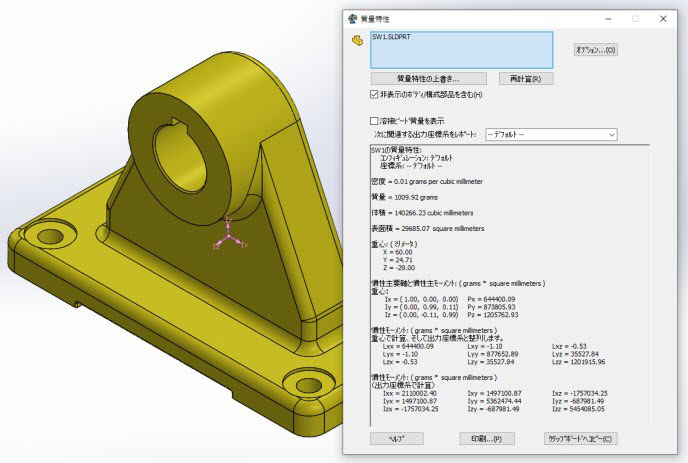

これは、SOLIDWORKSでマスプロパティを計算し、表示させたものである。

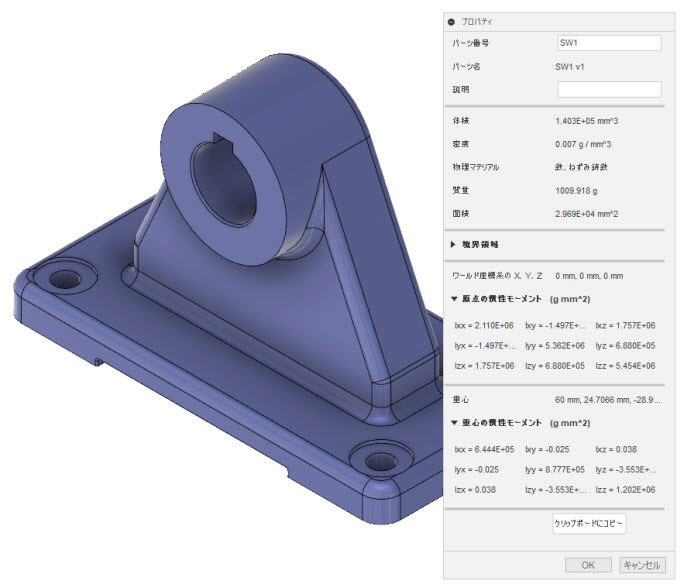

これは、Autodesk Fusion 360でマスプロパティを計算し表示させたものである。

例として、上記2種類のCADシステムでのマスプロパティ計算結果表示を示したが、いずれも与えた材料の情報に応じて瞬時に計算結果が表示される。これらは設計変更が生じて3Dモデルが更新されるたびに更新後の情報が表示されるので、いつでも最新情報を取り出すことができる。これにより、常に最新情報を参照しながら設計を進めることができるのである。

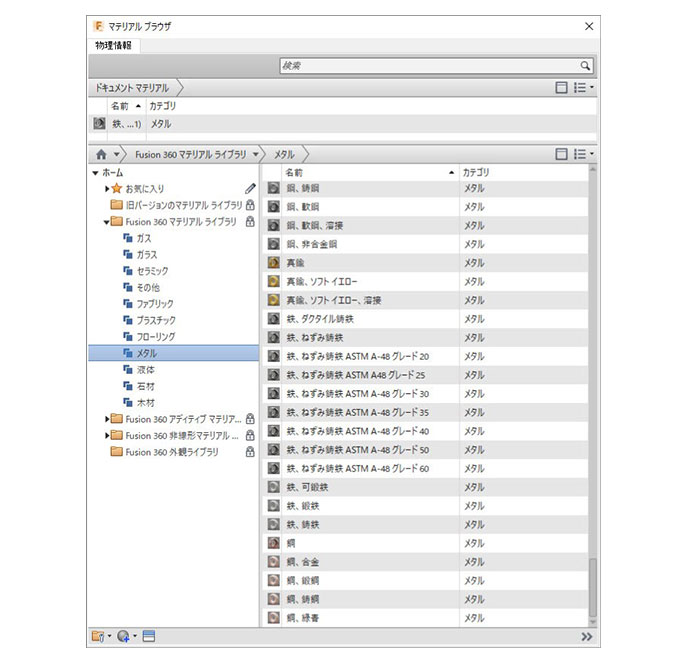

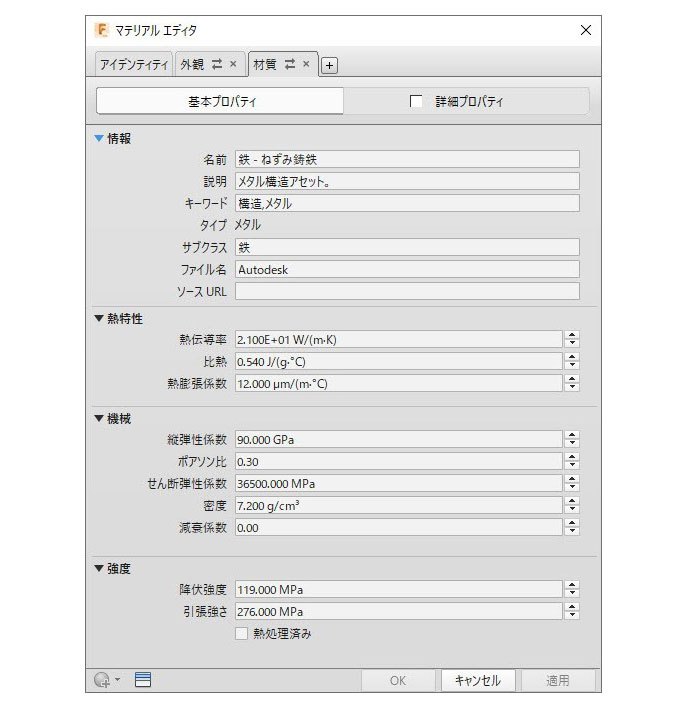

これら情報の元になるのが、使用する材料の情報である。各CAD製品とも、オリジナルの材料ライブラリを所有しており、その中から使用したい材料を選択できるようになっている。以下はFusion 360の例である。

これら材料情報は、設計者自身でカスタマイズすることができる。使用予定の材料がライブラリ内に存在しない場合は、各数値を手動で入力することで新しい材料情報を追加できる。これにより、あらゆる材料での計算を行うことも可能である。

また、移動時の安定性や振動、強度計算などの面で部品単体、および製品全体の重心の位置が重要となる場合も多い。これが製品仕様とずれてしまうと、製品全体の機能に致命的な影響を与えてしまう。少しずれてしまうだけでも荷重がかかる位置が変わってしまい、想定外の不具合を起こす可能性もあり、非常に重要な数値である。

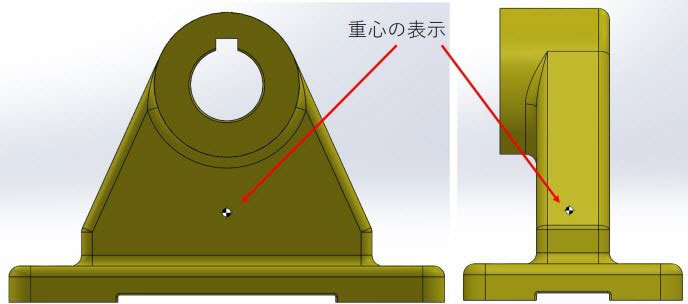

マスプロパティ計算表示内では重心位置情報も得ることができるので、想定通りの設計ができているのかを、瞬時に知ることができる。また、CADシステムによっては重心位置に座標系を表示することができるので、これによって目視による確認も可能となり、理解に役立たせることができる。

荷重や振動などをはじめとした設計問題についての情報を得たい場合は、構造解析計算を行う必要があり、専用の機能やソフトウェアが必要だ。物体そのものの情報である質量、重心位置、慣性モーメントなどの情報は、3D CADの設計データで得ることができる。

上記のモデルは静止物体であるハウジング側の部品であるが、回転体部品の場合慣性モーメントを知ることで、ステッピングモータの起動トルクの計算や停止トルクや停止時間の把握に役立つ情報となる。

また、表示された情報はクリップボードにコピーし、これらデータを使用したいドキュメント上にコピーして使用することができるようになっているので、報告書等の作成にも便利である。

これらの情報を得ることができるというだけでも、3D CADを使用してモデリングするメリットを大いに享受することが可能である。

次回は、ダイカスト部品や樹脂成型品に考慮すべき抜き勾配を設定する機能と、そのメリットについて解説する。

シリーズ記事

2026年 1月20日

2026年 1月13日

2026年 1月 6日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。