2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

今回の連載「3D CADのメリット/全5回」では、より具体的な例を提示しながら3D CADを使いこなすためのコツや注意点などを解説する。

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

昨今の3D CAD製品は競争力強化のため、3Dモデリング機能のみにとどまらず、設計において必要な機能や、3Dモデルを有効活用する機能が搭載されている。その代表的なものが、メカニカル解析機能(CAE)であり、切削加工機のためのNCデータを生成する機能(CAM)である。いずれの機能も、以前は専用ソフトウェアが主流であったため、CADから各種CAEおよびCAMソフトウェアが受け取ることのできる形式にファイルを変換する必要があった。しかし最近では3D CADにこれらのソフトウェアの機能が組み込まれるようになってきた。ファイル形式を変換することなく、モデリング後スムーズにCAEやCAMの作業に移ることができるようになっている。

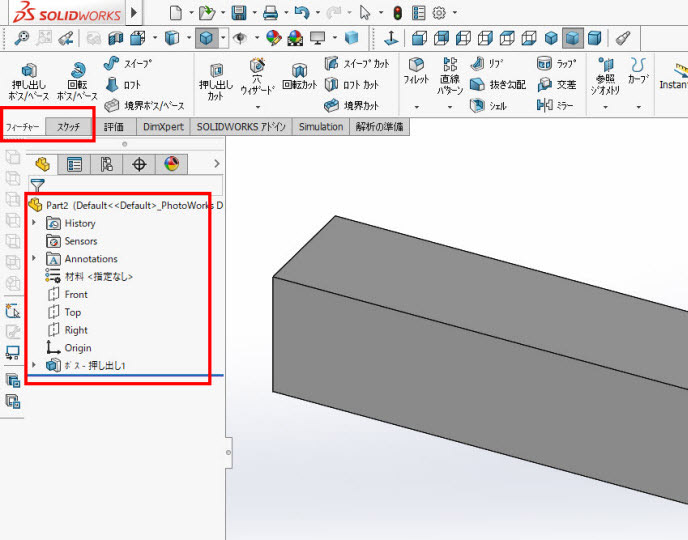

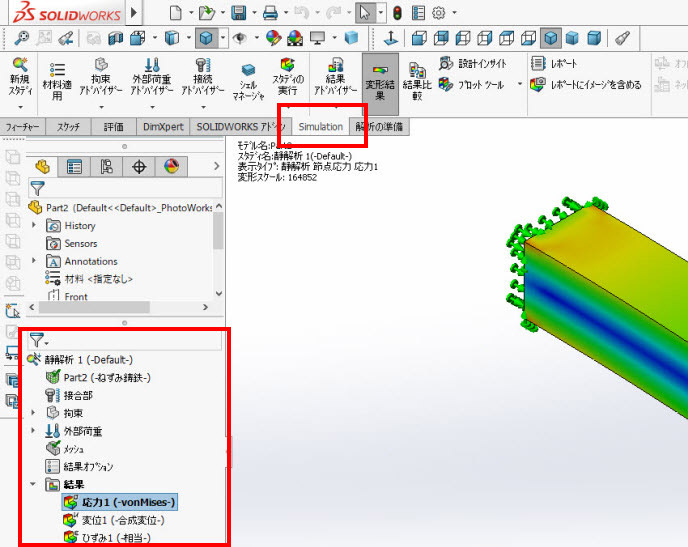

図-1と図-2はSOLIDWORKSの例である。モデリング環境(図-1)でモデリングした後、解析を実行するには、「Simulation」タブをクリックし解析操作の画面に切り替え、そのまま解析設定の操作を続行できる(図-2)。

解析を実行後、好ましくない結果が出た場合はモデリング関連のタブ(「フィーチャー」または「スケッチ」)に戻ってモデルの修正を行い、再度解析を実行する。こういった繰り返し作業を、ソフトウェアを切り替えることなくスムーズに行うことができる。

図-1 SOLIDWORKSのモデリング環境

図-2 SOLIDWORKSの構造解析環境

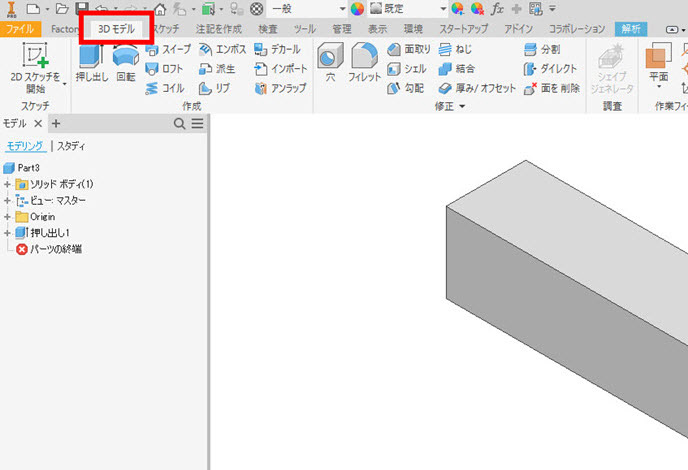

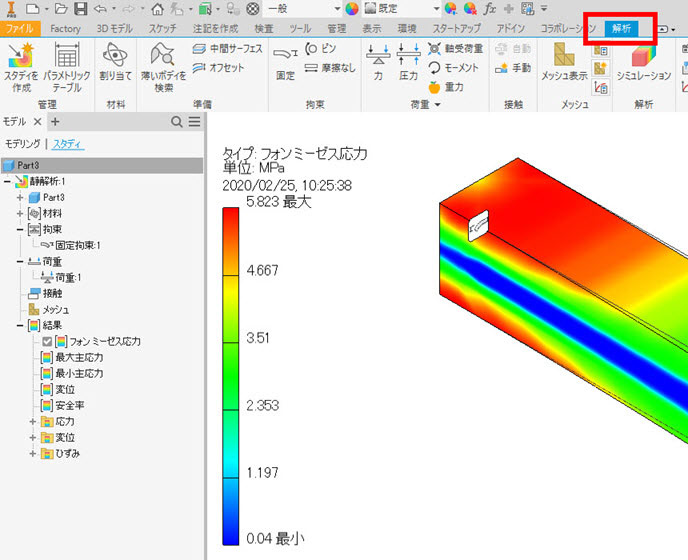

次の図-3、図-4は、Autodesk Inventorの例である。SOLIDWORKSと同等の操作で、モデリング環境とCAE環境を行き来することができる。

図-3 Autodesk Inventorのモデリング環境

図-4 Autodesk InventorのCAE環境

これら二つのソフトウェアに限らず、3D CADに組み込まれたCAE機能は解析専用ソフトウェアに比べて容易に操作できるよう工夫されたユーザーインターフェイスであったり、可能な解析の種類が最低限のものに絞られていたりすることが多い。これは3D CADのメインユーザーが設計者であることを想定し、設計者が解析専任者に頼ることなく使いこなせる機能に特化することに重点を置いているからである。より詳細な検証が必要な場合には解析専任者が専用ソフトウェアを使用して高度な解析を行うことを想定し、CAD内のCAE機能では設計者がある程度の当たりを付けることをメインの目的としている。ただし、いずれの製品も追加料金を支払うことで、より高度な解析機能を追加することも可能だ。

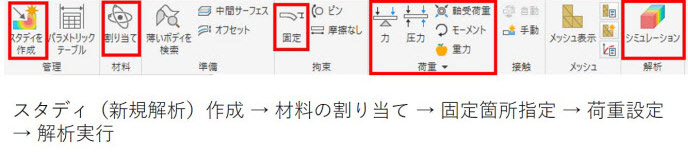

さらに3D CADソフトウェア各社ではCADをメインに使用しているユーザーを想定しているので、各種解析条件設定の方法を簡素化したり、解析結果の表示を理解しやすくしたりするなどの工夫を行っている。例えばAutodesk Inventorで条件を設定する際は、リボンアイコンを左から順にたどっていけばよい。

図-5 Autodesk Inventorのメニューアイコン

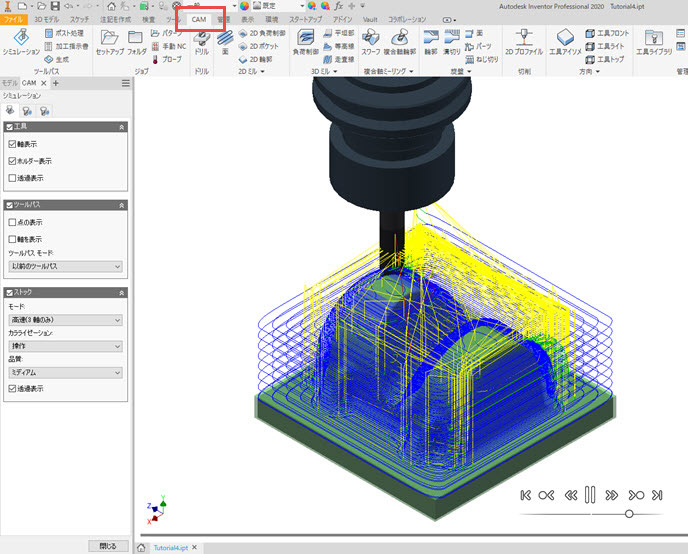

また、CAM機能についてもCADに組み込み、ソフトウェアを切り替えることなく、作成した3Dモデルをそのまま利用して設定を行うことができる点において同様である。

なお、SOLIDWORKSの場合はSOLIDWORKSの基本的なライセンス所有に追加してサブスクリプションへの加入が必須となる。また、Autodesk Inventorの場合は、Product Design and Manufacturing Collectionというセットを購入することで使用可能となる。さらに参考までに、Autodesk Fusion 360の場合は、基本契約の範囲内で、CAEおよびCAM機能を使用することができる。

図-6 Autodesk Inventor CAMの画面

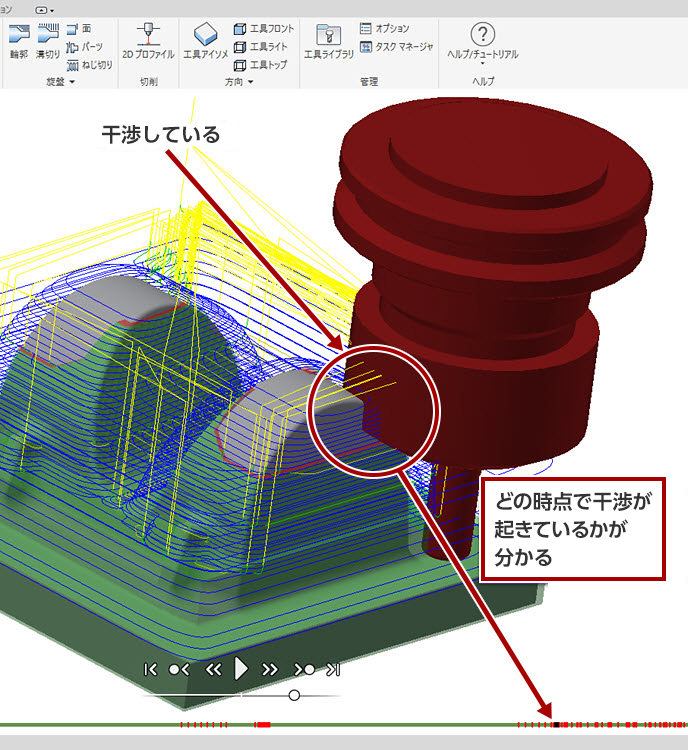

Autodesk Inventor CAMではツールパス作成後、画面上でシミュレーションができる。実際には工具と形状の間で干渉が起きて正しい形状に削ることができないといった不具合などを事前に検証し、試験的に削ってみるという必要もなく、理想的なツールパスを作成することが可能である。

図-7 Autodesk Inventor CAMのツールパスシミュレーションで干渉を検知している様子

3Dによる設計においてCAEを取り入れることで、より根拠の強い設計が可能になる。CAMを取り入れることで切削加工が不可能な箇所を見つけ出すことも可能となるため、製造に向けての準備をより効率よく行うことができる。さらにこれらの機能は、CADに組み込まれているものを使用することで、より大幅な効率アップを期待できる。

ここまで3D CADを使用するメリットについての連載を5回にわたって解説してきた。これまで紹介してきたさまざまな機能を使用して、2D CADのみでは困難な形状作成や検証機能を利用して、より正確で効率のよい設計を目指してほしい。

シリーズ記事

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。