2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

基本要素を用いながら、より具体的な設計使用方法を解説する。また、主要な3D CADでの手法も併せて解説する。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

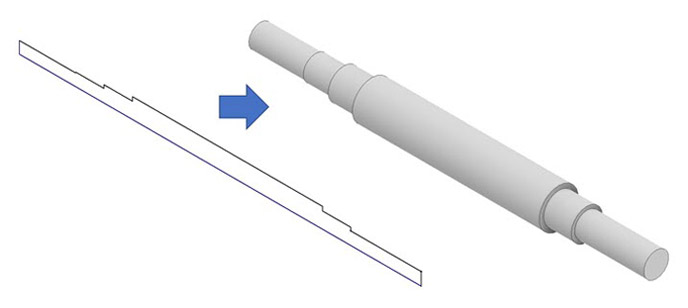

3D CADで回転体を作成する場合、どのCAD製品にも共通で搭載されている機能の中で2種類の方法を使用して作成することができる。「押し出し」コマンド(CAD製品によっては「突き出し」と呼ぶものもあるが、今回は「押し出し」で統一する)と「回転」コマンドである。どちらのコマンドを使用したとしても最終的に出来上がる形状が自分の意図した形状になるのであれば、どちらが正解ということはないので、おのおのの特長を理解したうえで、自分の使いやすさを踏まえて選択すればよい。

以下、おのおののコマンドでの作り方を示す。

本連載の第1回で既に少し解説しているが、第1回の図-3、図-4、図-5として示している立体作成方法がこの「押し出し」である。

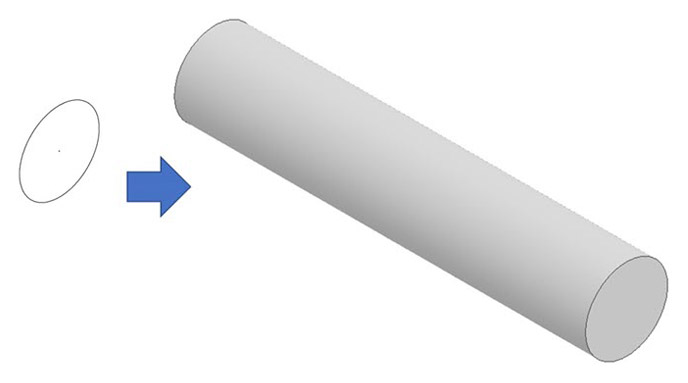

2Dスケッチを平行移動した軌跡を立体で表現する方法である。

モデリング開始前の準備と基本知識【基本要素形状のモデリング/第1回】

図-1 「押し出し」の例

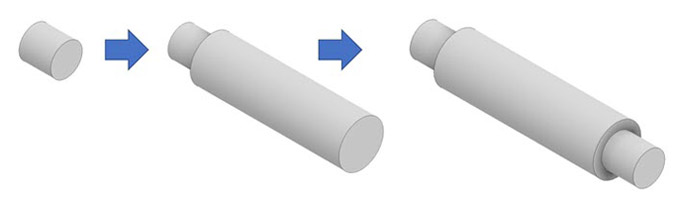

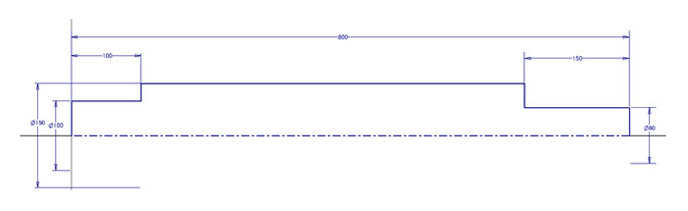

「押し出し」はこのようにスケッチが平行移動した結果が形状となるので、段差がある軸を作成したい場合は図-2に示すように段差ごとに分けて作成することになる。その場合、段差ごとに高さ寸法を指定することになるので、軸の全長よりも段差部位ごとの長さが重要である場合に適している。

図-2 段差のある軸を「押し出し」で作成した場合。三つの部位に分けて作成している

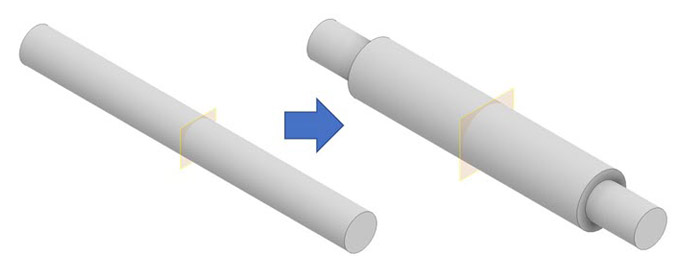

次に図-2と同様に段差がある形状の軸の場合で、特に両端の直径が常に同一である場合は図-3のような作り方も有効である。これは軸の長手方向の寸法のとり方が左右対称である場合に特に便利である。さらにこの作り方の場合、最初の細い軸が軸の全長を表すことになるので、全長の寸法が重要である場合もこちらがよいであろう。

図-3 段差のある軸を「押し出し」で作成した場合。二つの部位に分けて作成している(中央に対称の基準位置があることが分かるように基準面を表示している)

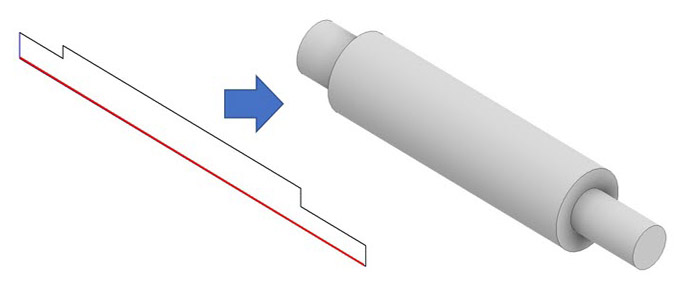

「回転」は、回転体の回転軸を基準に片方の形状を2Dスケッチで用意し、その形状を軸周りに回転させた結果を立体で表現する方法である。図-4は左側のスケッチの、下側の赤く表示した直線を回転軸として360°回転させた例である。

図-4 「回転」の例

「回転」を使用する場合はこのように、一つのスケッチのみで直径違いの軸を一気に作成できる点が便利である。図-4では見やすくするために寸法を記入していない状態でスケッチを表示しているが、実際には図-5のように寸法を記入して完成させることになる。その際には直径寸法も記入でき、2D図面での寸法記入と同様の考え方で追加すればよい。

図-5 「回転」のスケッチに寸法を記入したもの(この寸法記入位置はあくまで一つの例である)

上記二つの例から、「回転」の方が一つのスケッチで一気に形状を作図できるので簡単であるように見える。確かにこのような単純な形状の場合は「回転」で十分であろう。しかし、複雑な形状の場合にはスケッチを一気に描くとミスを起こしやすく、かえって時間がかかる場合がある。そのような場合はスケッチを複数に分けた方がよい。図-6が複雑なスケッチを一つのスケッチで描いた例である。直径値が近い形状が並んでいるため、非常に分かりにくいスケッチになっている。

図-6 複雑なスケッチを一つのスケッチで描いた例

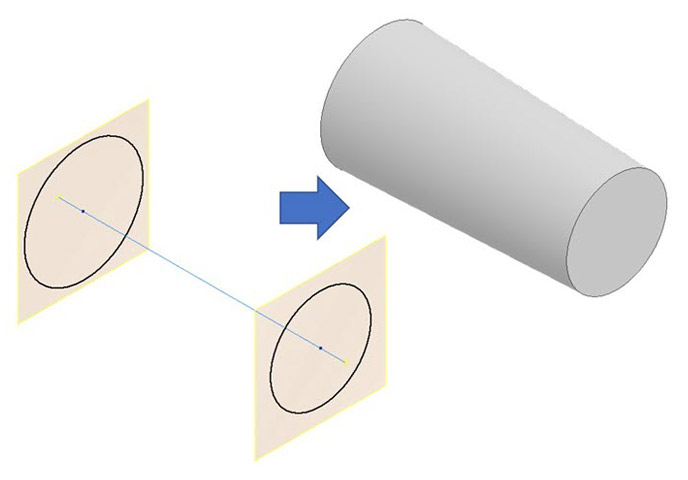

最後に、軸形状を作成するに当たり、もう一つ覚えておくと便利な形状作成方法を示しておく。「ロフト」または「ブレンド」と呼ばれるコマンドである。どちらも同じ機能であるが、CAD製品によって呼び方が異なる。これは二つ以上のスケッチをつなげる形状作成方法である。つまりこれはテーパのある軸を表現する場合に便利なものである。

簡単な例を図-7に示す。軸の断面形状を複数用意して作成するため、特にテーパの角度ではなく始終点の直径を示す場合に有効である。逆にテーパの角度を示す必要がある場合には適さない。

図-7 「ロフト」を使用してテーパ軸を作成した例

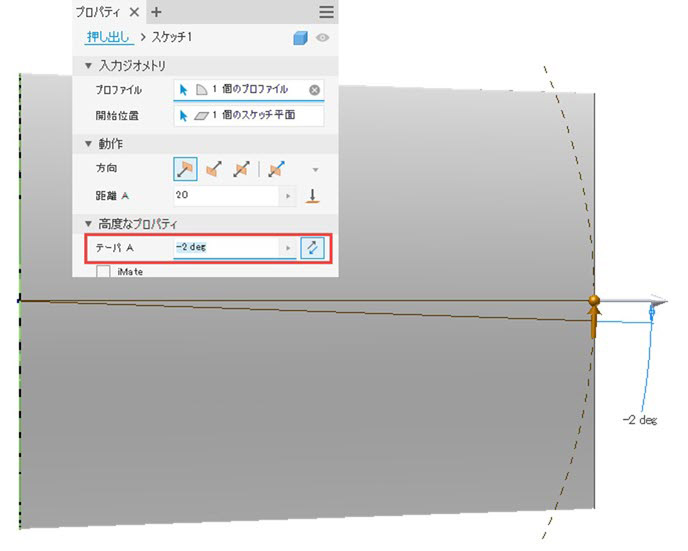

なお、テーパ角度を指定したい場合、「回転」で作成する場合はスケッチで示せばよいが、実はCAD製品によっては「押し出し」でもテーパ角度を指定できるものがある。図-8ではその「押し出し」でテーパ角を追加設定している様子を示している。この場合は押し出し高さとテーパ角を指定することで、終端面の直径値は成り行きとなるので、どの寸法を押さえたいのかによって使い分ければよい。

図-8 テーパ角を追加設定している様子

今回は、軸の根幹となる基本形状を作成する手法について解説した。次回は詳細形状の作り方や注意点を解説していく。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。