2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

BIMの新しい使い方の提案と解説を目指して、今回のテーマを「BIMをこう使う」とした。BIMをこう使えば設計時間を短縮できるという実利を求める話ではなく、BIMをこう使えば面白い、という内容にしていきたい。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

BIMは比較的新しい設計手法だ。だから設計のさまざまな場面で、これまでと違う使い方ができるはずだと筆者は確信している。BIMの新しい使い方の提案と解説を目指して、本シリーズのテーマを「BIMをこう使う」とした。予定しているのは次の五つのテーマだ。BIMをこう使えば設計時間を短縮できるという実利を求める話ではなく、BIMをこう使えば面白い、という話にしていきたい。

今回のテーマは「BIMを学ぶ」だ。ちなみに筆者は大学と専門学校でRevitや構造設計を教えているが、プロの教員ではない。教育についてはアマチュアの非常勤講師だ。そんな筆者が考える「BIMを学ぶ」方法論だ。

「建築はとにかく図面と寸法が大事」が持論の大先生に、時々BIMは軽んじられる。「BIMのおかげでプレハブ建築だらけになって、建築がつまらなくなった」と言われたこともある。「アプリケーションの使い方より、まず建築を勉強しなさい」と言われることもある。

ある教室での風景だ。

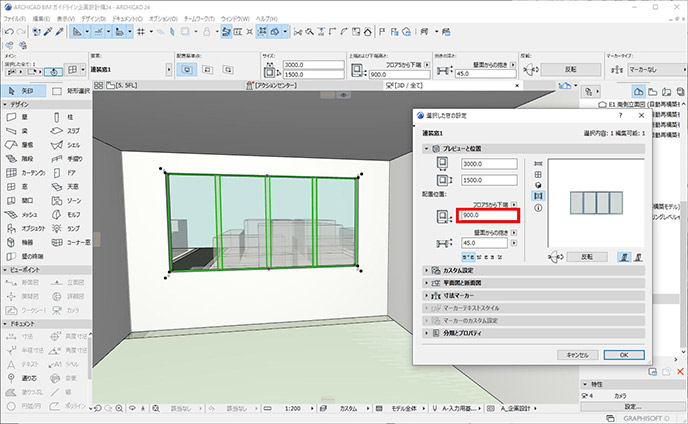

大先生「窓の高さがおかしいですね、これではイスに座ったときに外が見えません」

学生「ではこの3D画像を見てください。この窓をつかんでぐぐぐーっと、これくらいかな? おぉエエ感じです」

大先生「なんでもかんでもぐぐぐーっと動かしてはいかん。建築には決まった寸法というものがあるんじゃ。この窓下の高さは床から900にせんといかん」

学生「900ですか? プロパティを確認すると902.3ですね。はい、ほとんど変わりませんけど、900と入力します」

3Dウィンドウを表示させて窓下の高さを変更(Archicad)

アプリケーションの使い方より建築の勉強が必要だということには筆者も同意する。でもその方法と教材は教科書と紙の図面だけではない。上の例では窓を動かしながら適切な窓の高さを勉強できた。コンピューターの中に建物モデルを作る、BIMならではの学習方法だ。面積と法規制などはBIMで数字を見る方法が分かりやすい。省エネ計算もコンピューターで結果を確認しながら設計を進められる。海外の有名建築もコンピューターの中で体験できる。超高層の足がすくむような鉄骨建方の現場もVRを使って体験できる。木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造を比較したモデリングも短期間でできる。

BIMこそが建築を学ぶ近道ではないだろうか。そのためには教える側がコンピューターとBIMに習熟する必要があるのだ。

BIMアプリケーションを教えた経験からすると、学生相手の学校の授業より社会人相手の企業内研修はやりやすい。参加者のモチベーションが違うからだ。職場で「覚えなければいけない」と自覚して参加しているので教えやすい。質問も出る。

ただしワナもある。それは操作の説明だけで終わってしまって、参加者のスキルアップにはつながらないという場合だ。「はい、では次は屋根を配置します。このアイコンをクリックして、このように線を引いて……」「では説明したように操作してみてください」というストーリーで、参加者は一通りの操作を終える。ところが、職場に戻ってRevitやArchicadを使って実際の建物をモデリングや図面化しようとすると、途端に手が止まってしまう。体験はしたが理解していない受講者の典型だ。

筆者はそうならないように次のような講習を提案し、おおむね実現できている。

少人数の企業内講習

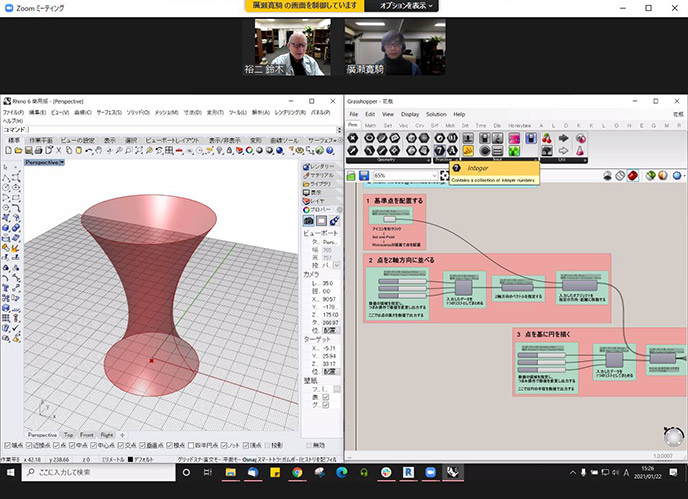

Zoomなどを使った遠隔での講習もよく行われる。ただし録画した動画を流すだけの講座は役に立たない。録画を流すことは何の問題もないが、きちんと質疑応答の時間を設定したり、講習中にチャット機能をオンにしておいて会話ができるようにしたりしてほしい。対話のないテレビ放送のような講習は受ける側のことを考えていないダメ講習だ。Zoomを使った講習のポイントを挙げてみよう。

これらを実現するには難しい点もある。リモート操作をしてもらうには受講者がパソコンで参加していることが条件になる。スマートフォンでZoom画面を見ている場合は操作できない。

また、参加者の画面を操作し、参加者が講師の画面を操作できるZoomでの授業は対面授業で取り入れることもできるが、難しいこともある。筆者はある学校の対面授業で同時にZoomを使おうとしたが、学校の通信環境などのハードルが高く実現できなかった。

Zoomを使った講習配信(BIM LABOによる)

昔から「習うより、慣れろ」とか「師匠の技術を盗め」などと言われてきた。今は効率のよい教育システムがどこにもあって、先輩の技術を盗むなんてことはないのかもしれない。それでも筆者が提案したいのは「ペアオペレーション」だ。プログラミングの世界では「ペアプログラミング」というソフトウェア開発手法がある。二人で一台のコンピューターに向かいコードを作成する。一人がキーボードでコードを入力し、もう一人はそれを見てアドバイスする。それを適当なタイミングで交代してコードを完成させるという手法だ。

これはBIMアプリケーションの学習でも効果がある。コロナ禍の現在は隣同士に座って画面をのぞいてというわけにはいかないが、Zoomミーティングを使えば離れたところからでも一つの画面を見て「ペアオペレーション」や「チームオペレーション」をできる。コツは操作する側がこれから何をするかを、「これからドアの位置を調整していきます」などと説明しながら操作することだ。見ている側は新しいアイデアを提案したり、ベテランの素早い操作を「盗む」ことができたりする。思わぬ相乗効果が期待できる方法だ。

Zoomを使ってペアでGrasshopperアプリを操作(BIM LABOにて)

もう一つBIMを学ぶのに役立つのは「教える」ことだ。BIMアプリケーション講習に参加したら、ぜひ次は講師になってほかの人に教えてほしい。教えることで自分が理解していなかった点が分かる。先に挙げた、操作を体験しただけで使えるようになった気になるというワナに落ちないための歯止めにもなる。

BIMアプリケーションの操作に定石はない。昨日使っていた方法よりよい手法が今日登場することもある。GrasshopperやDynamoで建物モデルを作る方法が昨今は普通になってきた。オペレーターであっても、ベテラン設計者であっても、これらの新しい手法はぜひとも学んでおきたい。そのためには新しいことを学んだらそれを仲間に教えることが大切だ。チーム力もアップする。

筆者の属するBIM LABOではリモートワークでも出社しての仕事でも、毎日午後3時にティータイムミーティングを持つようにしている。仕事の打ち合わせもするが、ただBIMアプリケーションのテクニックや、新技術について話すだけのこともある。これが意外に役に立つ。

BIMを学ぶことのできる本を紹介する。筆者がBIMの講習で教科書として使っている本だ。自習でも講義用の教科書としても使える本を選んだ。

最新のRevit 2021対応版として改訂された『はじめてのAutodesk Revit & Revit LT[Revit/Revit LT 2021対応]』(小林 美砂子、中川 まゆ、内田 公平著)。初めてRevitを使う設計者でも、最初から順にこなしていけばRevitがどういうアプリケーションかが分かり、一通りの図面を作成できる。

もう一冊は同じ著者によるRevitファミリ作成の解説書『BIMをもっと活用したい人のための Autodesk Revit ファミリ入門』だ。Revitを使っていると、ここにカウンターがほしい、こんな建具はできないかと欲が出てくる。Revitの部品(ファミリ)を作るためにまず覚えておかなければいけないことが解説されている。

書名:はじめてのAutodesk Revit & Revit LT[Revit/Revit LT 2021対応]

著者:小林 美砂子、中川 まゆ、内田 公平

出版社:エクスナレッジ

発売日:2020年12月24日

価格:4,070円(税込)(3,700円+税)

書名:BIMをもっと活用したい人のための Autodesk Revit ファミリ入門

著者:小林 美砂子、中川 まゆ、内田 公平

出版社:エクスナレッジ

発売日:2019年3月31日

価格:4,180円(税込)(3,800円+税)

筆者らによる本で恐縮だが、「企画設計編」と「基本・実施設計編」との二分冊形式のArchicad解説書『ARCHICAD 21ではじめる BIM設計入門 [企画設計編]』(鈴木 裕二、新 貴美子、亀岡 雅紀著)と『ARCHICAD 22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編]』(BIM LABO著)だ。Archicadは文字では説明しにくい便利なマウス操作も多いのだが、できるだけ分かりやすく文字と図で解説している。マウスなどの基本操作は「企画設計編」に集中して掲載されているので、初心者の方はこちらを先に読まれた方が分かりやすいだろう。

書名:ARCHICAD 21ではじめる BIM設計入門 [企画設計編]

著者:鈴木 裕二、新 貴美子、亀岡 雅紀

出版社:エクスナレッジ

発売日:2017年12月3日

価格:3,960円(税込)(3,600円+税)

書名:ARCHICAD 22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編]

著者:BIM LABO

出版社:エクスナレッジ

発売日:2019年2月27日

価格:4,180円(税込)(3,800円+税)

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。