2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

本連載の機械設計版「世界で戦えるGLOBALエンジニアになるための製図技術」で、筆者の山田学氏は「CADに描かれた物体に魂を入れるために製図作業が存在すると認識すべきである」と書かれた。

筆者はこの「魂を入れる」という表現に「そうだ、そのとおり!」と膝を打った。山田学氏によれば、CADに描かれた物体に「魂を入れる」とは次のようなことを意味する。

これらを的確に指示することが図面の品質を向上させ、担当する製品の品質が向上することにつながる。

~図面は英語に勝る公用語~ 1st STEP 第2回:設計と製図の関係/全5回)

建築物というモノを作り、維持管理して最後に廃棄するまでの建物ライフサイクルにわたって、必要な情報を図面に入れる。BIMなら図面ではなくてコンピュータ上のデータに入れる。これが建築設計における「魂を入れる」だろう。

今回は「壁」をテーマに、コンピュータ上のデータあるいは紙の図面に魂を入れることを考えよう。

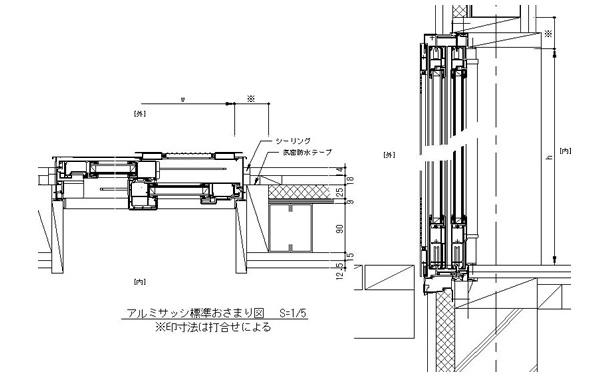

図1「掃き出し窓の断面詳細図」

上の図はある保育所(スチールハウス構造)の掃き出し窓の断面詳細図だ。

この図面によって「おさまり」が表現されている。床と窓のおさまりが表現されている。床から歩いてきた子どもたちが、この窓の下側の敷居(レール)の部分に素足を載せたとき、どの程度デコボコ感があるのだろうか。そのまま屋外のウッドデッキに足を滑らせたときに少しの隙間に足が挟まれないかという情報もこの図面から読み取れる。

壁と窓のおさまりも表現されている。しかも「*印寸法は打合せによる」という注記があることで、そこは設計者が単独で決めないので施工者と協議して決めましょうという「情報」が書かれている。

建築図面にはこの手の要素が多い。設計者がすべてではないのだ。現場で工事に携わるすべての人と共に建物を作り上げていく。建具のメーカが現場で変更になる可能性も大いにある。

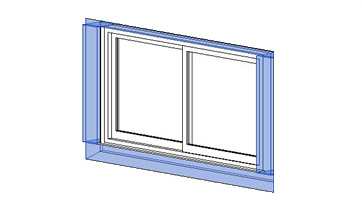

*印寸法という手法で明確に設計者の意思を図面で伝えている。 この建具を3Dモデルで作ることはもちろんできるだろう。あるいは建具メーカがすでに提供しているかもしれない。網戸の開閉までできるような3Dモデルならすばらしい。

でも*印寸法をはじめたくさんの情報を、2次元の詳細図面のようにうまく3Dモデルにおりこむことはできない。BIMではクギ1本1本モデリングしないだろうが、2Dの詳細図にはクギの情報もある。

ということで建具を含む壁の断面詳細はその情報量の多さで2次元の図面の勝ちだ。

・・・なので建具の断面詳細図は2Dで作図しよう。BIMアプリケーションを使っているなら2DCADで作成した図面をBIMのシート(レイアウト)に貼りつけよう。モデルが変更になったときに自動的に更新されないではないか、というBIMユーザの声も聞こえてくるが、そこは聞こえないふりをする。

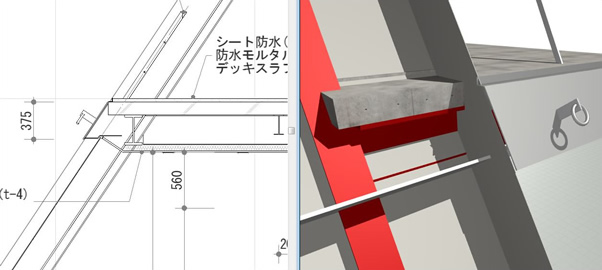

図2「鉄骨造の壁を3Dモデリング」

上の図は鉄骨造の傾いた壁だ。ガラスもガラスを受けるサッシも梁材もきちんと3Dモデルでモデリングされている。筆者も参加しているBIM LABOというチームがArchiCADでモデリングした。ここに見えるすべての部材は3Dモデルだ。左の断面詳細図も2次元で作図したのでなく、右の3Dモデルを切断表示したものに寸法や引出線を追記しただけの図だ。

3Dモデルなのでおさまりの詳細を実物大の模型のように検討でき、部材の組立手順をコンピュータ上でシミュレーションして問題がないかも検討することができる。 このような特殊なおさまりの壁の検討にはBIMの3Dモデルは最適だ。

手間はかかるが一度モデリングしてしまえば、そのまま断面詳細図や矩計図に使える。もちろん変更にも対応し、施工検討用データにもなる。

前項では断面詳細図は2Dで作図して貼りつけたほうが、図面に「魂を入れられる」と書いた。

ここでは逆だ。3次元でおさまりがチェックできるし、正しい断面詳細図を作図することができる。施工現場で施工する人たちに設計者の意図を明確に伝えられる。

3次元と2次元、どう使い分けるかは筆者も迷うところだ。

参照:BIM LABO

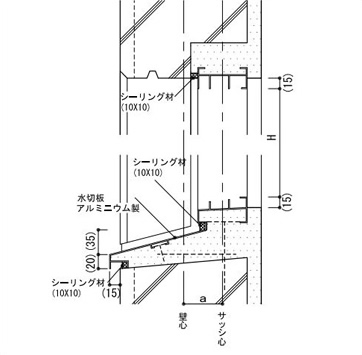

図3「窓まわりの欠き込み」

コンクリートの壁に窓を取り付けるときは、大きめの開口を作っておいてそこに窓をはめ込む。このコンクリートに空ける開口の形は壁の仕上げや、サッシの形状によって決まる。また雨水が入り込むのを防ぐため上図のように欠き込み、「アゴ」や傾きをつける。

上の図は「国土交通省建築工事標準詳細図」としてホームページで公開されている窓と壁のおさまりだ。

建築の施工図ではサッシの種類を考え、仕上げ材とのおさまりを考慮してこの欠き込みの形状と寸法を決める。設計者がこの形状と施工用寸法を決めることはない。建築確認申請用の設計図書にもこの寸法が記入されることはない。

しかし、いい建物を作る上で重要な施工用の形状と寸法だ。

施工図は現在のところ2次元の図面として作られることが多い。BIM先進国の米国の担当者に「施工図(Shop Drawing)はBIMアプリケーションでモデリングするのか?」と訪ねたら、BIMデータを参考に2Dの図面をAutoCADでかくと返事があった。

ただしBIMアプリケーションのRevitでも、建具まわりの欠き込みをモデリングすることはできる。図のようにRevitのリビールという機能を使ってそれらしい欠き込みを作ることはできた。がその手順は面倒だ。

図4「Revitのリビールを使って躯体コンクリートの欠き込みを作成」

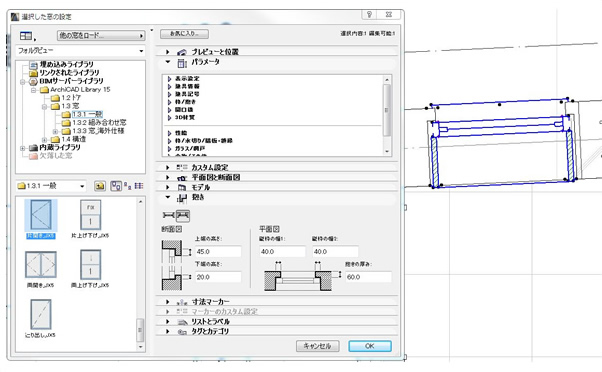

ArchiCADなら窓の設定項目に「抱き」の設定があるので、簡単な設定はできる。ただしこれも詳細な「アゴ」の設定は難しそうだ。

図5「ArchiCADで窓の設定」

もし将来3次元モデルで施工図を作成するようになるなら、この建具まわりのコンクリート形状はきちんと3Dモデリングしなければいけない。

施工図でなく設計段階で作成する2次元の断面詳細図でも、詳細な寸法は別にしてコンクリートの欠き込み形状「アゴ」や下側の勾配は作図、表現しておく必要はある。

なぜならそれが設計者の意思であり、図面に「魂を入れる」ことだからだ。断面詳細図に、こういう施工をしてくださいと図で表現しておかなければ、手抜きの図面、結果的には手抜きの建物になってしまう可能性がある。

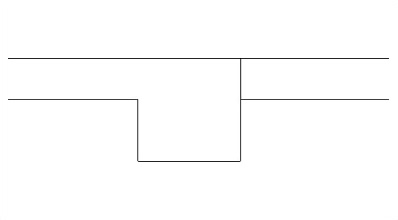

図6-1「壁か梁か」

『まんなかにある柱の左右の平行線、どちらが梁でどちらが柱でしょう?』

このクイズ、建築の図面を見慣れていれば、柱の左にあるのが壁で、右が梁だと直感で分かるはずだ。

この壁は柱と同じコンクリートでできているので壁と柱の境目には境界線がない。一方、梁のほうは切断面の位置より下側になるので、柱と梁の境目は実線で表現される。コンクリートの材質を示す三本線のハッチングを入れて詳細な表現にすると次のようになる。

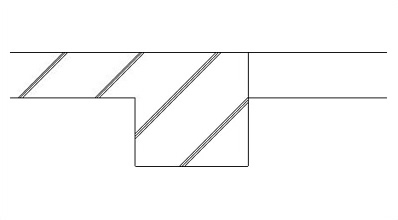

図6-2「壁か梁か」

同じコンクリート材質で一体としてつながる柱と壁の間の境界線をとってしまうことを、包絡(ほうらく)処理という。CADやBIMアプリケーションを作る側にとって、この包絡を正しくおこなうことはなかなかやっかいな問題だった。

昨今のアプリケーションでは、おおむねこの包絡は正しく処理されている。

もちろん壁がブロックで柱がコンクリートなどと材質が変われば包絡してはいけない。

ここで言いたいのは、設計者はたとえ1/100のプランであっても柱や壁、梁の材質を頭に入れ、その材質にマッチした表現を心がけなければならないということだ。柱と壁の間に線を1本引くかどうかで図面の持つ情報が変わってくる。もしCADやBIMアプリケーションの制限によって正しい表現ができない場合は、設計者がすぐそれに気づき表現を修正することが必要だ。

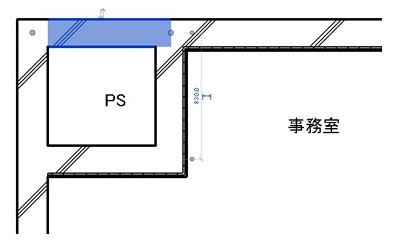

図7「途中で仕上げの変わる壁」

壁を自由に切断したがるのは意匠屋さんだ。ここでいう意匠屋さんとはデザイナーである設計者のことで、構造設計者と協力して建物を設計する中心人物になる。

構造屋にとっては、構造壁たるもの水平方向は柱からとなりの柱まで、鉛直方向は梁から梁までつながっているのがあたりまえだ。そうでないと地震時に水平力を負担する耐震壁にならない。

上の図の水平方向の壁を見ると、事務所側の壁は内装の仕上げのある壁だが、PS(パイプスペース)側はコンクリートそのままの壁だ。このような壁をBIMアプリケーションで作図するときに、意匠屋さんは図のように壁を切って、二つの違う壁としてモデリングする。構造屋の設計者は切らないで一つの壁として表現しようとする。いずれでも見た目は変わらない、あくまでモデリングの話だ。

見た目が変わらなければどちらでもよさそうだが、次の設計段階である解析や積算、現場での施工にデータが渡ることを考えると、それでいいということにはならない。

設計から施工、建物の解体までのライフサイクルを一つのモデルで表現するとなると、BIMアプリケーションがこのような構造壁は一つで仕上げは多岐というようなモデリングが簡単にできるようにならないといけない。現在のBIMアプリケーションではそれがなかなかうまくいかずに、設計者の工夫で補っているのが現状だ。

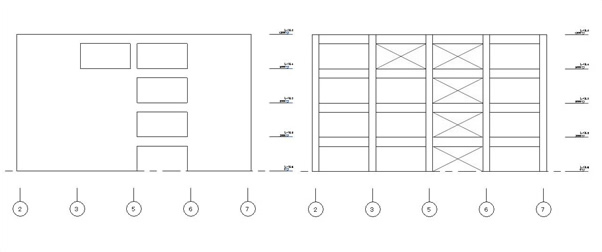

図8「立面図と軸組図」

同じ建物の壁面を設計図で表現した例だ。左は意匠図として分類される「立面図」、コンクリートの打ちっぱなしの壁でデコボコはないのでどこが壁、柱、梁なのかはわからない。壁のない部分は長方形表示でどこかはわかる。右は構造図の「軸組図」だ。どこが柱、梁、壁なのか線で区別されている。また壁のない部分は対角線のXマークで開口部であることがわかる。

開口部のXマークはJIS「建築製図通則」で決められている表記方法だが、BIMでは2次元で加筆しないと表現できない。

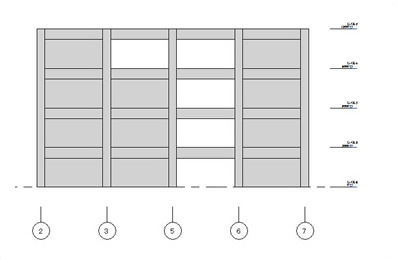

ここで筆者はJIS「建築製図通則」というルールから外れるが、JISによらない表記を提案したい。次の図のように壁のある部分は薄い色の塗りつぶしで表現する方法だ。

図9「新しい軸組図の表記(提案)」

BIMアプリケーションを使えば、簡単に表現できる。

ペンで作図していたとき、塗りつぶしは難しかったが、レーザプリンタが普及してきた昨今ならなんの問題もない。3Dモデルを切断表示して生成される図面なので、モデルの変更はリアルタイムに図面の変更につながる。

この表現は2DのCADを使っている場合でも使える作図方法だ。開口を示すXマークは記入を忘れるかもしれないが、塗りつぶしならそんなこともないだろう。

BIMが普及していくにつれ、図面の作図ルールも変更が必要になってきた。せっかくBIMを使って正確なモデリングをしているのに、それを図面化するにあたって、余計な線や記号を加筆して図面を仕上げなければならない。BIMを導入したが現行の製図基準に合わすという作業に時間をとられて、設計製図の工数が旧来の方法より増えましたというのは本末転倒だろう。

塗りつぶし表現の軸組図を見た建築設計製図の師匠たちから「これは図面ではない」という声も聞こえてきそうだが、これも聞こえないふりをしよう。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。