2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

今回のテーマは「構造」、建築で構造というのは柱や梁、基礎、それに耐震上で重要な壁などのことだ。内装や重要でない壁、建具などを建物から剥ぎとっていって最後に残るコンクリートや鉄骨を躯体(くたい)と呼ぶが、この躯体で構成されるのが「構造」だ。

建築設計の要素を意匠、構造、設備と分ける場合、その3本柱の一つでもある。

一級建築士として実務経験を積んだ後に取得できる「構造設計一級建築士」という資格がある。デザインは意匠の設計者、構造は意匠設計者に頼まれて構造設計者が行うというのが一般的だが、昨今ではデザインの最初の段階から構造設計者が関与して設計する建築も多くなっている。

設計図書というのは建築設計の内容を紙で表したものだが、ちょっとしたマンションなどでも一式のファイルの厚さは10 cmくらいになる。そして、その8割が構造計算書という建築物の強度を計算した書類だ。そして2割が図面や行政上の手続き書類になる。

その2割の図面の3分の1が構造図という構造だけで使われる図面になる。 構造図は仕様書、標準図、床伏図、軸組図、リスト、構造詳細図などで構成され、建築基準法によってその作成が義務付けられている。またそれぞれの図面に何を書かなければいけないかについても「構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法および材料の種別並びに開口部の位置、形状および寸法」などと決められ、建築確認申請時に図面への記載が細かくチェックされることになる。

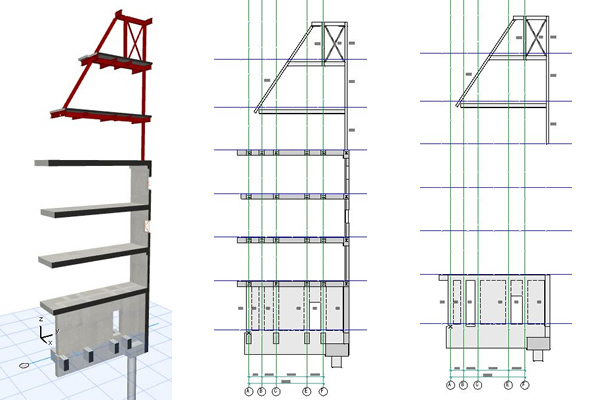

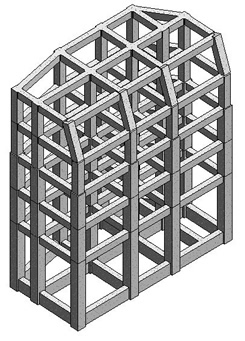

いくら構造形状はこれで分かるでしょうといって、図1の3Dモデルそのままの図面(絵)を構造図ですといっても通用しない。決められた作法通りに作図しないといけないのが構造図だ。2Dの紙の図面で表現できなければ構造設計でないというのが現実だ。

図1「建物の構造のみを表示した3Dモデル」

2Dの紙の図面である構造図の「軸組図」について考えてみよう。軸組図とはある「通(とおり)」にある柱や梁、壁を立面図で表示したもので、その通にない柱や、その通と直交する梁などは作図しないのが原則だ。

前回も紹介した筆者も参加しているBIM LABOチームがArchiCADのガイドラインとしてモデリングした建物の軸組図がこれだ。

(このモデルはグラフィソフト社のホームページからダウンロードできる)

(左)「切断された3Dモデル」、(中)「直交梁、壁を作図した軸組図」、(右)「直交梁、壁を作図しない軸組図」

左は建物を通の両脇でスパッと切断した状態だ。これをほぼそのまま表した軸組図がまん中の図だ。「直交する梁や床、壁は軸組図に表示しない」というルールをあてはめると右の軸組図になる。つまり右の軸組図がルールに沿った正しい軸組図ということになる。

しかし筆者は、構造図はその建物の構造的特徴を分かりやすく表現しなければいけないという観点から、ルールから少し外れるがまん中の「直交梁、壁を作図した軸組図」を正式図面として採用した。どうだろう?

BIMやCADのアプリケーションで、こういう自由な表現がシステムとして可能であることが大事だと思う。ここでは堅苦しいルールよりも、構造モデルをいかに分かりやすく2Dの図面で伝えるか、に主眼をおきたい。

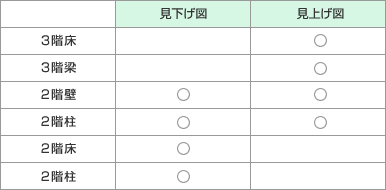

つぎは「床伏図」だ。意匠図では平面図、構造図では「床伏図」「梁伏図」だ。一般に建築で「2階の平面図」というと2階の床に立って、腰の位置で建物を水平に切断して床を見下ろした平面図だ。2階の床の下にある2階の梁は床で隠れているので破線で表現する。3階の梁は2階の平面図では出てこない。こういう図面を「見下げ図」という。

一方2階の床に立って、3階の床裏を見上げて平面図にするという方法もあり「見上げ図」と呼ばれる。見上げて平面図にするといっても、正確には2階の床に鏡を置いて、鏡に映る3階の床や梁と、2階の壁や柱を作図する。鏡に映っているのが「見上げ図」だ。3階の梁は床で隠されることはないので実線で作図する。作図範囲を分かりやすく表にするとこのようになる。

「見上げ図」という一般にはとっつきにくい作図方法は、鉄筋コンクリートの躯体図のみで使われる手法だ。見上げ図で1枚の図面で作図される範囲が、コンクリートを1回で打設するその階の柱と上階の床・梁になる。施工図としての床伏図の作図方法だ。

施工図に限らず設計図でも一部のゼネコンの構造設計では見上げ図が使われることもある。つまりルールは「ない」。これから社会で実務をおこなう人たちは、見上げも見下げも両方の作図手法をマスターしておくことが必要だ。

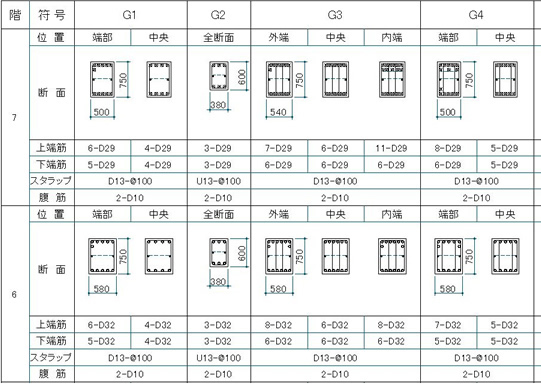

リストという名称だが、部材のリストは構造図として扱われる立派な「図面」だ。

そしてこのリストをいかに分かりやすく作図するかが構造図作成の上でポイントになる。例えば梁の断面リストで、端部の鉄筋の本数と中央部の本数が同じなのかどうか、上階の同じ位置の梁はどのような断面なのか、鉄筋の種類と本数、などが一目で分かるのが分かりやすい梁リストだ。

このようなグラフィカルな形式のリストを使うのは日本だけのようだ。多くの先人がこのようなリストの形式を考え、普及させてきたのだろう。

筆者はExcelで断面を入力して、AutoCAD図面(DWG)でこのような日本的なリストを一気に作成するアプリケーションを作成したが、複雑なルールをプログラムで実現するのに苦労した。

図3「梁断面リストの一部」

構造材には命名ルールもある。例えば同じような面積を負担し、同じような位置にある梁はどの階でもG1という名前だ。もちろん下の階に行くほど梁の断面は大きくなるので、同じG1だから同じ断面とは限らない。7階のG1は7G1、6階のG1は6G1というように頭文字で区別をする。

このようなシステマティックな断面と名称の結び付きだが、構造BIMアプリケーションの代表格のRevit Structureでも、名前を自動的に付けてくれはしないし、統一された名前付けのルールも持っていない。

Revitのタイプ名を部材の符号としたり、「マーク」というインスタンスプロパティを部材の符号としたりユーザによってまちまちなのが現状だ。もちろんIFC(Industry Foundation Classes)という標準形式でも命名方法は統一されていない。残念なところだ。

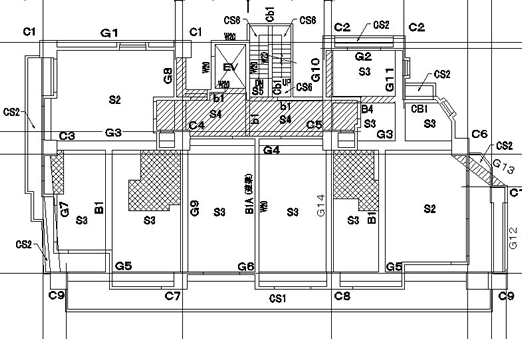

図4「部材の名前で断面を区別-床伏図の例」

床伏図に見上げ図と見下げ図の両方が存在するように、構造設計者の間で構造図の表記や作図方法は統一されているとは言いがたい。各社の慣習がそれぞれそのまま生きているのが現状だ。レベル記号や通芯の符号の形状ですら異なる。

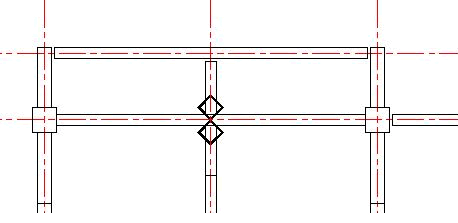

例えば次図のように鉄骨造の場合の剛接合とピン接合の使い分けで、セットバックしていればピン接合、小梁端部にダイヤ印があれば剛接合などという「社内規準」の会社もある。よほど慣れているか、図面に注意書きでもないと分からない。

2次元の図面と各社固有の記号で表現するのが構造図の世界だ。

図5「梁伏図に見るローカル ルール」

ここまで構造図一般について見てきた。ここで本連載のテーマ「おさまり」を検討するための図面を見てみよう。

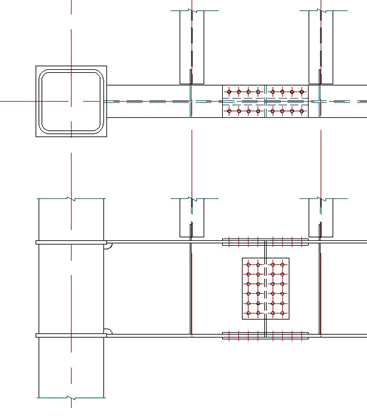

下の図は鉄骨の柱と梁が接合する構造上最も重要な部分だ。このおさまりは3次元でモデリングしたいところだ。ところが一般的なBIMアプリケーションでは簡単にモデリングできない。

ダイヤフラムという柱を輪切りにするプレートや小梁や間柱用のガセットプレートの正確な入力が面倒だ。鉄骨専用のアプリケーションならできると思うが、構造設計者が使うにはまだ一般的でない。

おさまりの詳細は次の図6のような2次元の図面でミリメートル単位まで検討できる。この方法が一般的だ。もちろん溶接の方法や継手部のボルト、それぞれの施工機器についての深い知識がなければ、2次元のこの図面を作成できないのは言うまでもない。

図6「2Dで柱と梁の接合部の詳細図」

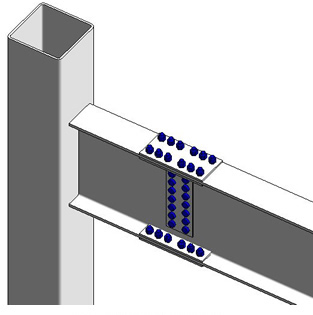

筆者は梁継手を3次元モデルでなんとか表現したいと考えて、図7のような継手部品を作成した。筆者のホームページから無償でダウンロードできるので活用されたい。

3次元構造モデルはこれから飛躍的に進むと思われる。筆者もこの3次元梁継手のような部品をどんどん作っていこうと考えているところだ。

図7「3Dで梁の継手詳細」

構造計算を行うために入力したデータがそのままBIMアプリケーション上で3Dモデルになるというのは非常に魅力的な機能だ。構造計算での入力ミスを3Dモデルで見つけやすくなるし、仕事の流れを変えてしまうツールになることも考えられる。

ある設計事務所では設計の初期段階で、構造計算用のデータを入力して構造断面を決めている。もしこの段階で3DモデルをBIMアプリケーションに渡すことができれば、モデル入力の手間が省け、設計の初期段階で正確な3Dモデルを使うことができる。

意匠設計者も常に構造を意識しながら設計を進めることができる。BIMとはコンピュータの中のビルディングにあらゆる情報を持たせることだ。ある種のシミュレーションでもある「構造計算」が3Dモデルと結び付き活用できなければ意味がない。

最近オートデスク社が代表的な構造計算ソフトであるSS3とRevitの相互データコンバータを発表した。SS3で入力したデータをそのままRevitで表示ができ、柱や梁の断面リストができあがるということになれば、それだけでも画期的だ。そこで筆者は少し意地悪をして斜め柱や、平面上で斜めの梁のあるモデルでテストしてみた。

SS3から出力されたCSVファイルをRevitで読むと次のようなモデルが作成された。

図8「SS3からRevitに読み込んだ結果」

斜めの柱や梁も問題なくモデリングできている。少し変更を加えて柱と梁の断面リストも作成してみたが、残念ながら断面リストは未完成のようだった。構造設計のBIM化、これからが楽しみだ。

シリーズ記事

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。