2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

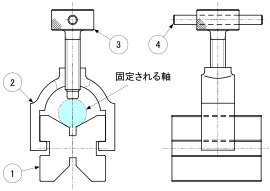

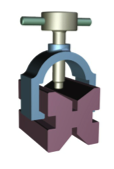

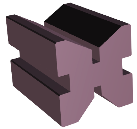

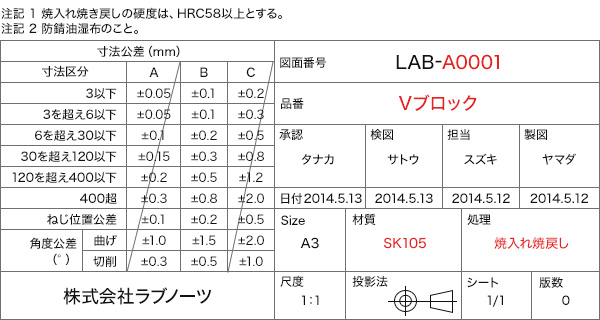

【部品名称】

一般的にV溝を主として構成する塊はVブロックと呼ばれることが多い。その他の名称候補としては、「軸置台」「軸固定台」「基準ブロック」などさまざまな名称が考えられる。

【材質】

加工基準や計測基準として用いられる一般的なVブロックは、JIS(日本工業規格)に、その形状や材質が規定されている。

JISが規定する材質を参考にすると、候補として次の2種類がある。

- SK105と同等かそれ以上の鋼製

- FC200と同等かそれ以上の鋳鉄製

一般的な知識から単純に両者の違いを確認すると、次のようになる。

- SK105…高炭素鋼であるため、焼入れを前提とし、硬さを要求する場合に選択する。コストは高くなりそうである。

- FC200…鋳鉄なので炭素量が多い分、摺動(しゅうどう)性が良く定盤などにも用いられる。切削性が良く、焼入れしなくても使えるため、コストは安くなりそうである。

今回は、傷などの発生を抑えるために表面の硬度を上げたいという理由をつけてSK105とする。

【処理】

ここで、SK105は炭素を約1.05%含有する合金鋼であり、素材のままで使うことはなく、熱処理をして硬度を与える必要がある。そこで、焼入れ焼き戻しを注記として指示する。熱処理する場合は、目標とする硬度を書く必要があり、JIS規格と同じ「HRC58以上」を注記として追記する。焼入れによる硬度は炭素量に比例し、その炭素量から得られる目安の硬度が決まっている。

防錆のためにめっき処理をしてもよいが、焼入れによって表面に酸化被膜が発生することで錆にくい状態となっており、工場内での使用であることから表面に防錆油を塗布する程度とする。これも注記として指示しておくとよい。(画像5)