2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

今回の連載「BIMでつなぐ/全5回」では、BIMとつなぐ、つなげることで得られる効果やその方法について、最新の情報をお届けします。(変化の激しいBIMテクノロジーに合わせて、テーマを変更させていただく場合もあります。)

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

壁に使われる「せっこうボード」が図面によって表記が違っていたら困る。石膏の「膏」という漢字は常用漢字ではないので、図面で使ってはいけない。新しい建築基準法関係告示では平仮名の「せっこうボード」になっている。「石こうボード」という表記もよく使われる。

どれでもよい、分かればよいというわけにはいかない。材料や施工方法の名前が違うと正しく集計できない。石膏ボードが100平方メートルで、せっこうボードが150平方メートルと集計されたら困るのだ。では呼び名だけ統一されればよいのだろうか? 実はそういうことでもない。ここにはBIMならではの深いテーマが隠されている。

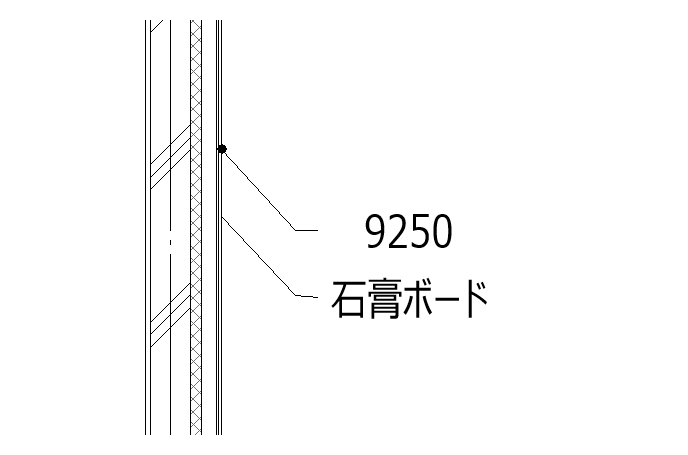

引出線で壁の材料を示す

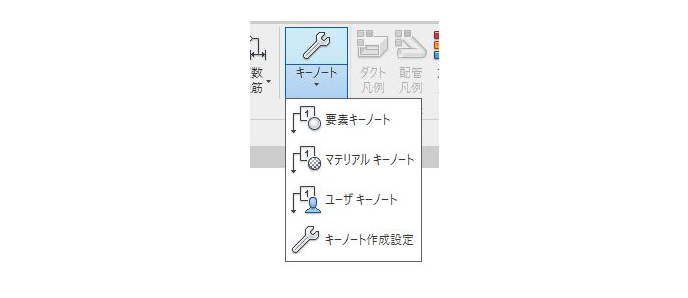

先の図では「石膏ボード」と引出線で注記されている。同時に「9250」という謎の数字も書かれている。実はこれがRevitで標準装備されているキーノートという仕組みだ。Revitから図のような「注釈」タブにある「キーノート」を使ってビューに配置する。

Revitの「キーノート」コマンド

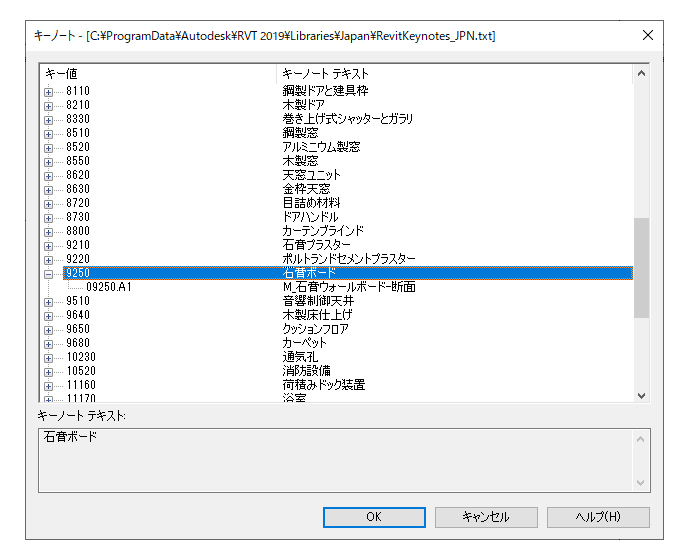

コード「9250」が「石膏ボード」を示すというように、ありとあらゆる建築材料や工法がコード化されRevitで使えるようになっている……と言いたいところだが、残念ながら日本ではそうはなっておらず、不充分だ。以下のように、キーノートの一覧の「石膏ボード」には「M_石膏ウォールボード-断面」一つしかない。

Revit日本語版のキーノート

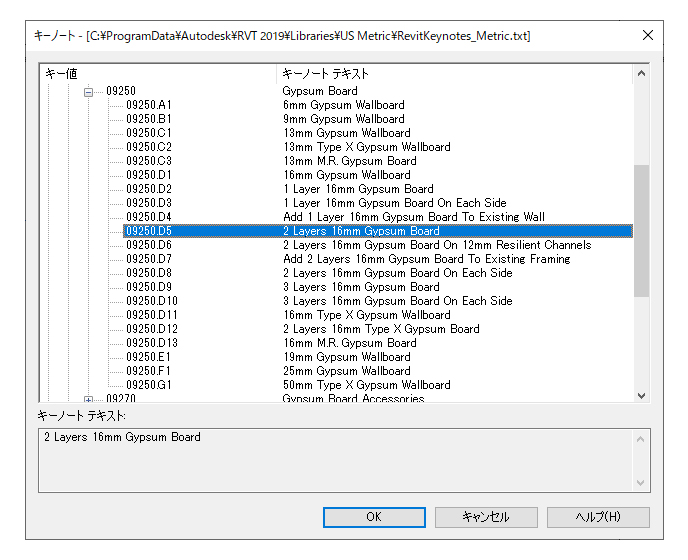

これが米国版のRevitなら、次の図のようにせっこうボードを使った21種類の工法をコードで指定できる。コード「9000」で「仕上げ」、9250番台は「せっこうボード」で、「09250.D5」が「せっこうボード16mmの2枚貼り」を示す。このコード体系は米国の建設業界全体で使われるCSIという建築情報分類体系コードがベースになっている。つまり全米共通で「09250.D5」というコードを使って単価と数量を結び付けることができ、建物のコストをはじき出すことにつながるのだ。

Revit米国版(メートル)のキーノート

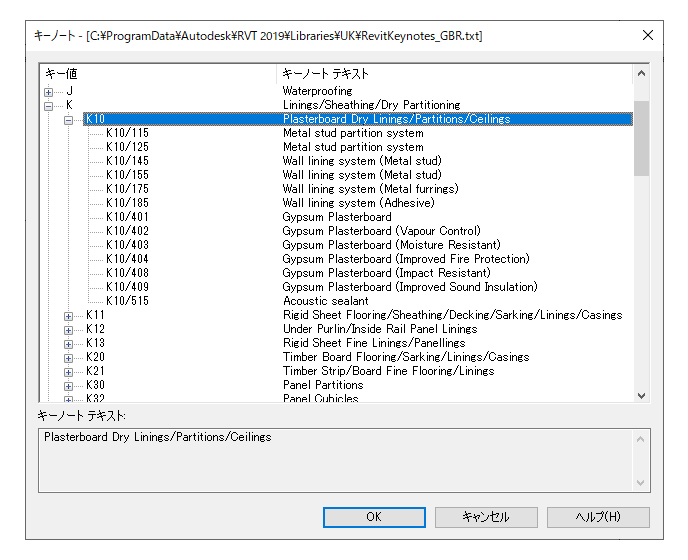

英国版のRevitにはCI/SfBという建築情報分類体系コードに基づいたキーノートが用意されている。同じ英語でも米国版とは全く異なる体系だ。

Revit英国版のキーノート

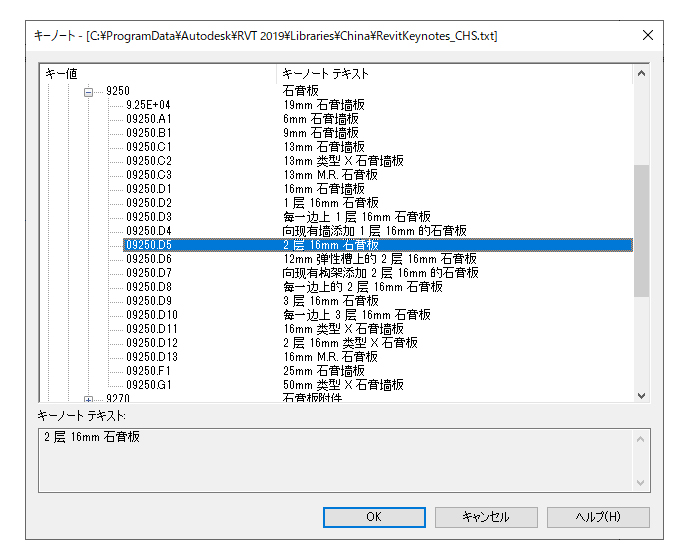

ちなみに中国語版のRevitでは米国版の翻訳バージョンが使われている。

Revit中国語版のキーノート

日本でもBIMの普及に従って建築情報分類体系コードが整備されれば、建築データベースを使えるようになるだろう。それほど遠い日でもないように思う。期待したい。

BIMのメリットである共通コードによる材料や施工方法の管理を進めたい。しかし日本で統一して使える建築情報分類体系コードができて、普及するまで待っているわけにはいかない。日本全国で統一された建築情報分類体系コードがまだ存在しないなら、会社ごとにあるいはプロジェクトごとに作ればよいだろう。

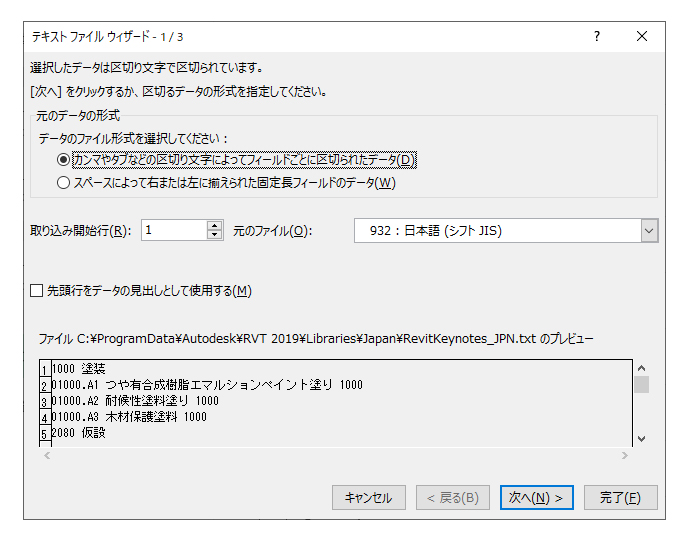

では、実際にキーノートを作ってみよう。例えばRevit 2019を例にとると「C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\Japan」フォルダにあるキーノート定義ファイル「RevitKeynotes_JPN.txt」をコピーして、別の名前に変更しておく。このファイルをExcelで開く。Excelで開くという点がポイントだ。タブによって区切られたデータとして開けるからだ。

Excelでキーノート定義ファイルを開く

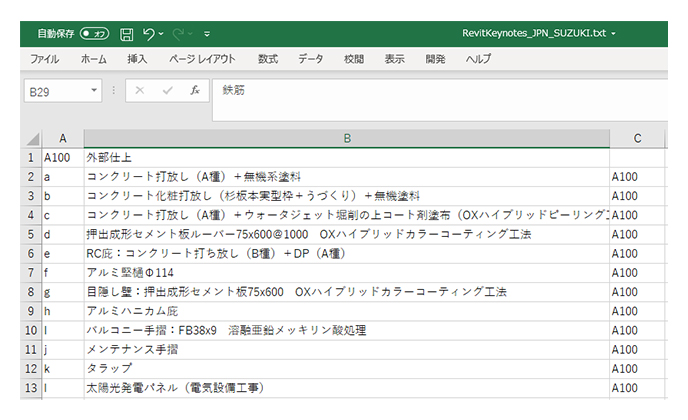

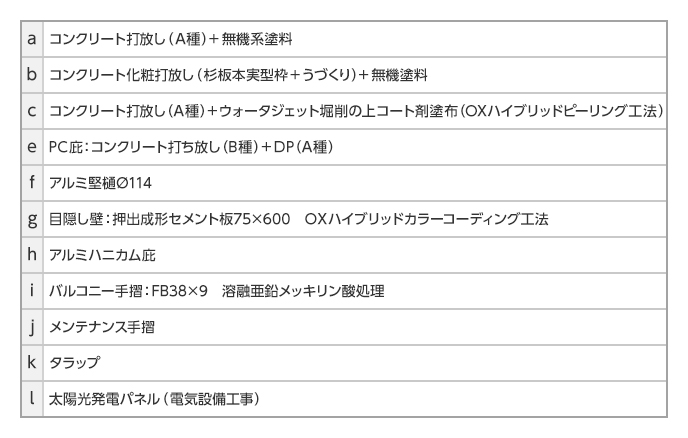

ここでは立面図に記入する外部仕上げをキーノートに追加していく。1行目は親になるコードとテキストの組み合わせを書く。ここではそれぞれ「A100」と「外部仕上」だ。2行目からはコード、テキスト、親のコードの順に書く。「a」「コンクリート打放し(A種)+無機系塗料」「A100」という順だ。記入が終われば拡張子.txtのまま上書き保存する。

Excelで開かれたキーノートファイル

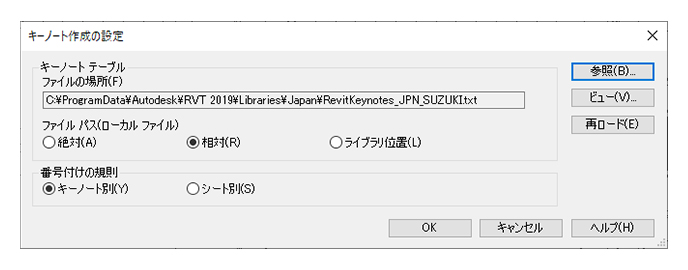

Revitで「キーノート作成の設定」ダイアログボックスを表示させ、作成した.txtファイルを[参照]ボタンで指定する。これで準備は完了だ。

キーノート作成の設定

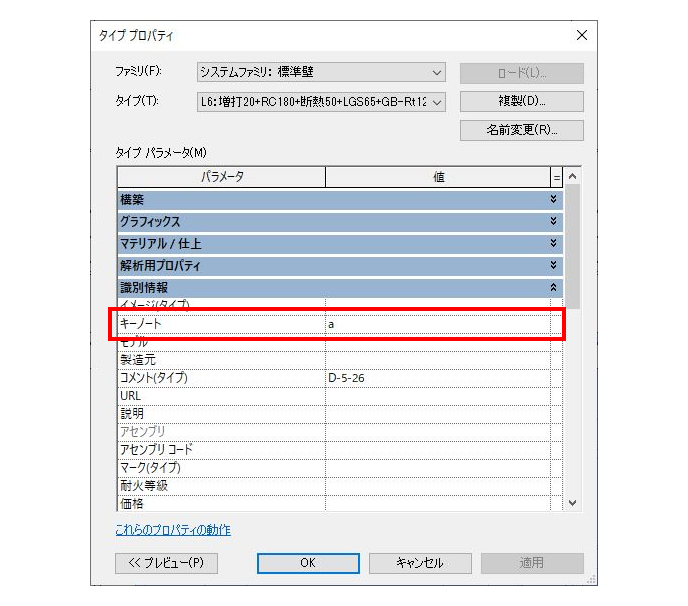

準備が整ったので立面図で表示される要素にキーノートを割り当てていこう。例えば外壁だ。図のようにタイププロパティ欄に「a」と記入する。

外壁のタイププロパティでキーノートを記入

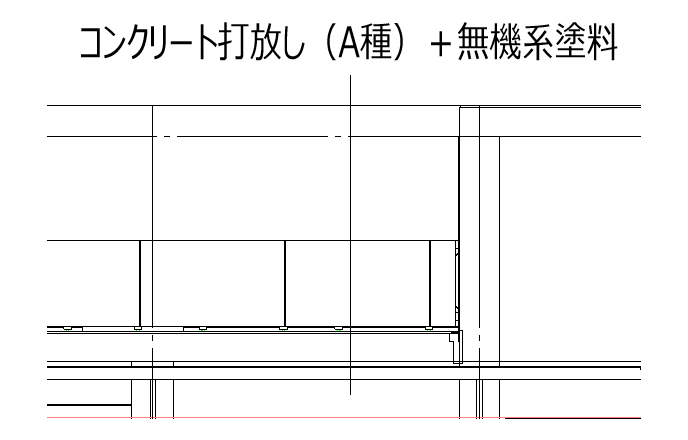

図面上にキーノートを配置すると、配置する場所によって自動的に引出線で表示される。次の図はテキストで表示させたものだ。

立面図にキーノート(テキスト)を配置

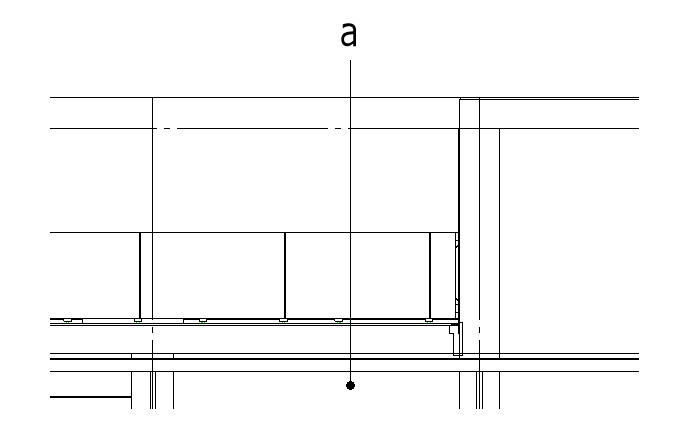

キーノートタグの種類を変えるだけで、次のようにコードで表示させることも可能だ。立面図には一般的にはこちらのスタイルが用いられる。

立面図にキーノート(コード)を配置

コードで表示するならば、コードとテキストの対応表も必要になる。それが「凡例(LEGEND)」だ。Revitで「凡例」を使って図のような表を作成できるので、これを立面図シートの隅に配置しておく。外部仕上げが変更になれば、元のキーノートファイルを変更するだけで関連する図面や表が変更される。

作成したコードは残念ながら当該プロジェクトだけで使うことが前提になる。本当は前述した英国のように、「E05/510」など業界全体で通じる仕上げ仕様のコードを使いたいところだ。日本の建築情報分類体系の確立が急務だ。

立面図に配置された凡例

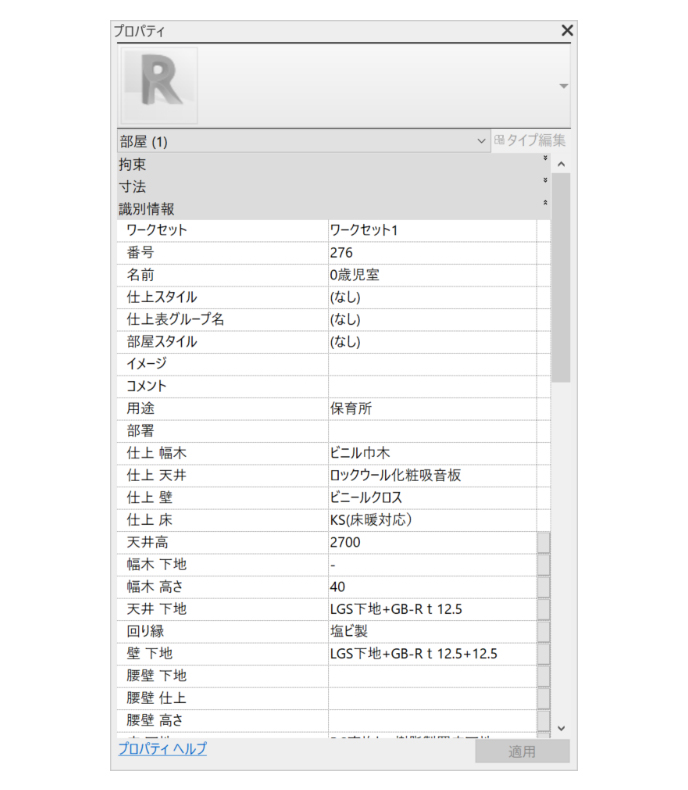

「部屋」というRevitのオブジェクトにはさまざまな情報が入力されている。例えば仕上げ情報が「部屋」のプロパティとして書き込まれている。壁下地は「LGS下地+GB-R t 12.5+12.5」、壁仕上げは「ビニールクロス」といった情報だ。

部屋のプロパティ

これらの仕上げの情報を一覧にしたものが「内部仕上表」だ。もちろん「内部仕上表」は設計図の一部だ。部屋の情報に変更があれば自動で更新される。

内部仕上表の例(一部)

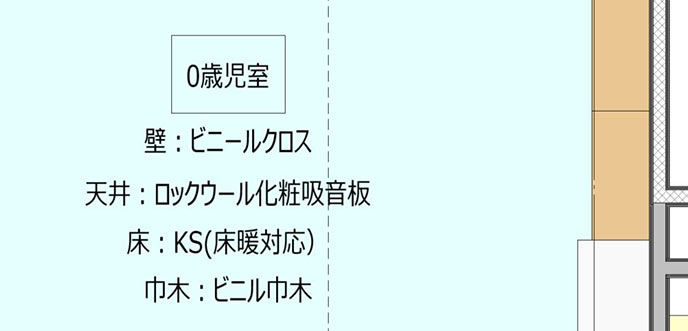

そして部屋「タグ」を平面図に配置する。タグ自体、見かけは「文字」や「引出線」だ。2次元CADと違って文字を書き込む引出線ではなく、部屋に与えられたさまざまな情報を表示する引出線だ。室名という必ず使われるタグをはじめとして天井、壁、床、巾木などの仕上げ情報を引き出すタグを必要なだけ用意する。次の図はそれらのタグを一つの部屋に置いて情報を表示している。入力は部屋のプロパティ1箇所だけで、仕上表と平面図や断面詳細図に配置するタグにその情報が表示されるわけだ。

平面図に配置された室名、壁、天井、床、巾木のタグ

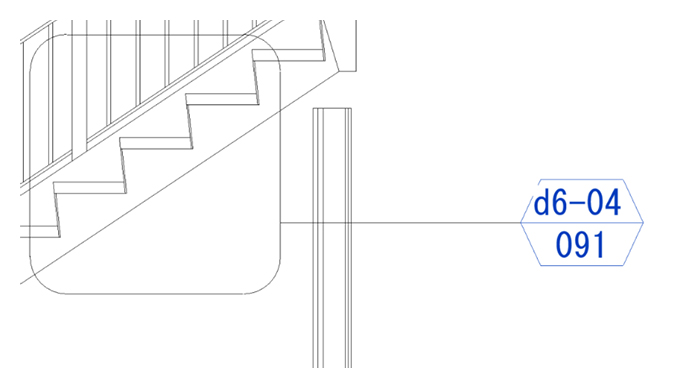

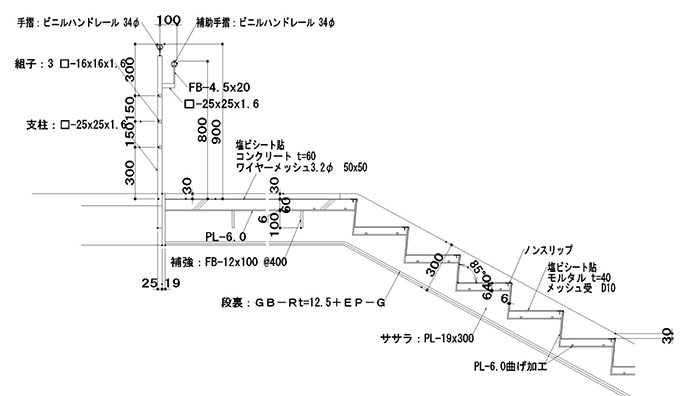

もう一つ図面と図面を「つなぐ」方法を紹介しておこう。BIMだからといって、部分詳細図を2次元CADで作らないということはない。これまで蓄積してきた部分詳細図はできるだけ使いたいし、2次元で表現した方が分かりやすい詳細図もある。図の階段の図面はBIMで作られたモデルを断面として表示したものだ。細かな収まりや寸法はここには記入されていない。ただ四角で囲んで記号が書いてある。この記号に意味がある。この図では、記号は091図のd6-04という詳細番号を意味している。

階段の図面に記載された詳細番号

この記号をクリックすると、次の図のような部分詳細図の一部にジャンプし、階段の2次元詳細が分かるようになっている。図面と図面をつなぐRevitの仕組みだ。

部分詳細図の例

文字を文字として幾つもの図面に書き込まない。これがBIMでの図面作りのポイントだ。勝手にあちらこちらに文字情報を書かないことで図面がつながる。

外部の仕上げや材料の情報はキーノートを使う。標準仕様をキーノートというデータベースとしてまとめ上げてこれを使用する。部屋の仕上げ情報は「部屋」オブジェクトのプロパティとして記入し、仕上表やタグでこれを表示する。図面と図面がマウスのクリックでつながるようRevitの仕組みを利用する。

キーノート、凡例、表、タグ、部分詳細図を使う方法をここで紹介した。これらの方法を使って、データベースであるBIMと図面をつなぐ。これがBIMの本質だと言い切ってもいいと思う。

シリーズ記事

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。