2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

今回の連載「3D CADのメリット/全5回」では、より具体的な例を提示しながら3D CADを使いこなすためのコツや注意点などを解説する。

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

設計した製品を誰かに使ってもらう商品として世に送り出すためには、設計後にもさまざまな工程、例えば実際に部品を加工・製作する、組み立てる、検査する、さまざまなマニュアルを作成する、商品の種類によっては広告および宣伝のためのドキュメントを作成する、などがある。これらの中でも、特に製品の組み立てやマニュアル作成においては、その手順などを示す挿絵として立体図を用いることが多い。

2D図面のみで設計した場合、それらドキュメント用の図は、2D図面を読み取りながらあらためて作図する必要がある。ところが3Dで設計モデルを作成した場合は、その3Dモデルをそのままドキュメント作成に流用することが可能となる。

3D CADモデルを作成するメリットとしては、このシリーズで取り上げた干渉チェック、マスプロパティ計算などの設計検証機能や、抜き勾配(こうばい)といった検証機能を使用してより正確な設計を実現するということが挙げられる。そして実は、設計を3D化するさらに大きなメリットとして、設計以降の工程に流用できるという点が挙げられる。そのうちの一つが、アセンブリーの分解図作成機能である。現在ではほとんどの機械設計向け3D CADにはアセンブリーの分解図作成機能が備わっている。これにより、設計後の多くの工程での効率アップも実現可能となる。その具体的な効果としては主に以下が挙げられる。

【1】分解手順や組み立て手順の指示書等のドキュメントが簡単に短時間で作成可能となる

【2】メンテナンス性の事前確認が可能となる

【1】の手順書作成においては静止画での表現はもちろん、分解または組み立て順をアニメーション(動画)で表現することも可能である。

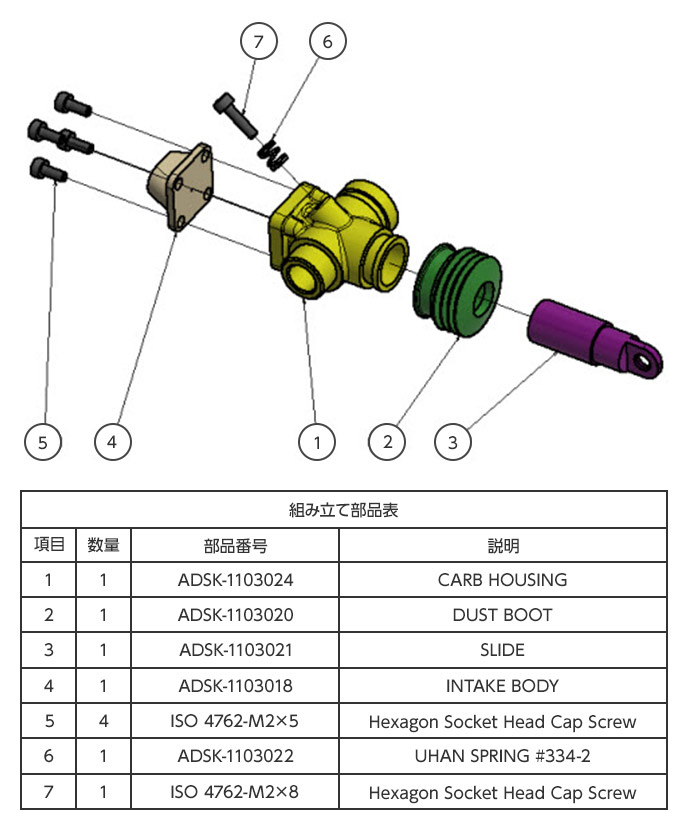

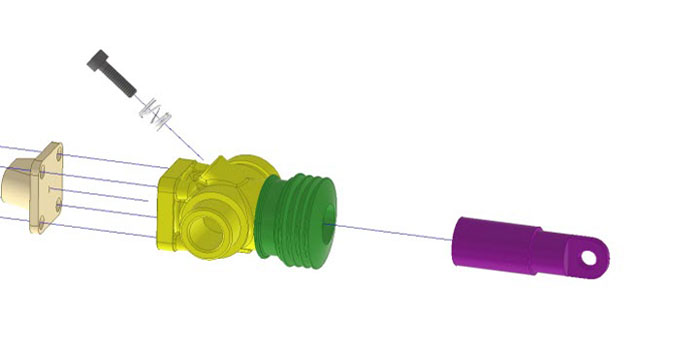

下の図-1は静止画で表現したものである。多くの3D CADではアセンブリーを作成すると、その構成部品情報を読み取って自動的に部品表を作成する機能がある。これを併せて利用することで、テクニカルイラストとして表現している。3Dモデルに色を設定してあれば、図のようにイラストをカラーで表現することも可能で、部品を見た目で識別しやすいというメリットがある。

図-1 3Dモデルを利用した組み立て手順書の例

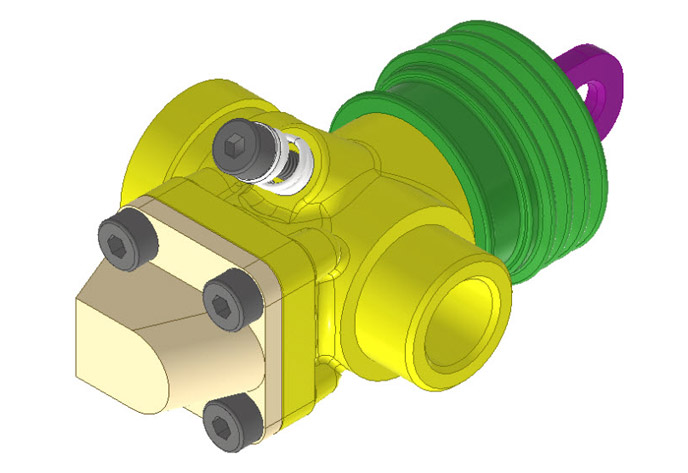

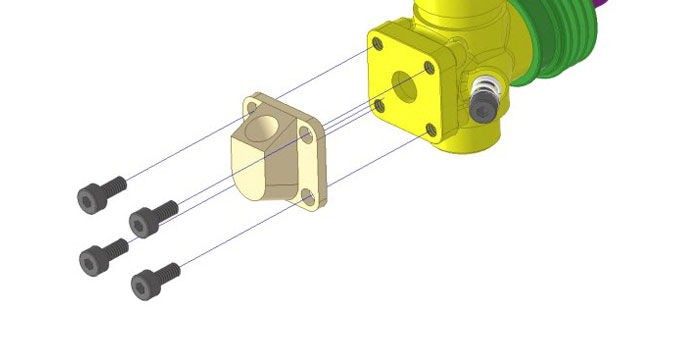

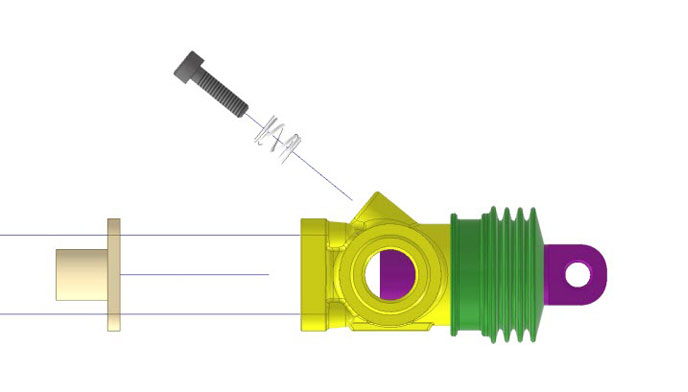

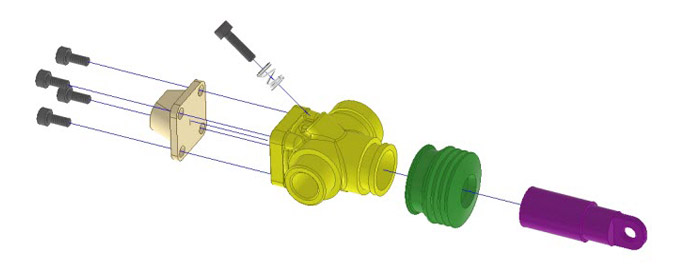

また、このようなバラシ状態を作成する過程を記録し、おのおのをつなげて動画として表現することも可能である。例えばモニターが配置されている組み立て現場であれば、この動画を再生することで組み立ての手順が視覚的に理解しやすくなり、作業効率の向上を狙うことが可能となる。図-2から図-6に、その遷移を示す。

図-2 組み立て状態

図-3 まずカバーを留めているボルトとカバー部品を外す

図-4 ばねとそれを留めているボルトを外す

図-5 スライド部品を外す

図-6 ダストブートを外す

分解図を作成する際にはおのおのの動作が見やすいように、都度視点を変えて表現することもでき、作業者が理解しやすいドキュメント作成を実現できる。

参考までにこの分解の様子の動画を下記に示す。

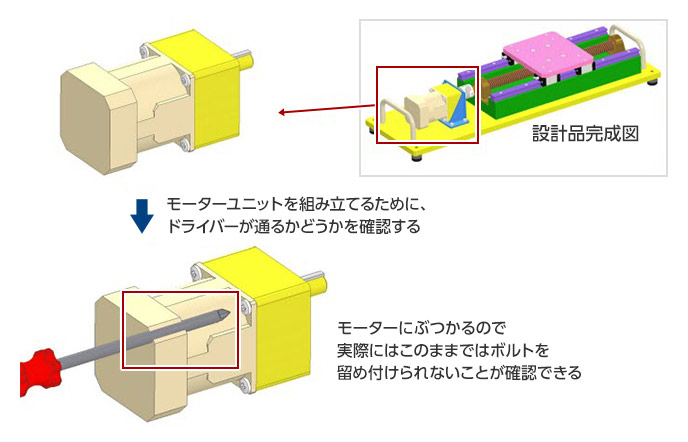

ここからは【2】のメンテナンス性の事前確認について解説する。このような分解図を作成するタイミングはいつが良いのであろうか? 少なくとも設計が終わるのを待つ必要はない。3Dのアセンブリー図(組み立て図)の骨子が出来上がったら、同時にメンテナンス性の確認も行うことができるからだ。これも多くの3D CADの特長であるが、作成した3Dモデルを使用してほかの作業(例えば今回の分解図作成)を行う仕組みになっており、その関係性は維持される。従って、おのおのの作業は同時進行で進めることができる。

図-7は、設計に基づく3Dアセンブリーデータを使用して、組み立て手順を検討している様子である。この例は、ベースとなる板の上に二つのユニットを載せている。スライダーユニットにはシャフト状のねじがあり、これを駆動させるためのモーターユニットが隣に取り付いている。そのためこのモーターユニットを組み立てる際に、ドライバーが通らないという不具合が生じていることが分かる。

図-7 組み立て図を利用して組み立て手順を検討

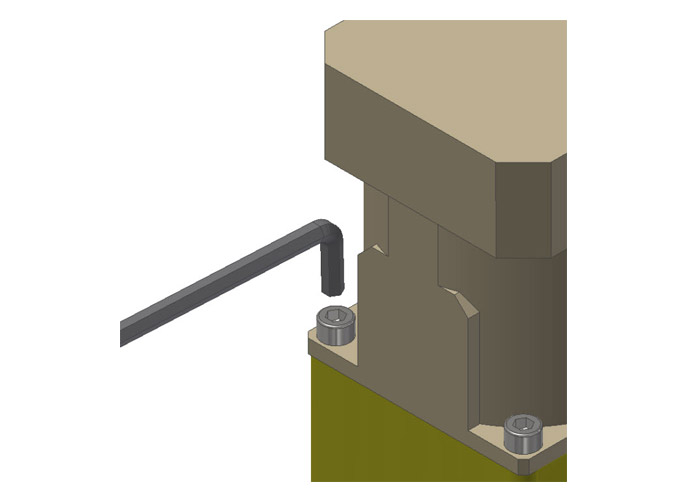

モーターは通常、購入品を使用するため形状を変更することはできないので、この対策としては使用するボルトを十字穴付きではなく、横から挿入できる六角レンチを使用して留め付けられる六角穴付きボルトにすることで、解決できることが想定される。

図-8 ボルトを六角穴付きボルトに交換し、六角レンチで問題なく留め付けできることを確認

このように、3D化することで設計時のみならず、その後の工程においても大きな作業工数の短縮、生産性の向上を図ることが可能となる。これらのメリットを生かすためにも、設計には3Dを取り入れるべきということが理解できるであろう。

次回は、メカニカル解析やCAM機能との連携について解説する。

シリーズ記事

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。