2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

今回は、普段何気なく記入している寸法にもJISに決められたルールがあること、寸法の記入の仕方によっては、設計機能や組立に影響を与えてしまうばらつきが発生してしまうことの2点を理解しよう。

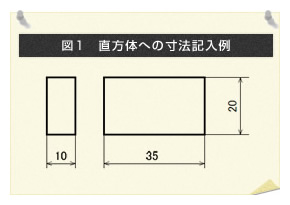

寸法とは、「決められた方向での、対象部分の長さ、距離、位置、角度、大きさを表す量」とJISで定義される。例えば直方体に寸法を記入する場合、100人の設計者がいると100人が図1に示すように寸法を記入する。

これは、直方体の大きさを表すために、六面体のそれぞれの対辺の距離を寸法線で記入したものである。

ここで、図面を描く設計者の立場ではなく、部品検査をする検査担当者の視点で、この図面を見るとどうであろうか?寸法を検査するのに、ノギスなどの計測機器で検査するのはいいが、これらの寸法通りに部品が出来上がっているかというと、決してそうではない。加工によって、部品は図面に示した数値ジャスト±0で出来上がるわけではなく、多少のばらつきが発生する。

設計者はCADで形状を描いていると、暗示にかかり、大きさのばらつきに対して麻痺してしまうことが多々ある。

CADの形状はバーチャル(仮想)な世界の創造物、つまりCADの中に描いた形状は「絵に描いた餅」であり、設計者が描いた通りの大きさの物体が画面の中に出来上がる。

しかし、現物の部品はリアルな世界の創造物であり、加工に伴いばらつきのある物体が出来上がってしまうのである。

寸法がばらつく要因に、次のようなものが関係している。

加工にしろ計測にしろ、寸法がばらつくのに対して、測定結果を合否判定するのに基準が必要である。

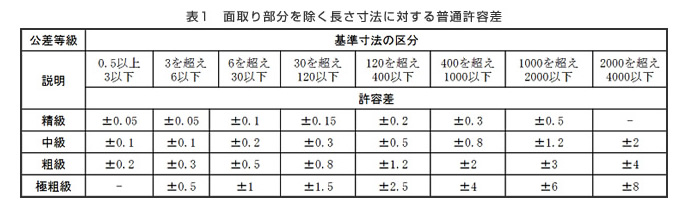

その基準として、図面に寸法公差の表示がない場合に、表1に示す普通許容差(JIS B 0405)を適用する。

表1の規格は、金属の除去加工(一般的に切削加工を指す)または板金成形の部品に適用され、国際規格にも掲載される標準規格である。また、これらの公差は金属以外に適用してもよいと明記されている。

他に面取り部分の普通許容差や角度の普通許容差がある。また、その他の加工方法別に普通許容差がJISで規定されている。自身が設計する部品と関連がある普通許容差を調査しておくとよい。

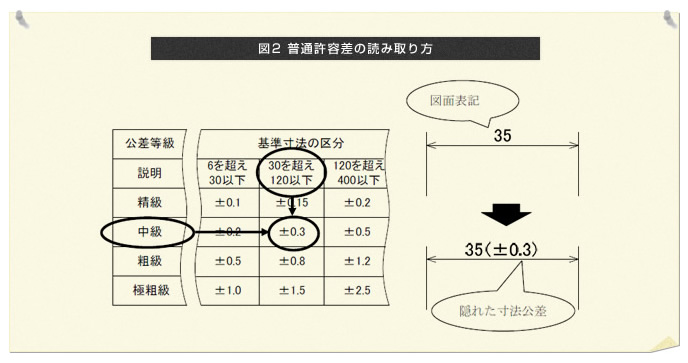

表1を例に、読み方を理解しておこう。

横軸には基準寸法の区分があり、寸法の大きさによって区別される。縦軸には四つの公差等級があり、企業によってどれを適用するのかが決められている。

例えば、長さ寸法が「35」で指示されており、中級を適用する企業であれば、普通許容差は「±0.3」となる。

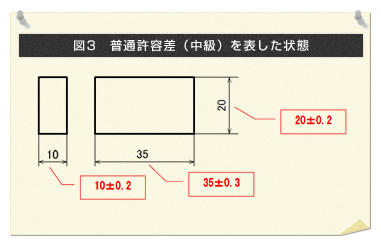

したがって、中級クラスを適用する企業において、この直方体を切削加工する場合、それぞれの寸法には図3に示した公差が適用され、合否判定の基準となる。

ここで、図面に指示された寸法数値は、加工の目標値であると認識しなければいけない。

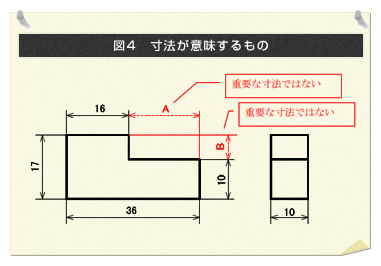

図4の図面では、寸法を記入した部分の大きさが重要であることを表している。

この場合、赤い破線の寸法線Aや寸法線Bの部分には寸法数値が描かれていない。

A寸法は、「36-16=20」、B寸法は「17-10=7」と計算によって求められるので、決して寸法が漏れているわけでない。

つまり、計算で求めることができる形状は、重要ではない部位であると意思表示しているのである。

普通許容差のばらつきでは機能を果たせない、あるいは組み立てできないなど、不具合が避けられない場合、設計者は普通許容差よりもさらに厳しい公差を指示しなければならない。この場合、設計者の意思として、普通許容差より小さい値を寸法公差として寸法記入するのが一般的である。

しかし、公差の範囲を厳しくすればするほど丁寧に加工しなければならず、加工工数が増え、不良品の発生確率が上昇するため、結果コストアップにつながることに留意しなければいけない。

図面に描いた形体は、あくまでも画面の中の “バーチャルな物体”であり、そこにはばらつきという概念は存在しない。ところが、材料を加工して“リアルな物体”となった瞬間から、寸法は必ずばらつくのである!

このばらつきを考慮しないで寸法線を記入すると、組立できない、思った動作にならないなど不具合となって設計者に返ってくるため、決して安易に寸法を配置してはいけない。

寸法指示の持つ意味をまとめてみよう。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。