2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

前回、寸法は加工によってばらつき、公差のない寸法には普通許容差が適用され、機能上重要な部分の寸法を優先して記入することを理解した。

今回は、加工者や検査者など、第三者が読みやすく作業しやすい寸法記入テクニックを学習しよう。

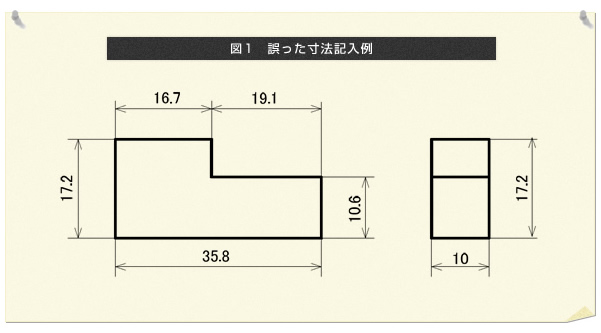

前回説明した普通許容差が寸法記入に与える影響を、図1を使って説明しよう。

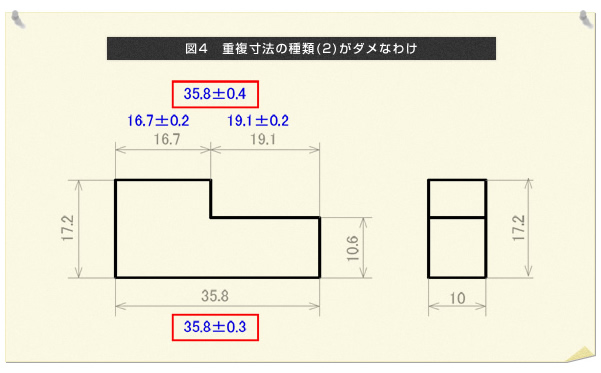

図1を見ると、一部の寸法が重複しており、製図のルール上、誤りであることが分かる。

設計現場では、「寸法がダブっている」と呼ばれ、重複寸法は加工にも検査にも都合が悪くなる場合がある。

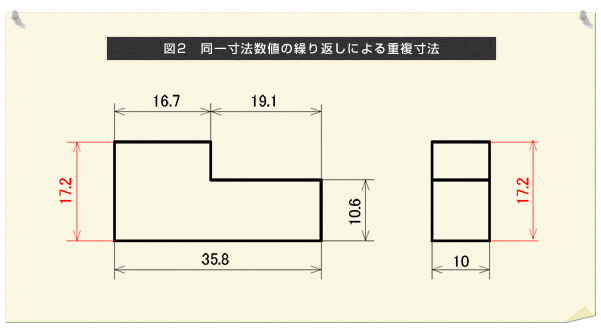

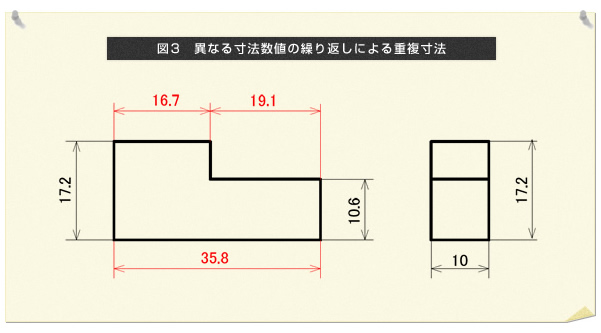

この重複寸法には、2つの種類がある。

同一形状の大きさを、同じ寸法数値で2度指示しているという理由から、情報過多となり、どちらかの寸法を抹消する必要がある。しかし、図面が煩雑になることを除けば加工や計測で実害が出ることはなく、機械製図のルールとして誤っているだけに過ぎない。

投影図下側に書かれた横幅35.8という寸法は、投影図上側にある16.7と19.1を足せば計算で求めることができるため、寸法が重複している。

これは、機械製図のルールとして誤りであるうえに、加工や計測にとって都合の悪い図面となる。

この場合、全長寸法「35.8」だけを見ると、普通許容差は「35.8±0.3」である。しかし、それとは別に、寸法「16.7」と「19.1」を足すと全長寸法を表すことになり、これらの寸法と普通許容差を足すと「35.8±0.4」となる。つまり、同一形状なのに許される公差が異なってしまうのである。

単独寸法の普通許容差と、複数の寸法を足したり引いたりしたときのトータルした普通許容差に差が出てしまうと、どちらを優先させるのか判断できなくなるという矛盾が発生するのである。

重複する寸法を積極的に記入した方がよい場合もある。

加工や検査の情報として、図面を読む人の勘違いをなくすためのテクニックとして重複寸法の宣言や参考寸法のテクニックがある。

簡単な図面を用いて解説しよう。

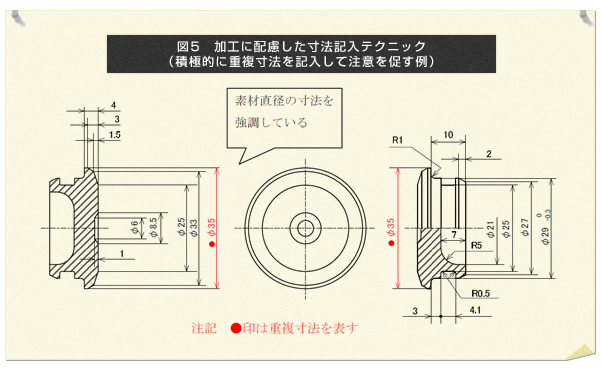

図5の例で、加工の基準となる寸法であることを宣言するために、双方の寸法数値の前に●印を付与するとともに、注記に重複寸法であることを明記している。

つまり、素材直径を明確にして、加工時に読み間違いしないようにして欲しいと、設計者が訴えているといっても過言ではない。

この重複寸法のテクニックは2010年から使用を許可されたものである。

本連載の「1st STEP 第5回:2010年に改正されたJIS製図のポイント」でも紹介済みである。

1st STEP 第5回:2010年に改正されたJIS製図のポイント

ちなみに、図5では、右側の投影図で、フランジの内側に配置される溝やくりぬき形状を加工するための寸法を集約しており、左側の投影図で、フランジの外側の外観形状の寸法を集約している。

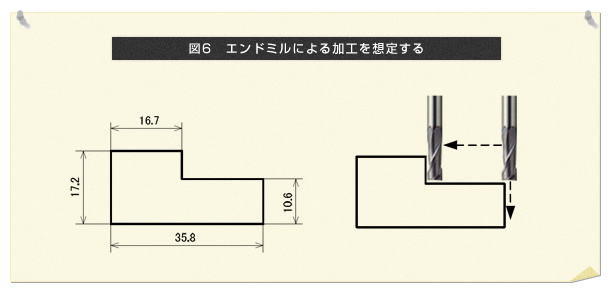

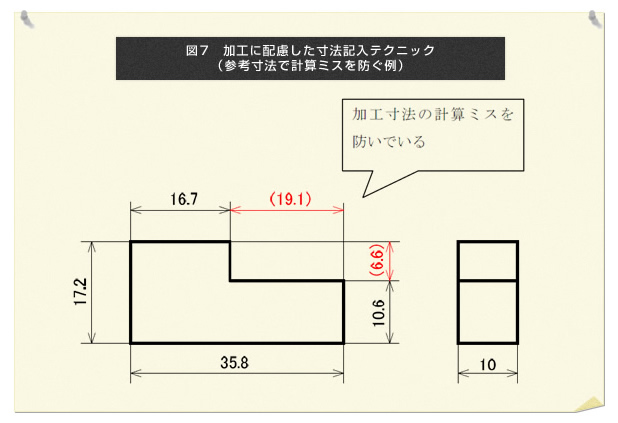

例えば、L型の部品で、寸法「16.7」と「10.6」が設計機能上重要な場合、左側のような図面を描くことが普通である。

しかし、加工の際は、右側の図のように凹みの部分をエンドミルで削り取らなければならず、加工者は、削り取る量を計算して求めなければならない。

特に小数点の入った寸法の場合、暗算すると計算ミスをする可能性を否定できず、計算を誤ると誤作の原因になるのである。

それを防ぐために参考寸法として、「あくまでも情報ですよ」という意味で、カッコの中に寸法数値を記入する。

加工に必要な寸法を参考値として表しつつ、機能上重要な横幅「16.7」と高さ「10.6」を正規の寸法数値として記入しているので検査では正規の寸法数値の方を測定してくれるというメリットがある。

設計意図を表す寸法数値を優先して図面に記入しなければいけない。

そのうえで、加工や検査に易しい寸法記入が、親切な図面の一歩となる。

加工に配慮する寸法記入の項目をまとめてみよう。

以上で、世界で戦えるGLOBALエンジニアになるための製図技術~製図実践基本テクニック~ 2nd STEP 【全5回】 を完結する。

さて、次の3rd STEPに進む前に、一旦、基本に戻り、製図の基礎体力を向上させたいと思う。

次回は、0(ゼロ)STEPと名付けて、図面を描く前の段階で要求される「形状を自ら考え、表現する力」を養成することを目的に、演習形式で解説を行う予定である。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。