2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

2nd STEPでは、理解しやすい投影図を描くために投影図のテクニックを使うこと、寸法は寸法公差がなくても、決められた範囲内で、ばらついてもよいという決まり事(普通許容差)の存在を知った。

寸法がばらつくことが原因で、寸法の配列の仕方次第で設計機能を保証できないことを知らなければいけない。

簡単な例を使って、その違いを説明しよう。

寸法の配置には、「直列寸法記入法」と「並列寸法記入法」の二つが一般的に使われる。

どちらの寸法指示も、製図のルール上は間違っておらず、正しい寸法記入と言える。

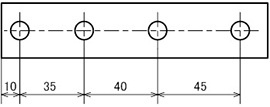

【直列寸法記入法】

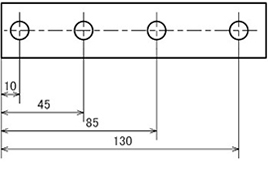

【並列寸法記入法】

ところが、設計意図を表しているかという点では、どちらが正しい寸法記入かは判断することができないのである。

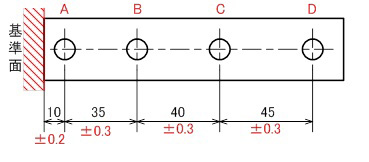

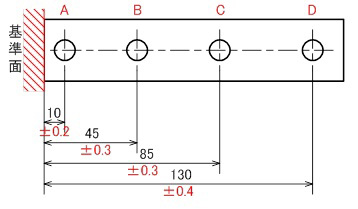

ここで、普通許容差がもたらす影響を、穴A~Dの位置ずれについて検証してみる。

ただし、普通許容差の公差等級を中級として考えることとする。

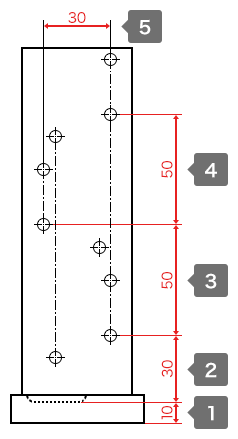

【直列寸法記入法】

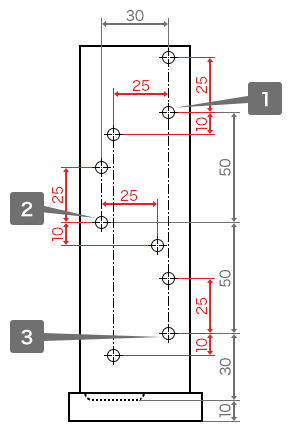

【並列寸法記入法】

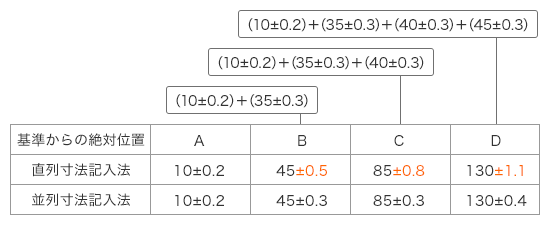

まず、基準面からの穴A~Dの絶対位置を比較してみよう。

下表より、それぞれ基準寸法は同じ寸法数値でも、直列寸法記入法のほうが穴の絶対位置のずれが大きくても許されることが分かる。

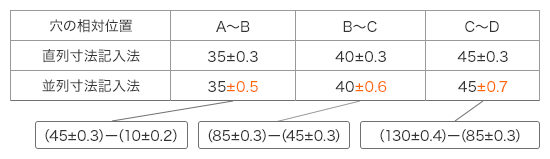

次に、穴A~B、B~C、C~Dの相対位置を比較してみよう。

累積する公差の計算では、基準寸法は引き算の場合となっても、公差は足し算となることを心得よう。

下表より、それぞれ基準寸法は同じ寸法数値でも、並列寸法記入法のほうが穴の相対位置のずれが大きくても許されることが分かる。

このように、穴A~Dの設計上の機能が、基準面からの絶対位置を要求するのか、穴と穴の相対位置を要求するのかで寸法の配列を変えなければいけないのである。

つまり、寸法のばらつきを最小限にするためには、機能する部分をダイレクトに指示することが要求される。関係のある機能部分は、決して足し算したり引き算したりして求めることがあってはならないのである。

これが、設計意図を表す寸法記入の大原則である!

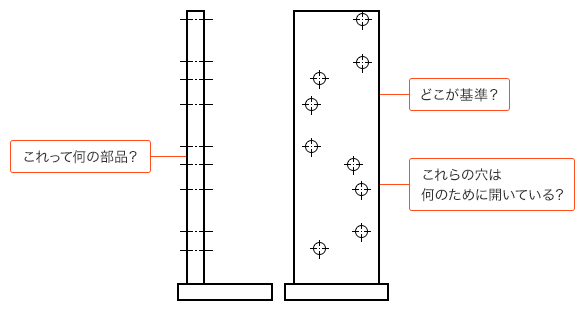

それでは、下記の部品に寸法を記入することを考えてみよう。投影図単体では、部品の機能を読み解くことはできない。そのため組立図を見る作業から始める必要がある。

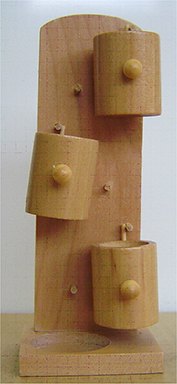

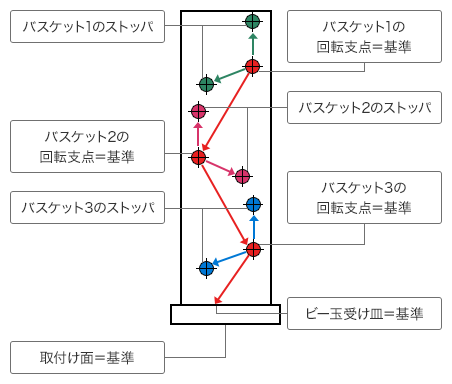

この部品はおもちゃの「ビー玉落とし」のメインフレームである。

組立図(ここでは、理解を早めるために写真を提示する)から、機能を分解してみよう。

機能分解の結果を列記する。

ビー玉を順に受け渡していく機能から、相対関係を寸法で指示することで設計意図を表すことができる。

回転支点のストッパは、それぞれのバスケットを停止させる機能を持つことから、回転支点を基準に寸法を派生させることで設計意図を表すことができる。

その他の寸法は省略するが、機能上の優先度が低いため、寸法の記入漏れがないように気をつければよいのである。

寸法記入する前に組立図から基準や機能と相関関係を見極めて、ばらつきを最小限にするためにダイレクトに寸法を記入することが設計意図を表す寸法記入なのである。

次回は、具体的な機械製品を使って基準や機能を探し出し、寸法を指示する過程を確認しよう。

シリーズ記事

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。