2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

昨今では、設計を行うための便利なツールとして3D CADが広く普及してきた。CADはあくまで設計を支援するためのツールだが、3D CADを設計に取り入れることにより、効率よく、高品質な設計をより短時間で行うことが可能になっている。そこでこの連載では、3D CADの特長、仕組みなどを理解し、効率的に設計ができる理由を5回にわたって解説する。

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

第1回では、フィーチャーベースモデリングとダイレクトモデリングの違いを紹介したが、この第3回ではフィーチャーベースモデリングにおいて理解しておく必要のある「フィーチャーの履歴」について説明する。

第1回で解説したフィーチャーベースモデリング手法では、フィーチャーの作成順を記録している「履歴」が非常に重要だという話をした。しかし実は、フィーチャーベースでありながら履歴を残さないという機能を併せ持つ3D CADもある。

そこでここでは、履歴有無のメリットとデメリットを解説する。

現在、ほとんどの機械設計向け3D CADは、「フィーチャーベースモデリング」というモデリング手法を取り入れている。「フィーチャー」とは“feature”。つまり「機能」のことである。

フィーチャーベースでのモデリング手法はその言葉どおり、機能や特徴を表した形状を積み重ねて部品形状を作り込んでいく手法である。

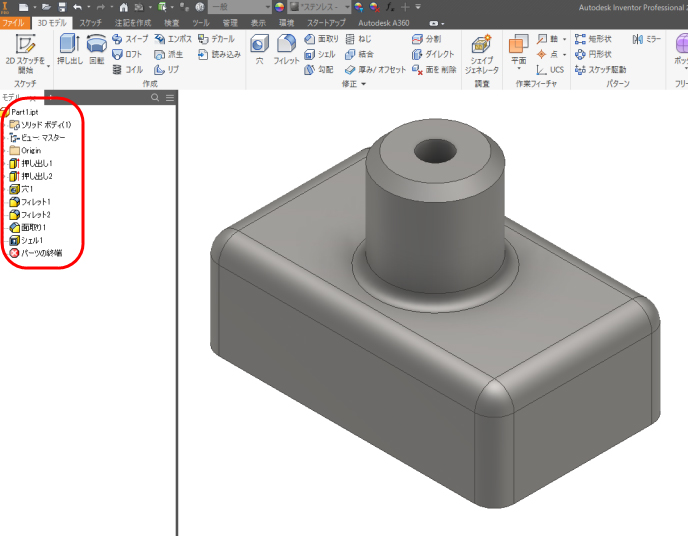

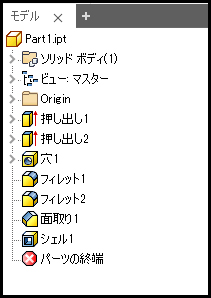

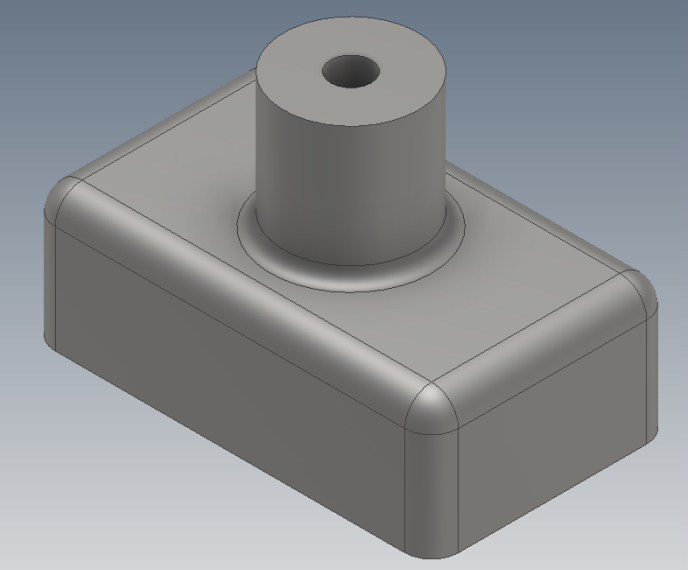

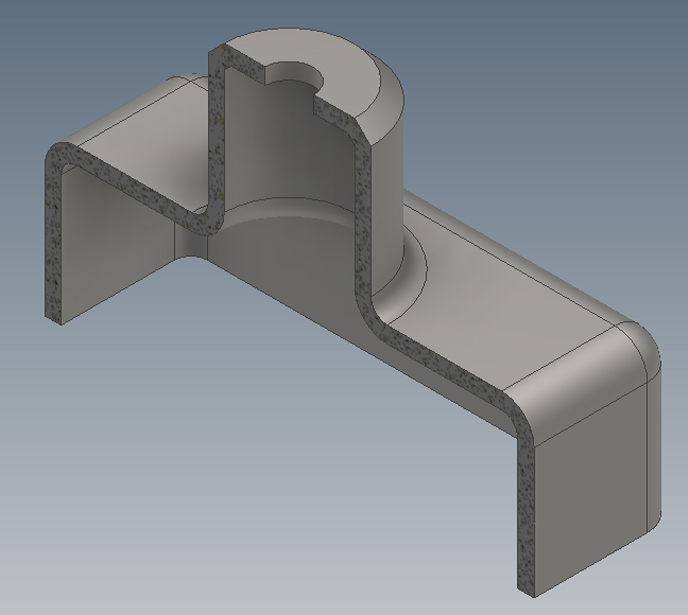

図-1は、Autodesk Inventorで部品を作成しているところである。

画面左側の背景が白い領域には、「押し出し」、「穴」、「フィレット」、「面取り」、「シェル」と表示されているのが見える。このおのおのをフィーチャーと呼ぶ。この部品は、これらを順に組み合わせて作成されている。

ソリッドモデル

プロパティを確認すると、材料の密度が示されており、質量や体積などが算出されていることが分かる。

図-1 Autodesk Inventorで作成した部品

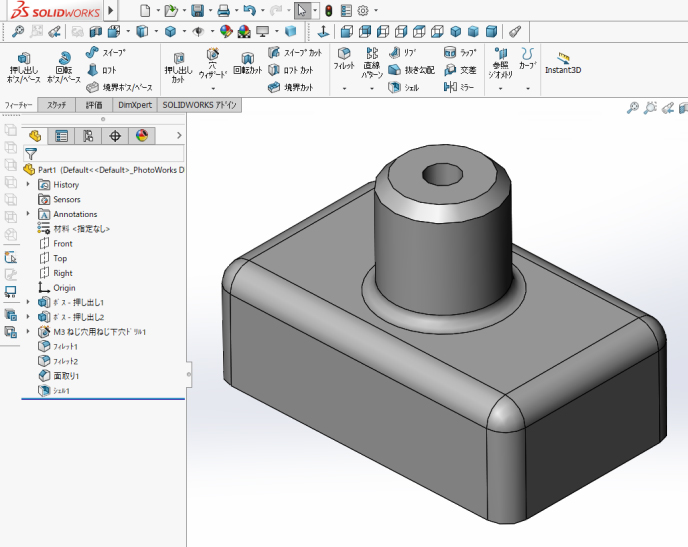

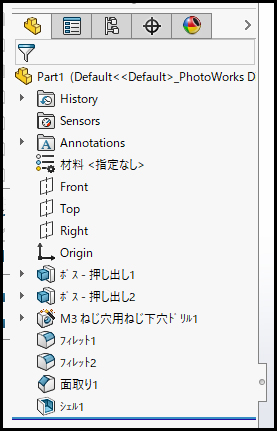

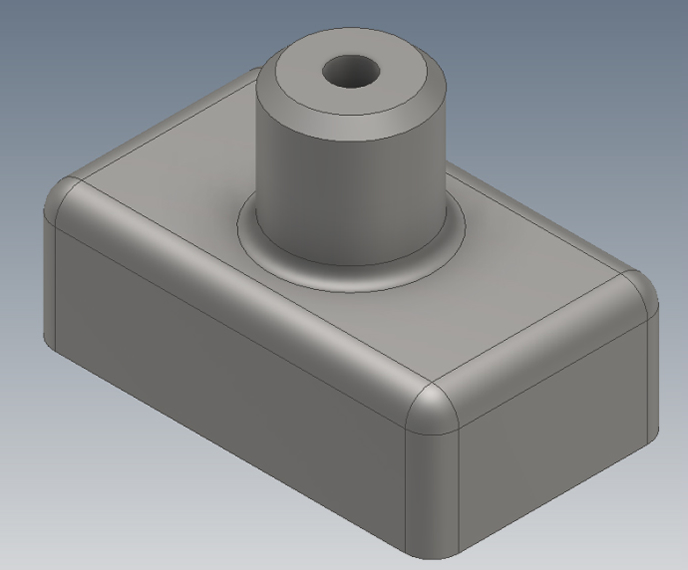

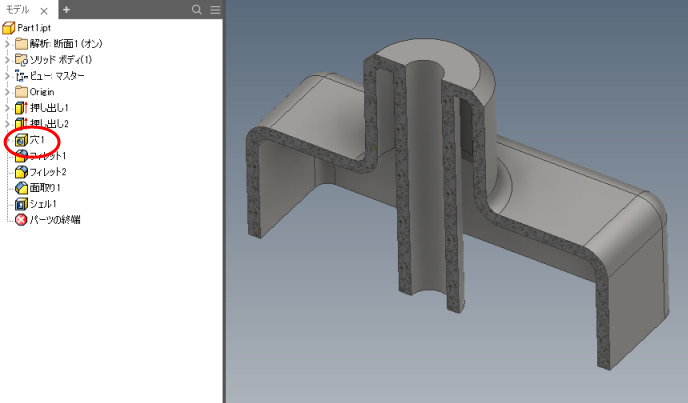

図-2は、SOLIDWORKSで作成した部品である。先ほどのAutodesk Inventorと全く同じ形状の部品を作ってみた。

左側のツリー状のリストの中を見ると、こちらも若干の言葉の表現は異なるが「押し出し」、「穴」、「フィレット」、「面取り」、「シェル」と順に表示されているのが見える。

図-2 SOLIDWORKS で作成した部品

参考までに、シーメンスPLMソフトウェア社のミッドレンジ 3D CADであるSolid Edgeは、「押し出し」のことを「突き出し」、「フィレット」を「丸みづけ」、「シェル」を「側壁」と呼ぶなど、表現が異なっているが、機能的には全く同じフィーチャーが搭載されている。

上記のように、フィーチャーベースモデリング手法ではフィーチャーというものを組み合わせて思いどおりの形状に作り込んでいく。

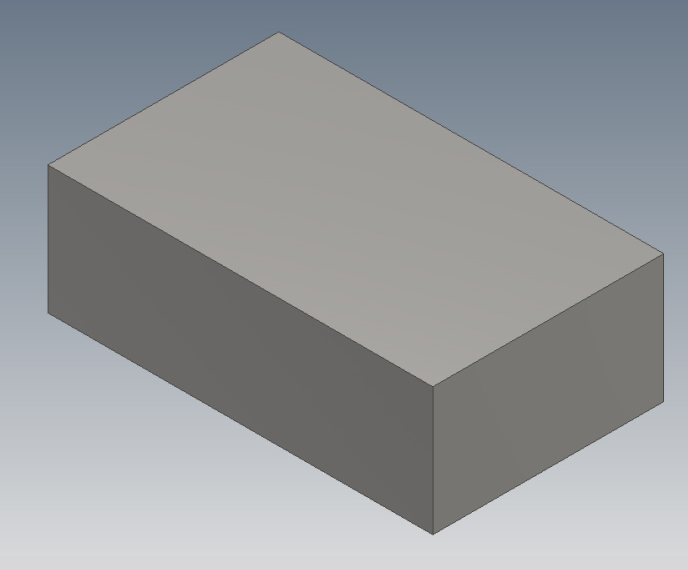

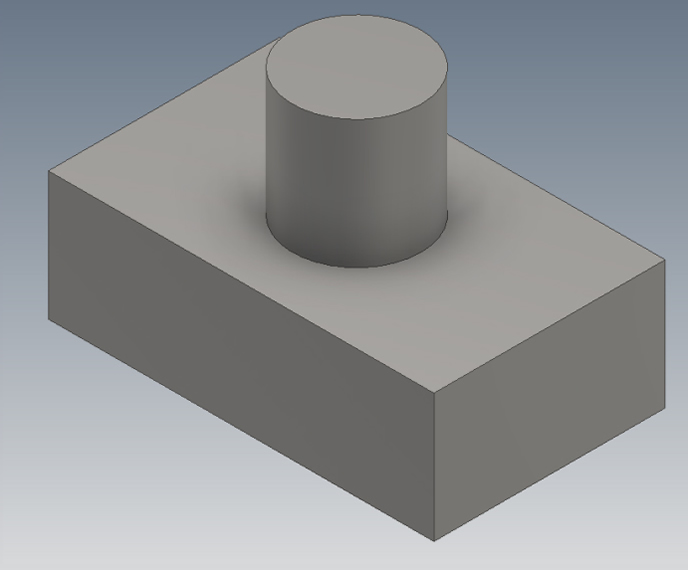

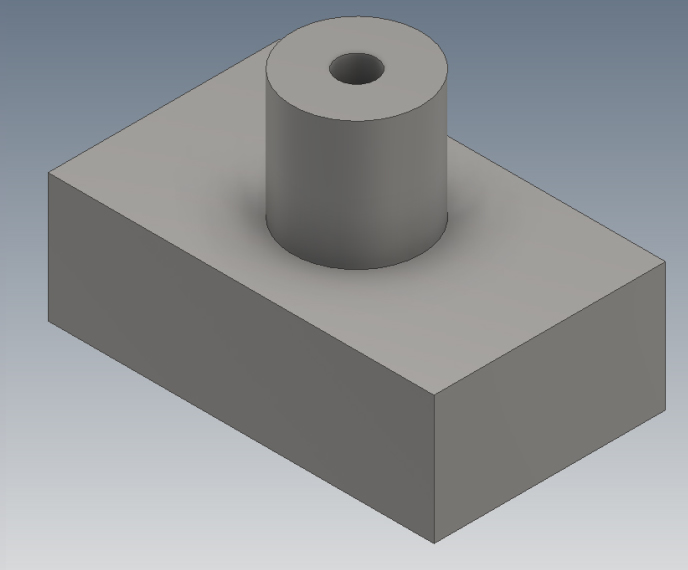

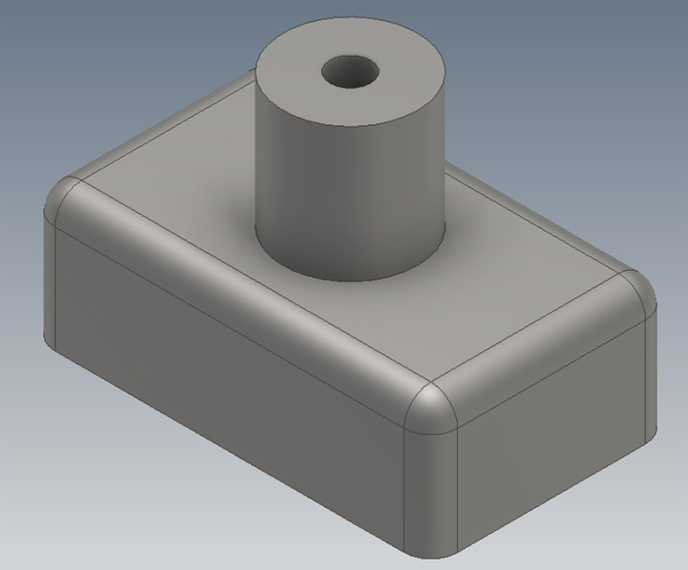

この部品は、下記の手順で作り込んでいる。第1回と同じ図を使用しているが、ここでは作成順に注目してほしい。

フィーチャー作成順序

1.押し出し(ベースとなる形状を作る)

2.押し出し(さらに形状を追加)

3.穴

4.立方体に対してフィレット

5.円筒の根元にフィレット

6.円筒の上側エッジを面取り

7.シェル(部品全体を均等の肉厚にするフィーチャー)

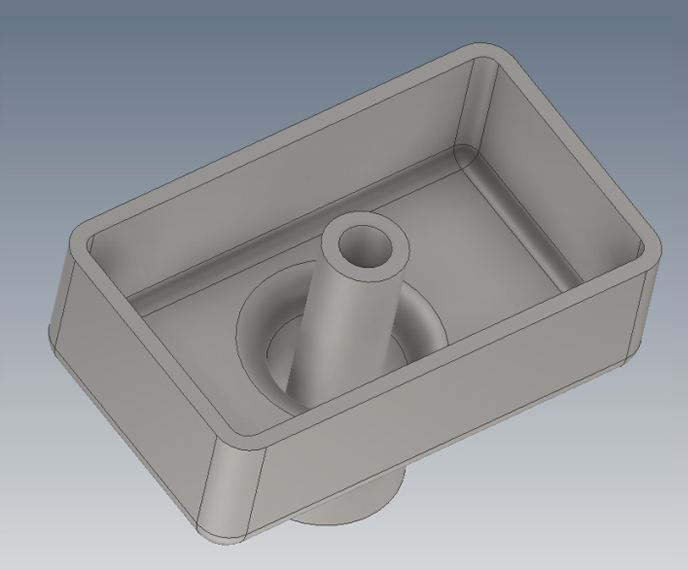

上記の順番で作成した結果、この部品は図-4のような状態になっている。これは部品を真ん中で切断した状態の表示である。

この部品をよく見ると、円筒と同心位置に追加した穴の側面もシェルの処理が施されてパイプ状になっている。

図-4 部品の断面表示 その1

図-4のように作りたかったのであればよいのだが、実はこの穴はパイプ状にする必要はなく、図-5のように単に貫通させたかったのだとしたらどうだろう?

図-5 部品の断面表示 その2

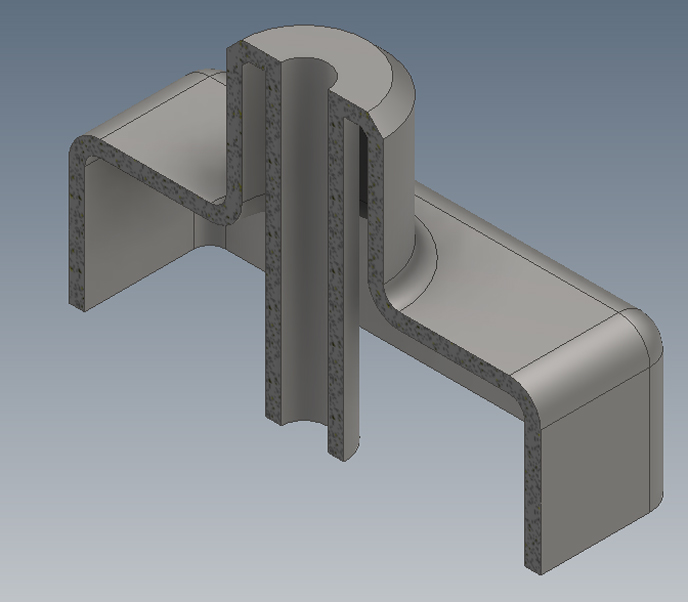

パイプ状になっている部分をカットするようなフィーチャーを使用して取り除くのかというと、このケースの場合はそのような小手先の処理をする必要はない。

フィーチャーベースのモデリングは、新しく追加するフィーチャーがその時点の最新状態をベースに追加される仕組みになっている。そのため、部品を作成していく手順を再考してみるとよいことがある。今回の場合は、穴フィーチャーをシェルフィーチャーよりも後に作ればパイプ状になることを防ぐことができた。

では、穴フィーチャーをいったん削除して新たに作り直すのかというと、その必要はない。

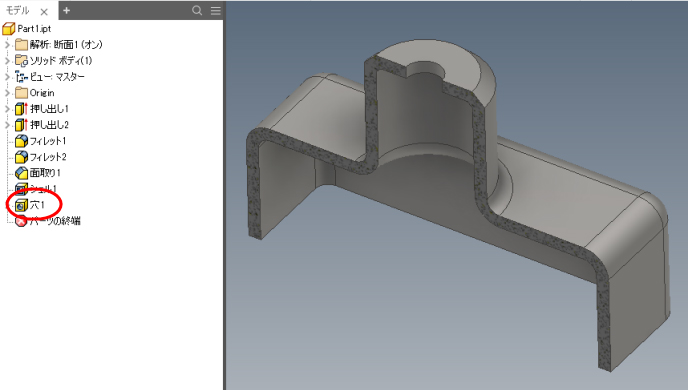

ここがフィーチャーベースモデリングの大きなメリットで、履歴を入れ替えることができるようになっており、図-6の図の左側にあるリスト上でフィーチャーをドラッグ&ドロップの操作で簡単に出来上がりの形状を変えることができる。

図-6 穴フィーチャー作成位置の入れ替え前と入れ替え後

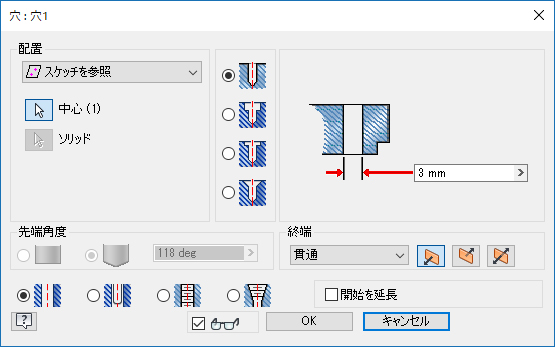

このほかに例えば「穴」フィーチャーは単に円筒形の切り取り形状を作るだけでなく、穴の口元にざぐりや面取りを入れるかどうか、その穴がネジ穴なのか、ネジ穴ならどの規格のネジなのかなどを決定し、定義することができる。この穴フィーチャーが特に典型的だが、ただ形状を作るのではなく、その形状の属性も含めてモデリングできるようになっていることが「フィーチャー」と呼ばれるゆえんである。

図-7 穴の定義

このようにフィーチャーベースモデリングは形状に意味を持たせたり、履歴をコントロールしたりすることで設計意図を伴ったモデリングが可能となる。この履歴をさかのぼって修正することができるので、設計変更が入ったときにはさらに効果を発揮することができる。

反面、デメリットとしては、履歴の途中の形状に修正を加えると、以降の履歴を全て再計算するのでフィーチャー数の多い部品の場合に再計算に時間がかかる場合があるということだ。Solid EdgeやFusion 360など一部のCADは、一部のフィーチャーを履歴なしの状態に変更することができる。この機能を使用すると、フィーチャーごとの修正はできなくなるが再計算の時間がかなり短縮される。従って、設計が固まってよほどのことがない限りもう修正しないという部分は履歴なしにして、まだ修正の可能性がある部分のみフィーチャーとして履歴を残しておくといった運用が可能となっている。

次回は、3D CADでよく使用される手法である「パラメトリック」について解説する。

シリーズ記事

2025年12月23日

2025年12月23日

2025年12月16日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。