2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。

今回の連載「BIM最前線/全5回」では、BIM(Building Information Modeling)を取り入れたこれからの設計・建設の職能を考えるうえで、知っておきたい最新の情報をお届けします。

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

「BIMオペレーター、BIMマネージャーという仕事」というテーマを変更して「共同作業に必須のツールBIM 360」とする。BIMオペレーター、BIMマネージャーにも必須のツールBIM 360なのでそう大きく脱線したわけでもないだろう。

BIM 360の解説に入る前に、建築設計での「共同作業」とは何かを考えてみよう。建築設計はもちろん一人ではできない。意匠設計以外に構造、設備の専門家もいる。発注したクライアントも、その建築を使う第三者も、地域や行政の声も聞かなければいけないこともある。

インターネットやコンピューターのITが進んだ時代、建築設計ではきっとものすごく先進的な技術が使われていると思われるかもしれないが、実はそうでもない。図面をPDFにしてメールに添付して関係者に送る。担当者が取りまとめて図面を仕上げ紙に印刷してチェックする。その程度のことが一般的だ。2Dの図面が中心だ。

IT時代の共同作業はどのようなものだろう? Googleドキュメントをイメージすると分かりやすい。筆者らは定例会議の議事録を書くときはGoogleドキュメントを使う。もちろん会議中に同時進行で記録する。書き手は複数だ。筆者が発言しているときは他の参加者が記録し、そうでないときは筆者が記録する。同時に一つの文書に加筆する。議事録を見ていると、勝手に誰かのカーソルが動き文字が記入されていく。

電話会議などで参加している遠方のメンバーも、インターネット経由でこの議事録に参加する。会議が終了すればとりあえず議事録はでき上がる。関係者がその場で字句を修正すれば完了だ。後から議事録をまとめましょうというのは時間の無駄だ。

同じことを建築の設計でもできる。ARCHICADなら「BIMcloud」と「チームワーク」で、Revitなら「BIM 360 Design」という機能で実現できる。離れた場所にいる複数の設計者がインターネットを通じて一つのモデルを同時に編集できるのだ。

Googleドキュメントで作成されている議事録

今回はRevitを使った共同設計(コラボレーション)を紹介する。LANなどにつながった社内のサーバーなどに共有のファイルを置いて、同時に作業するのはRevitだけで可能だ。だが、インターネットを使ってとなるとRevit以外にBIM 360 Design(ビム スリーシックスティ デザイン)のライセンスが必要になる。

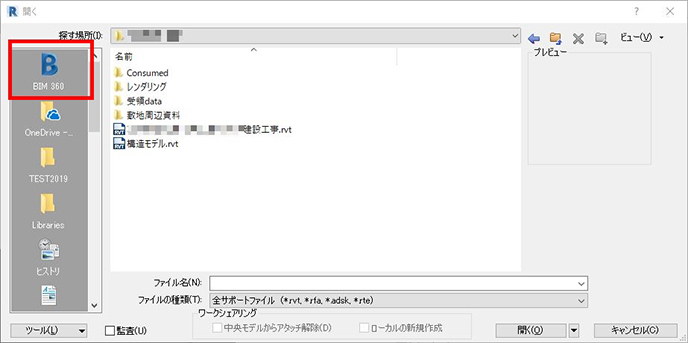

ライセンスを購入してそのユーザー名でサインインしてからRevitを起動すると、図のように「開く」ダイアログボックスに「BIM 360」アイコンが現れる。このアイコンをクリックして表示されるクラウド「BIM 360」がインターネット上に共有のファイルを置く場所だ。ここにあるファイルを開き、保存するという操作を行う。ローカルのコンピューターでの操作と大きく変わることはない。

「開く」ダイアログボックスに表示された「BIM 360」アイコン

共同で設計するという場合、共同作業であるが故の難しさもある。例えば誰かが窓の大きさを変更し、同時に別の誰かがその窓を移動したらどうなるのだろうか? 実は同時に同じ窓を変更する作業はできないような仕組みが作られている。

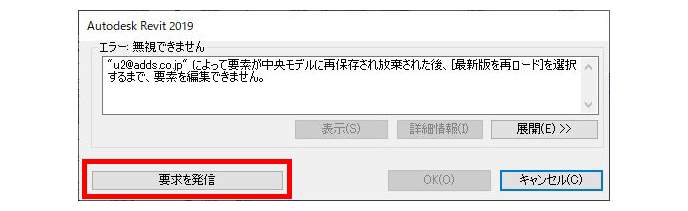

誰かが編集中の窓を、別の人が変更しようとすると次のようなメッセージが表示される。

「編集できません」とメッセージ

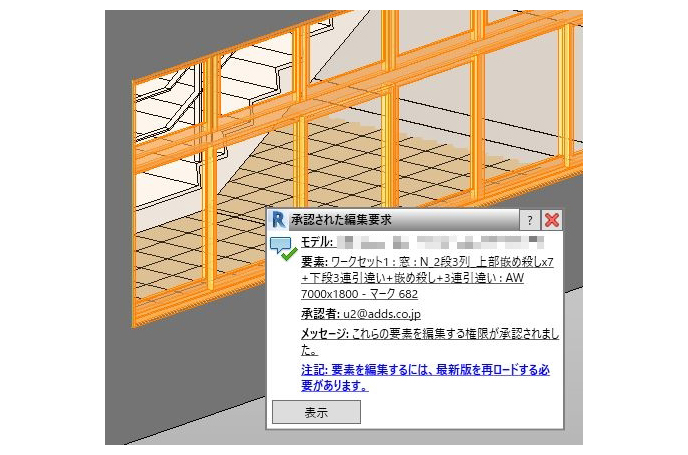

それでもこの窓を変更したい場合は[要求を発信]ボタンをクリックする。現在この窓を変更している設計者のRevitにメッセージが表示される。そして「承認」されると、図のようなメッセージが返ってくる。

「要求を発信」して「承認」されたことを示すメッセージ

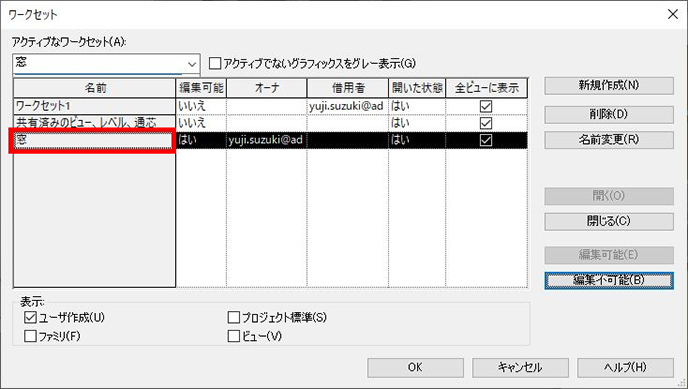

このようなやりとりをしながら共同設計作業は進むのだが、一人、二人での作業ではうまくいっても、参加者が増えてきたり、慣れない作業者が関わってきたりすると頻繁に「要求」-「承認」を繰り返さないといけなくなる。そのような段階になれば「ワークセット」という仕組みで組織的に分業するほうがいい。例えば窓全てに変更があったとする。窓担当の設計者は「窓」ワークセットを設定して、他の設計者が窓を変更できないように、窓全ての編集権を得る。他の設計者は窓を変更することはできない。このようにワークセットをうまく使うことで、分業をトラブルなく進めることができる。

「ワークセット」ダイアログボックスで「窓」ワークセットを作成

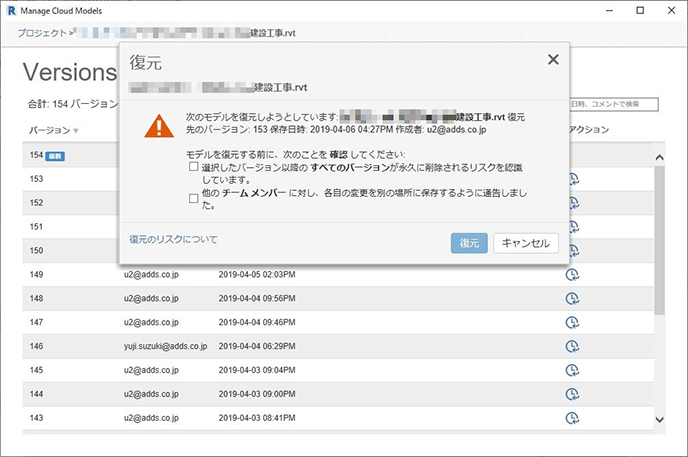

共同作業していると「作業履歴」は必須だ。いつ誰がファイルを保存したのか、BIMマネージャーは知っておきたい。犯人捜しをするわけではないが、勘違いなどが原因でとんでもない大修正が必要になることもある。

そんな「作業履歴」機能もRevit + BIM 360 Designにはある。「クラウドモデル管理」の「バージョンを表示」で保存された日時の履歴が表示される。さらに便利なのがその表示されたいずれかのバージョンをクリックすることで、過去のどのバージョンにでも戻れることだ。いつでも過去に戻れると思えば、安心して共同作業を行うことができる。

「クラウドモデル管理」で過去のバージョンを復元

ここまでは設計者の共同作業を見てきた。設計に関わるのは設計者だけではない。クライアント(発注者、施主)も図面やモデルを見たい。BIMマネージャーはRevitを使って編集作業はしなくても、「見る」ことはしておかないといけない。場合によってはコメントを図面に記入することもある。設計業務ではチェックも大きな要素だ。「見る」も「チェックする」もインターネットを使って、いつでもどこでもやりたい。

これらのことを実現するのがBIM 360 Docs(ビム スリーシックスティ ドックス)だ。BIM 360 Designと違ってRevitは不要だ。BIM 360 DesignにはBIM 360 Docsのライセンスは含まれている。

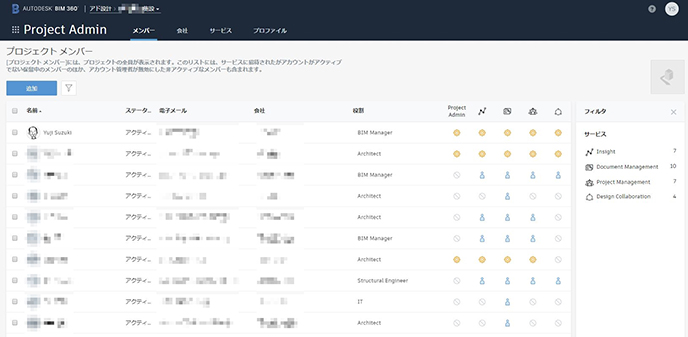

BIM 360 Docsのライセンスを購入してBIM 360サイトにアクセスする。もちろん、管理者によってアクセス権があらかじめ与えられている必要がある。

管理者側からいえば、この人は見るだけ、この人はプロジェクトの管理も、この人は「ファイルはダウンロードだけ」などと権限を設定できる。この機能によって設計者以外の関係者も自分の権限に応じてプロジェクトに参加できる。

管理者によって設定されたメンバーの権限

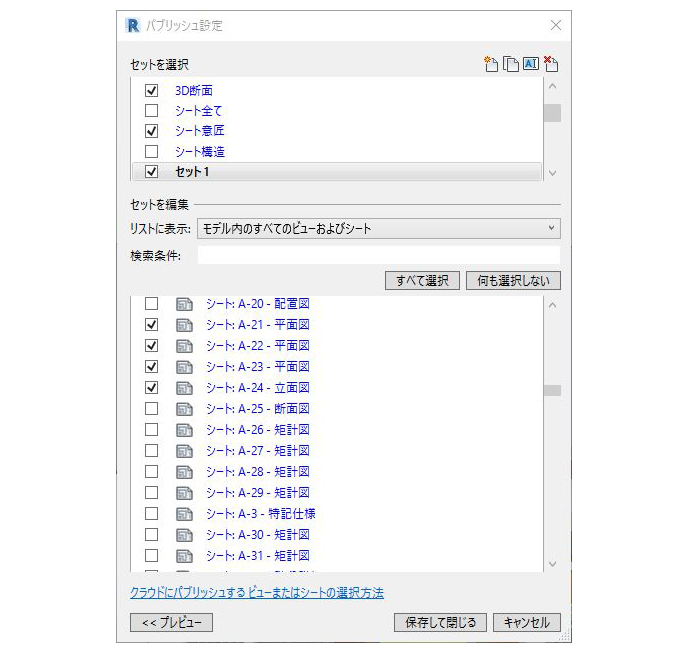

設計者は設計の区切りのいいところでプロジェクトを「パブリッシュ」する。でき上がったこの図面を見てもらおうと、幾つかを選択してパブリッシュする。

何を「パブリッシュ」するかを設定

パブリッシュされたモデルや図面は、BIM 360 Docsにアクセスしてブラウザーで見ることができる。特別なアプリケーションや高性能なコンピューターは不要だ。まるでRevitを使っているように、3Dモデルをぐるぐる回して見たり、2D図面をPDF図面のように画面に表示させたりすることができる。

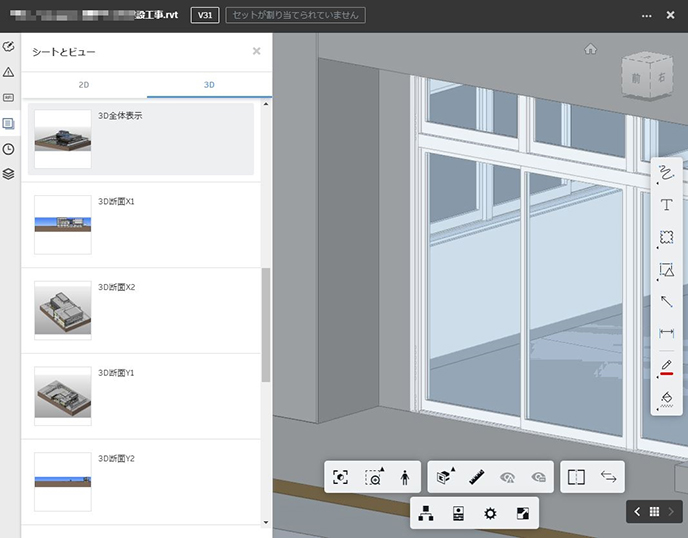

BIM 360 Docsで3Dモデルを表示

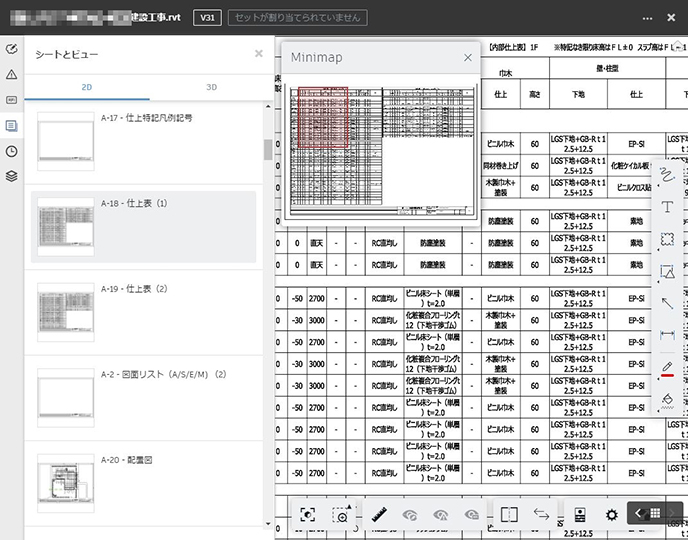

BIM 360 Docsで2D図面を表示

3Dモデルにもコメントを記入することができる。BIM 360 Docsで「指摘」アイコンをクリックして、モデル上の位置を指示、タイトルや説明を記入する。場合によっては図やスケッチなどを指摘事項に添付することができる。

BIM 360 Docsで「指摘」を配置

さらに、これらモデルに対して行われた指摘を一覧で表示できる。どれはまだ解決していないかを管理できる。これまでもコメントを記入するだけのツールはあったが、「質疑応答」を、3Dモデルを参照しながら行うことができるツールになっているのだ。

BIM 360 Docsに「指摘」の一覧を表示

複数の設計者が共同で同時に設計、関係者が図面とモデルを閲覧、チェックして指摘はモデル上に記入、進捗もサイトで管理という流れを見てきた。

筆者はBIM導入コンサルティングという業務で各社とやりとりをしている。このBIM 360を紹介すると、紙を使わない仕事の流れにどう変えていこうかと考える人と、やっぱり紙を使ってチェック、修正指示するのが一番だ、クラウドは時期尚早だと考える人に分かれる。意外と後者の保守派に若い人が多いのだが、前者の考えが急速に増えているのも事実だ。海外ではクラウドを使うか使わないかでなく、どのクラウドをどう使えば効果的かが議論されている。さあ我々も仕事の流れをクラウドで見直してみよう。

シリーズ記事

2025年12月 2日

2025年11月25日

2025年11月25日

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。