Windows 10のサポート終了が目前に。企業の対応状況は?

2025年10月14日、MicrosoftによるWindows 10のサポートが終了します。これ以降はセキュリティ更新プログラムなどの提供が打ち切られるため、引き続きWindows 10を使用し続けることは、情報漏洩やマルウェア感染などの重大なリスクを伴います。

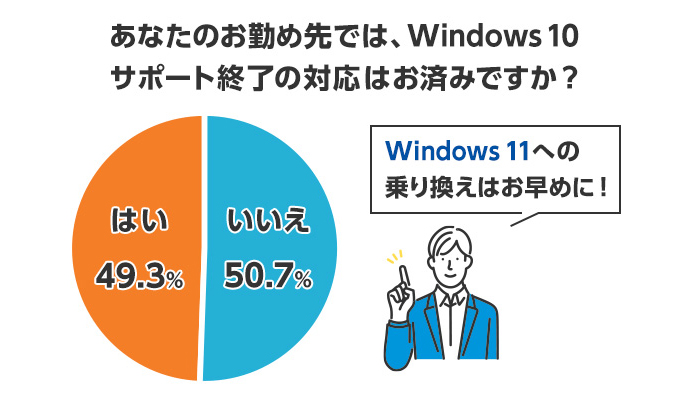

こうした状況を踏まえ、大塚商会では企業の対応状況について独自調査を実施。その結果、「Windows 10サポート終了に対して未対応」と回答した企業は全体の50.7%にのぼり、約半数の企業が具体的な対応策を講じられていない実態が浮かび上がりました。

回答数1,266(2025年3月実施アンケート)

そのまま使い続けると…? Windows 10に潜むリスク

サポートが終了したWindows 10を使い続けると、どのようなトラブルが起きるのでしょうか。Windows 10をそのまま使用し続けた場合に想定される主なリスクをご紹介します。

セキュリティリスクに対して脆弱に。ウイルス感染の危険が増大

Windows 10がMicrosoftによるサポートの対象外になると、テクニカルサポートやセキュリティ更新プログラムの提供が終了します。新たに発見された脆弱性に対する修正が行われなくなるため、ウイルスやマルウェアへの感染リスクが大幅に高まります。

近年はサイバー攻撃の手口がますます巧妙になっており、サポートが切れたOSは格好の標的です。もし社内のパソコンがウイルスに感染すれば、業務の停止や顧客情報の流出など、企業活動に深刻な影響を及ぼしかねません。早期の対策が急務といえます。

パソコンを買い替えようとしても、すぐに手に入らない?

Windows 10のサポート終了が近づくにつれ、企業によるパソコンの買い替え需要はより高まると予想されます。特に2025年は、買い替えが集中する“特殊な需要期”となる可能性があり、法人向けパソコンの在庫が不足したり、希望のスペックや台数がそろわなかったりといった事態が起こりかねません。

また「まとめて〇台ほしい」と要望しても、納品まで「数週間〜数カ月」など長い時間がかかり、必要なタイミングに間に合わない恐れもあります。早めに調達計画を立てておくことが重要です。

フリーズや動作不良。古いパソコンが業務の足かせに

Windows 10を搭載したパソコンの多くは、数年以上使用されているものが大半です。「使っていると急にフリーズする」「動作が極端に遅くなる」といったトラブルが日常的に発生している現場もあるようです。

処理能力やメモリー性能など劣る古い機種は、業務全体の生産性を低下させる要因になります。業務中の無駄な待ち時間や再起動の手間が積み重なると、それだけで従業員のストレスや業務コストも増大してしまうでしょう。コロナ禍前に購入したモデルだと、リモート会議がPC処理に過大な負荷をかけているのかもしれません。

リスキリングが空回り? 足かせになる古いパソコン

最近は「生成AIを業務に活用しよう」「クラウドツールを使いこなそう」と、リスキリングに積極的に取り組む企業も増えてきました。

しかし、せっかく新しいスキルを身につけたとしても、それを生かせる環境が整っていなければ、力を発揮できません。特に古いパソコンでは、最新のアプリケーションやAIツールが正常に動作しなかったり、インストール自体ができなかったりする問題が発生しがちです。

IT環境の更新は、リスキリングの成果を業務に反映させるためにも欠かせません。

見落とされがち? 古いパソコンが電気代を押し上げる

電力コストの高騰が続くなか、多くの企業では「省エネ」や「脱炭素」に向けた取り組みが進められています。しかし実は、IT機器、とりわけパソコンがその足を引っ張っているケースは少なくありません。

古いパソコンは最新機種に比べて消費電力が高く、長時間稼働させるほど電気代がかさみます。ある部署のパソコンが1台あたり数ワット高いだけでも、全社の電力消費量に大きな影響を与えることがあるのです。パソコンやIT機器の見直しは、省エネ施策の一環として取り入れたいポイントです。

サポート終了に備える二つの選択肢。アップデートか買い替えか

Windows 10のサポート終了に向けて、企業が取るべき対応は大きく二つあります。既存のパソコンをWindows 11へアップデートするか、あるいはWindows 11に対応したパソコンへ買い替えるか、です。ここでは、それぞれの選択肢を整理します。

対策(1) 現行パソコンをWindows 11へアップデートする

まず検討したいのが、現在使用しているパソコンをWindows 11へアップデートする方法です。新たにパソコンを購入する必要がないため、短時間での対応が可能です。

ただし、すべてのパソコンがWindows 11に対応しているわけではありません。対応可否を確認するには、Microsoftが提供している「PC正常性チェックアプリ」を使用するのが便利です。このツールを使えば、プロセッサー、TPM(セキュリティチップ)、メモリー容量などのWindows 11へのアップグレード要件を満たせているのかが簡単に確認できます。

PC正常性チェックアプリの使用法

アップグレードできる場合は、Windows Updateやインストールアシスタントを使ってアップデートを行うのが一般的です。

アップデートの流れは、以下のとおりです。

- バックアップの取得

- アップデート準備(不要なソフトの整理など)

- アップデートの実行

- 動作確認

作業が業務に支障をきたさないよう、アップデートは計画的に進めましょう。

現行パソコンをアップデートして使うメリット・デメリット

この方法の最大のメリットは、アップデートが原則無料で行える点です。さらに、既存のパソコンや業務環境をそのまま使い続けられるため、導入準備や社内教育の負担も軽くて済みます。短期間で対応したい場合にも、有効な選択肢といえるでしょう。

一方、注意が必要なのがパソコンの性能です。処理能力が低いパソコンでは、Windows 11の動作が重くなったり、最新機能を十分に活用できなかったりする可能性があります。業務効率が低下することや、業務アプリへの影響が生じることもあるため、導入コストと業務への影響のバランスをどう取るのかが、検討のポイントになります。

対策(2) Windows 11対応パソコンに買い替える

二つ目の選択肢は、Windows 11に対応したパソコンへ買い替える方法です。買い替えを検討する際は、単に「Windows 11に対応しているか」だけでなく、「自社の業務内容に見合ったスペックを備えているか」も確認するとよいでしょう。

例えば、業務で使用するのが表計算ソフトや文書作成ツール中心であれば、標準的なスペックで問題ありませんが、画像編集やCAD、動画処理などを行う場合は、高性能なCPUやメモリー、ストレージを備えた機種が必要です。

また、長期利用を見据えた拡張性やサポート体制も、選定の際にチェックしておきたい要素です。

Windows 11対応パソコンに買い替えるメリット・デメリット

Windows 11対応パソコンへの買い替えには、多くのメリットがあります。

最大の利点は、最新OSによって動作環境が改善され、快適な作業環境を実現できることです。処理速度やグラフィック性能、起動時間などが大きく向上するため、業務効率の改善が期待できます。

さらに、新しいパソコンはセキュリティ機能も強化されることが多く、ゼロトラスト対応や最新の暗号化機能など、安全性の面でも優れています。

一方、デメリットとして無視できないのが、買い替えに伴うコストです。購入台数が多い場合は予算に与える影響も大きく、計画的な導入が求められます。また、データ移行やソフトウェアの再インストールといった作業も発生するため、導入には一定の手間と時間を見込んでおく必要があります。

費用対効果や業務へのインパクトを総合的に判断し、自社にとって最適なタイミングと導入方法を見極めることが重要です。

パソコン周辺環境もあわせて見直すチャンス

今やパソコンは業務上なくてはならない存在です。その性能や使い勝手はもちろん、「いかに快適に、効率よく使えるか」が社員の生産性や働きやすさに直結します。

Windows 11への移行やパソコンの買い替えを検討する今こそ、パソコン単体だけでなく、ネットワークやセキュリティといった周辺環境まで含めて見直す絶好の機会です。

例えば、社内ネットワークの通信速度が遅ければ、高性能なパソコンを導入しても業務効率は上がりません。無線LANの通信が不安定な場合、テレワークや会議での支障が頻発する恐れもあります。こうした課題に対応するため、ネットワーク機器の買い替えやWi-Fi 6などの高速無線規格への移行が有効です。

加えて、セキュリティの強化もこの機会に進めたいポイントです。特に新しいOSを導入するタイミングでは、アンチウイルスソフトやUTM(統合脅威管理)、アクセス制御の見直しを図ることで、より安心・安全なIT環境を構築できます。

このように、パソコン更新の機会を「点」で終わらせるのではなく、ネットワークやセキュリティを含めた「面」としてとらえ、IT環境全体の総合的な最適化を進めることが、企業全体の競争力向上にもつながるでしょう。

まとめ

2025年10月のWindows 10サポート終了に向け、企業には早急な対応が求められています。

現行パソコンをWindows 11へアップデートするか、対応パソコンへ買い替えるか。それぞれの選択肢にはメリット・デメリットがあり、自社の状況に応じた判断が必要です。また、ネットワークやセキュリティといった周辺環境もあわせて見直すことで、業務効率や安全性の向上にもつながります。

大塚商会では、Windows 11への移行をスムーズに進めるための各種ガイドや製品情報、導入支援サービスなどを多数ご用意しています。ぜひこうした情報やサービスを活用し、サポート終了までに万全の体制で移行を完了させましょう。

著者紹介:水無瀬 あずさ

現役エンジニア兼フリーランスライター。PHPで社内開発を行う傍ら、各メディアでコンテンツを執筆している。得意ジャンルはIT・転職・教育。生成AI×プログラミングでゲームを開発するための勉強にも励んでいる。(編集:株式会社となりの編プロ、ARC影山)

この記事を社内で共有し、課題解決のヒントにお役立てください

お客様マイページの「連絡ボード」機能を使って、同じ会社のメンバーと簡単にこのページを共有できます。社内で情報を共有し、組織全体の課題解決や業務効率の向上にお役立てください。

社内のメンバーに共有する(企業で共有する)

- (注)連絡ボードを利用するには企業設定が必要です。