渋谷スクランブル交差点もしっかり守られている

毎年のように襲うゲリラ豪雨や線状降水帯。気候変動の影響と言われるこれらの集中豪雨は、ときに甚大な被害を及ぼす。そして少なからず、そこには雷が伴う。少し古いデータになるが、気象庁の報告によれば2005〜2017年の落雷被害の数は1540件にも及ぶ。近年、落雷が原因と見られる停電が相次いでいるのはご存知のとおりだ。

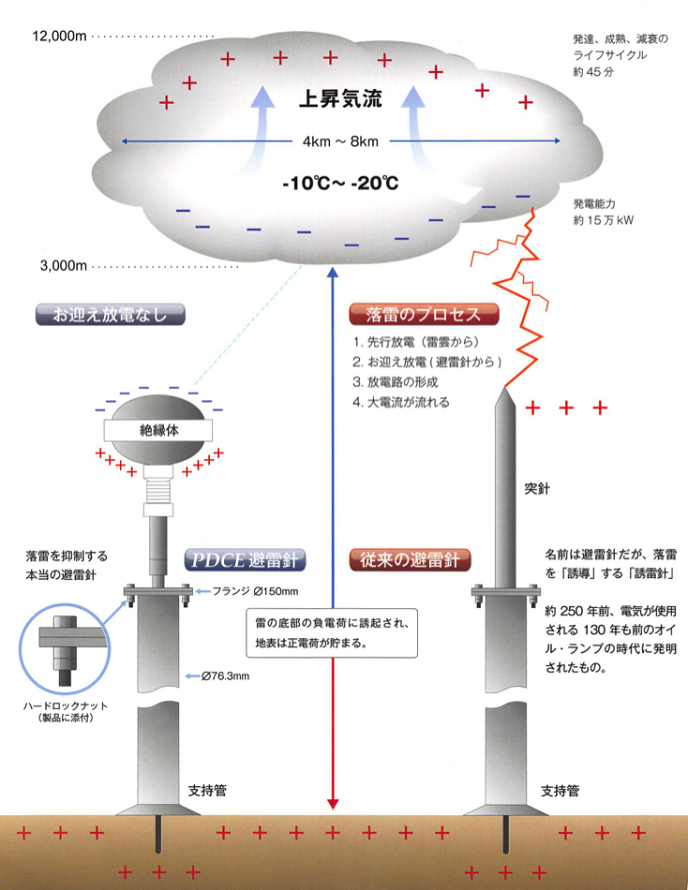

落雷を防ぐ手段として最も有名なのは避雷針である。米国建国の父の1人と称されるベンジャミン・フランクリンが1750年代半ばに発明したもので、針状の先端部に雷を誘導して地面に放出する仕組みを採用する。日本では20メートル以上の建造物に設置が義務づけられており、ビルの上から伸びる避雷針を目にしたことのある人も少なくないだろう。

こうした従来型の避雷針に代わり、昨今増えているのがキノコ型のPDCE避雷針だ。PDCEとはスペイン語のPararrayos Desionnizador Carge Electrostaticaの略称であり、消イオン容量型避雷針を指す。従来型が雷を呼び込むのに対し、PDCE避雷針はマイナス電荷を発生して反発させ、雷を遠ざける原理となっている。雷を避(よ)ける意味では、より避雷針の定義に近い。欧州のアンドラ公国で発明されたもので、2010年からは横浜市の落雷抑制システムズ(以下、LSS)が日本の雷の特性にあわせ、国内仕様に改良したPDCE避雷針の日本生産・販売に着手。これまでに全国で数千台規模の納入実績がある。落雷を防ぐ確率が99.9%を誇る脅威の製品だ。

従来型避雷針とPDCE避雷針のメカニズムの違い(出所:日本減災研究所)

この新しい避雷針の導入効果は大きい。例えば京都大学防災研究所は度重なる落雷被害に悩まされ、2010年代前半には分電盤の基盤交換を含め300万円を超える復旧コストがかかった。しかも2012年にはパソコン内のデータが破損する憂き目に遭っている。だが2015年にPDCE避雷針を導入後は一度も落雷被害がないという。

導入施設からは同様の声が相次ぐ。最初の納品先となった茨城県の牛久大仏をはじめ、小岩井農場、JRA栗東トレーニングセンター、小田急電鉄、富士サファリパークなどから落雷被害がなくなったとのコメントが寄せられている。