この記事は全2回シリーズの後編です。前編は下記よりご覧ください。

自社の採用を客観視することが改革のスタート地点

――企業が採用学の理論やノウハウを使って採用活動を行う際に、まず知るべきことは何でしょうか。

服部 採用は、育成と組み合わせて、採用した人をいかに成長させられるかまでをパッケージで考えておくことが重要です。せっかく優秀な人材を採用しても、適切な育成なしで成長できる人は多くはありません。

つまり、適切な部署への配属ができるか、適性にあった研修プログラムを提供できるか、上司が1on1などを通じて定期的なケアができるか、といった社内の育成施策と組み合わせて考える必要があります。

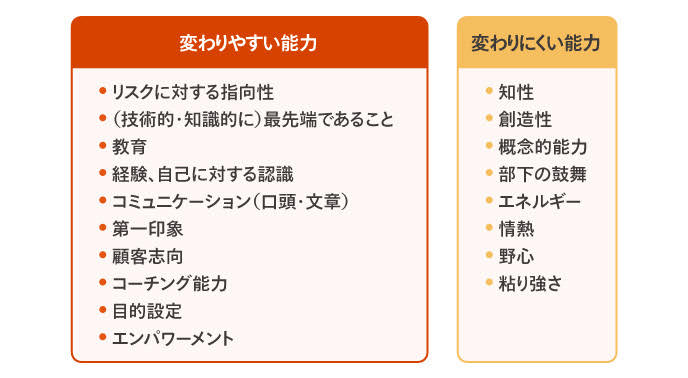

そのため、社内の育成の体制について振り返ることは、実は採用を考えるうえで重要です。社内での教育が難しい能力が必要な場合は、既にその適性がある人を採用ターゲットとし、社内の育成でカバーできることなら、入社後に育成して伸ばすという考え方です。

あらゆる能力を網羅する人材を採用するのは現実的ではないという観点からも、自社にとって優先度が高い能力とそうでない能力を見極めることが重要になる。

出典:服部泰宏氏提供の資料を基にJapan Innovation Review編集部で作成

とある会社の事例で興味深かったのが、コミュニケーション能力の高さを基準に採用しようとすると、競争率が高くて採用が難しいので、それを絶対条件にするのをやめたケースです。

その会社は、素直さや地頭の良さといった「育成で変えられない部分」にフォーカスして採用を行い、時間をかけて「仕事に必要なコミュニケーション能力を身につけてもらう」という方法にシフトしたのです。「自社では変えられない能力」を採用条件にして成功した一例と言えるでしょう。

――採用学は具体的にはどんなケースで活用できるのでしょうか。

服部 データを軸にして、自社の採用のやり方を「一歩引いた距離」から見つめ直し、科学的に分析することが、採用学活用の第一歩になります。

例えば、社内に蓄積されている採用関連のデータを分析して、これまでの採用方法を客観的に見てみるのは一つの活用方法だと思います。

「一次面接から二次面接の間で何人が落ちたのか」「二次面接から三次面接の間ではどうだったのか」といったデータが社内にあるはずです。こうしたデータを分析し、これまで当たり前だと思ってやってきたことに問題がなかったかをディスカッションしながら検証してみると、新たな施策が見えてくると思います。

――中小企業で採用学を取り入れる際のポイントはありますか。

服部 企業によって採用の課題が異なるため、一概には言えませんが、「説明会・面接の強化」は、多くの企業に役立つのではないかと思います。

過去に求職者に対して行った調査の中に、興味深い結果があります。「どのタイミングで企業に対して好感を持つのか」という質問に対する回答です。

大企業では、面接や説明会に行く前から好感を持っていたという人が比較的多いのですが、中小企業やスタートアップにおいては、就職説明会や面接など、「実際に出会った後のコミュニケーション」に魅力を感じるケースが多いのです。

つまり、説明会や面接の場で求職者から「この会社は面白そう」「この面接官はかっこいい」などと思ってもらえるようなコミュニケーションができれば、採用の成功につながる可能性が上がると考えられます。

いかに自分たちの会社に興味を持ってもらうか、というところは、これから採用市場で大企業と伍(ご)していくときに大事なポイントになるはずです。

――採用学を取り入れる際の注意点はありますか。

服部 採用学の活用に限らない話なのですが、採用活動の戦略を考えるうえで注意してほしいのが、他社事例との付き合い方です。

企業は業種や業態、規模、文化、組織の成り立ちなどが一社一社異なるため、他社の事例をそのまま自社に当てはめようとしてもうまくいくとは限りません。

事例から学ぶ時にはまず、自社との共通点や相違点を見定め、学ぶべきところと、そうでないところを冷静に分析する必要があります。

採用市場の変化をチャンスに変えるためにすべきこと

――データを分析する採用学においては、テクノロジーの活用もポイントになりそうです。その可能性についてお聞かせください。

本ページ上のコンテンツを利用する際は、大塚IDによるログインが必要です。

ログイン

大塚ID新規登録(無料)大塚IDとは