この記事は全2回シリーズの後編です。前編は下記よりご覧ください。

自社のDXを可視化するマトリックス

――中小のものづくり企業がDXを推進するためには、まずどこからスタートすれば良いのでしょうか。

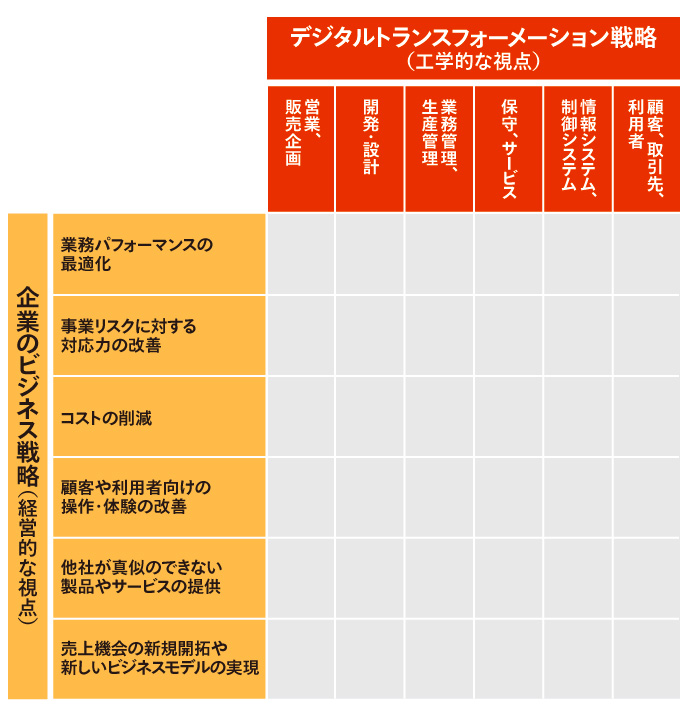

吉江 DX戦略を策定する上で、経営者はまず「自社が目指す姿」を明確にすることが重要です。その指針を導き出すために役立つのが、「経営的な視点」と「工学的な視点」のマトリックスです。

マトリックスにすると、一見関連がないように見える課題の間にある相関関係が見えてくる。異なる部門が抱えている課題の共通項に気付ける場合もある。

出典:取材を基にJapan Innovation Review編集部で作成

私がIT化を支援している北九州の製造業コンソーシアムのワークショップでは、上記のようなマトリックスを使用しました(実際のものは各項目をより緻密に細分化)。企業の現状を具体的に整理することで、DXの方向性を考えるためのフレームワークとなります。まずは縦軸の「企業のビジネス戦略(経営的な視点)」に何が入るかを検討することから始めると良いでしょう。

ビジネス戦略は「守り」と「攻め」の二つの視点で考えます。

守りの戦略は、現在の業務の延長線上にある課題を改善することが目的です。例えば、生産効率の向上や顧客満足度の向上など、日々の業務の中で取り組むべきテーマが該当します。このプロセスでは、経営者だけでなく社員も一緒に考えることが重要です。現場の視点を取り入れることで、より具体的な課題や改善点が見えてくるはずです。

一方で、攻めの戦略は、新たな価値創出や事業の成長を目指す取り組みを指します。この領域を考える際に参考になるのは、先ほど触れた北九州の製造業コンソーシアムのワークショップです。このワークショップでは、異なる業種・業態の企業経営者が集まり、それぞれの視点からマトリックスに入る要素を出し合っています。最初は攻めのアイデアが思い浮かばなかった経営者も、他の経営者の話を聞くうちに、新しい視点を得て次第にアイデアが生まれていきました。

攻めの領域は、経営者が積極的に外に出て人に会い、さまざまな価値観や情報に触れる中で見えてくるはずです。

――経営的な視点と工学的な視点を結び付けて考えることにはどんな意味があるのでしょうか。