この記事は全2回シリーズの後編です。前編は下記よりご覧ください。

統計学導入の第一歩は目的の明確化から

――企業が経営に統計学を取り入れるためには、どこからスタートすればよいのでしょうか。

西内 企業が統計学を経営に取り入れる際に最初に取り組むべきことは、「どのような意思決定に役立てたいのか」という目的の明確化です。やみくもにデータを集めようとしたり、分析環境を整えようとしたりする企業が多いのですが、ゴールがはっきりしていなければせっかくの投資は無駄になってしまいます。まずは、「売り上げをもっと上げたい」「コストを削減したい」「採用効率を改善したい」といった、自社の経営課題を明確に言語化するのがスタート地点になります。

その上で考えるべきは、「今使えるデータは何か」という視点です。自社にデータがなければ、外部からデータを購入する選択肢もありますし、調査会社に依頼して集めることもできます。大切なのは、問題を明らかにして、必要なデータを明確にするという手順を踏むことです。

分析を担う人材についても、最初から社内に専門家を抱える必要はありません。例えば、地域の大学と連携して研究者や学生と共同研究をしたり、インターンとして関わってもらったりするのも一つの手段です。ただし、いくらデータを分析しても、それをうまく生かせるかどうかは、最終的には経営者の判断にかかっています。つまり、基本的に経営者にも最低限の統計知識が必要です。

よくある失敗に、「とりあえずデータを集めたけれど、何に使えばよいか分からない」というケースがあります。これは、意思決定と分析のプロセスが分断されている状態です。統計学を有効に活用するには、目的の明確化から結果の解釈までの流れを理解する必要があります。

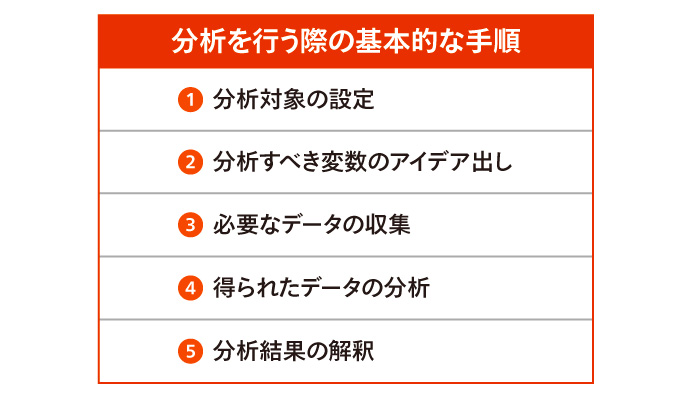

どんな対象を分析する際も、基本的には図の五つのステップを踏まえて進めていく。

出典:取材を基にJapan Innovation Review編集部で作成

“問い”を立てる人材と“問い”に答える人材が必要

――社内のどんな人材が統計学を学ぶべきなのでしょうか。