この記事は全2回シリーズの後編です。前編は下記よりご覧ください。

テクノロジーの進化により事例はトレースしやすくなった

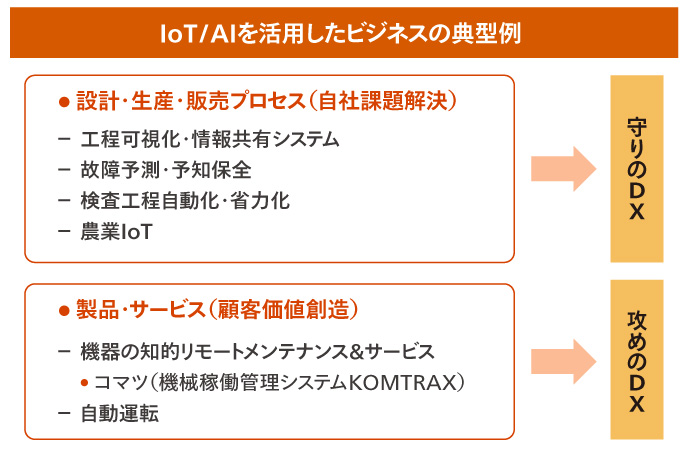

――先生は、DXに取り組む際のアプローチとして、経営者は「守りのDX」と「攻めのDX」の違いを理解しておくべきだと言われています。

内平 守りのDXは、既存の業務課題をデジタル技術で解決する役割を担います。生産性や品質の向上、少子高齢化に伴う省力化などを実現するために、デジタル技術を活用して「ムリ・ムラ・ムダ」の解消を目指します。

攻めのDXは、従来の製品やサービスをベースに、新たな価値を創出する役割を担います。例を挙げると、機械メーカーであるコマツの取り組みで注目されたリモートメンテナンスがこれに当たります。

この取り組みでは、建設機械等にセンサーを取り付け、遠隔操作によってデータを取得して分析することで、メンテナンスの最適なタイミングを予測することが可能になりました。これまでのリソースを生かしつつ、新たなサービスを作り出した好例と言えるでしょう。

出典:内平直志氏提供の資料を基にJapan Innovation Review編集部で作成

――企業はこの守りのDXと攻めのDXを意識しつつ、どのようにDXを進めていけばよいのでしょうか。

内平 守りのDXは、以前から多くの企業が経験しているIT施策の延長線上にあることから、比較的実行しやすいのですが、攻めのDXは、業種や業態、企業規模によっては取り組むのが難しいかもしれません。

中小企業の方々から「どうやって攻めのDXを始めたらよいのか」と聞かれることがあるのですが、その際には「サプライチェーン全体に目を向けて課題を考えてみることで、貢献できる領域が見えてくることがある」と、お話ししています。

これからの時代は、自分の会社の中だけを見て施策を考えるのではなく、どんな企業とどのようなつながりを作り、成長に向けたビジネスのエコシステムを構築するかが成功のためのポイントになると思います。

――先生は他社の成功事例を参考にすることを重視されています。一方で、単純に他社の事例をまねしても成功するとは限らないという話を耳にすることもあります。事例をうまく活用するにはどうすればよいのでしょうか。

内平 自社と規模が近く、似た業種の事例は参考になる場合が多いです。身近な企業を参考にすれば、実践する上での刺激にもなりますから、同じ業界や地域の企業同士で成功事例を共有することがとても大事だと思っています。

これまでは、企業ごとの技術レベルや人的リソースの違いから、事例をまねしようとしても難しいケースが多かったのですが、ノーコードツールなどの「まねしやすい」共通のツールが広く使われるようになってきたことから、これまでに比べて事例をトレースしやすくなる面もあると思います。

例えばExcelなどのワークシートで管理してきた情報をノーコードツールでアプリ化するような業務は、まねしやすいのではないでしょうか。ワークシートは広く使われており、どの会社にもExcel職人のようなスペシャリストがいるので取り組みやすいはずです。

事例をうまく活用するためには、その根底にある「考え方」や「その考えに至るまでのプロセス」を共有することが重要で、これとツールをセットで考えることが自社なりのDXを進めていく上でのヒントになると思っています。

事例から学び、自社のDXについて考える際には、コンサルタントを活用したり、研修に参加したりしてもよいでしょう。

石川県では、県内の企業を対象に実施しているスマートエスイーIoT/AI 石川スクールという研修があり、DXについての考え方を整理して共有するためのフレームワークを教えています。こうした研修を活用することで、DXに対する考え方を整理しやすくなるはずです。

本ページ上のコンテンツを利用する際は、大塚IDによるログインが必要です。

ログイン

大塚ID新規登録(無料)大塚IDとは