この記事は全2回シリーズの後編です。前編は下記よりご覧ください。

中小企業がまず取り組むべき施策とは

――リテンション・マネジメントに取り組む際に、企業が押さえるべき施策とはどんなものでしょうか。

山本 リテンション・マネジメントの目的である「優秀な人材に長く活躍してもらうこと」を実現するためには、エンゲージメントの向上や、成長実感を得られる環境づくりが不可欠です。

いくつかの調査から「コミュニケーションの活性化」と「待遇の改善」が効果的であることが分かっています。とはいえ、中小企業にとって待遇改善には物理的な限界があります。

そこで注目されているのがコミュニケーションの強化であり、特に有効とされるのが「1on1ミーティング」です。これは形式的な評価面談とは異なり、通常業務を離れた日常的な対話を通じて部下の本音や不安を丁寧に拾い上げ、信頼関係を築いていける施策となっています。

併せて、プロセスや姿勢を評価する「承認」の文化も大切です。目に見える成果がなくとも、日々の努力や挑戦をきちんと認めることで、社員の自己肯定感を高め、働く意欲の維持にもつながります。

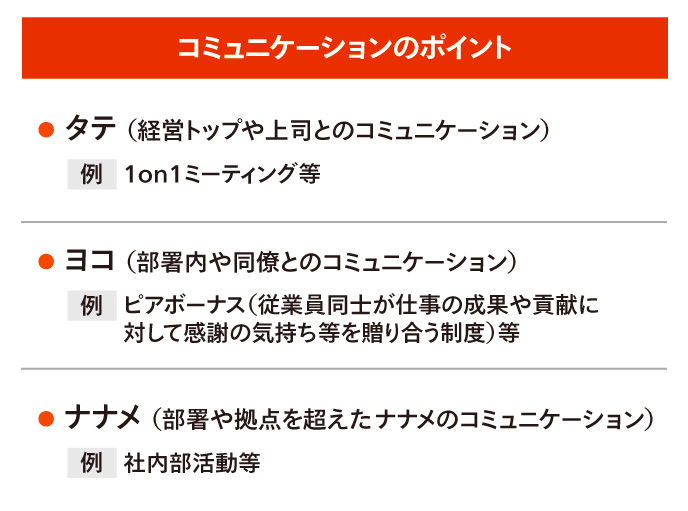

コミュニケーションは1on1ミーティングなどのタテ方向に限らず、全方向に広げる視野を持って強化するとより効果的。

出典:山本寛氏提供の資料を基にJapan Innovation Review編集部で作成。

――実践するには管理する側の負荷が大きそうですね。

山本 多忙な管理職だけでこうした施策を支えるのは限界があります。管理職が信頼できる中堅社員を橋渡し役として巻き込み、管理職の負担を分散するような体制づくりも求められます。こうした体制の整備は社員との距離を縮める鍵にもなり得ます。

――近年、新たなリテンション施策が注目されているようです。どのようなものがあるのでしょうか。