この記事は全2回シリーズの前編です。後編は下記よりご覧ください。

人事領域におけるリテンションは「活躍支援」

――人事領域において、リテンション・マネジメントが注目されています。これはどのような取り組みを指すもので、なぜ今、注目されているのでしょうか。

山本 リテンション・マネジメントは、「優秀な人材に長く活躍してもらうこと」を目的とした包括的な人事戦略です。単に会社に引き留めるのではなく、社員に自ら「この会社で働き続けたい」と思ってもらえるような文化の醸成を含んでいるところがポイントです。

リテンション・マネジメントは少子高齢化による生産年齢人口の減少や、転職者数の増加といった社会構造の変化を背景に、注目されるようになりました。日本では長らく、年功序列や終身雇用といった制度によって人材の定着が図られてきましたが、近年ではその仕組みが機能不全に陥りつつあります。

こうした事態を受け政府も動き出しており、人手不足対策として、AIやロボットの活用支援、外国人の就労支援などを行っています。しかし、AIやロボットはまだ、人間の労働を全て代替するまでには至っておらず、導入コストもかかります。外国人労働者は大都市と地方都市との間で賃金格差があることから、地方都市にはなかなか来てもらえないという課題があります。

テクノロジー導入の限界、そして多様な人材の労働力化にも限界が見える今、企業が持続的に成長するためには「今いる人材をどう生かすか」という視点が不可欠となっているのです。

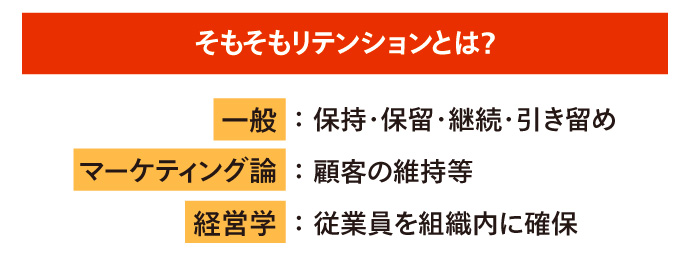

一般に保持・保留・継続・引き留めなどの意味があるリテンションは、マーケティング用語として使われる場合もあるが、経営学においては勤続期間をいかに長期化するか、という考え方で使われる。

出典:山本寛氏提供の資料を基にJapan Innovation Review編集部で作成。

――能力開発や福利厚生などといったこれまでの人材定着の仕組みとどう違うのでしょうか。